【小信号用ジャンクションFETの特性】

【小信号用J-FETの幾つか】

買い込んだ部品は使ってこそ活きます。 地味なテーマも下地となってデバイスの活用に繋がります。以下は暇つぶしにもならない内容でしょう。

−・・・−

このBlogのメインテーマは『無線通信』なので来訪者はHAMやラジオに興味を持つ人です。 写真の『小信号用接合型電界効果トランジスタ:Small Signal J-FET』も高周波(RF)用を選びました。 オーディオ用のFETもテストしましたが省略します。 以下RF用J-FETを例にしますが、差動形式のアンプを多用するAudio系で有用性があるでしょう。話しの中身はRF用FET限定ではありません。Audioに興味をお持ちのお方も良かったらご覧ください。

例によって自作に興味のない人には退屈でしょう。 ラグチュー用のネタにもならないと思いますが、ちゃんとわかっていない「受け売り」はすぐ馬脚が現れます。お空の話題も気をつけないと。(笑)

参考:RF用J-FETの互換と入手の情報:

(1)2SK19及び2SK19TMは廃止品で、代替品は2SK192Aです。Idssランクを合わせればそのまま代替できます。2SK192AはIdssランクYが秋月電子通商にて1個40円です。GRランクは販売終了したようです。(2015.12.20現在)他にも通販しているお店があります。(例:e-エレとか)なお、用途如何ですが2SK241→2SK192Aの代替は適当ではありません。逆に2SK192A→2SK241は代替可能なケースが殆どです。 ただしMOS構造の2SK241を低周波回路に使うのはノイズ特性から見て不適当です。オーディオアンプのような低周波回路には可聴域のノイズが少ないJ-FETの方が向いています。古典的ですが2SK30Aなどが代表的でしょう。

(2)J310(=J310Gも同)は、2SK125の代替品です。逆も可能なのでJ310は2SK125で代替できます。ただし2SK125とJ310の足の並びは違います。 回路によっては2SK19、2SK19TM及び2SK192AのIdssランクBLで置き換えできます。窮余の策として覚えておくと役立ちます。 J310(G)は秋葉原や日本橋では見ないので通販で買います。纏め買いならRSオンライン、Digi-Key、MOUSERなどの国際通販業者が良いでしょう。(時々品切れあり)ほかに購入経験はありませんがAmazonで小口販売している個人もあるようです。

いずれも表面実装型の互換品(←一例のリンク;MMBF J310)が登場しています。基板設計まで行なう人はそちらを使うのもこれからの行き方でしょう。

備考:関連のBlog記事:RF-FETs(←リンク)

重要:このBlog記事は2015年ころの状況に基づいて書かれたものです。部品の供給状況は時々刻々と変化しており年数の経過により現況を示してはいないと考えられます。内容を参照される際は必ず現在の状況も調べることをお奨め致します。(2017.12.01)

☆

【FETの伝達特性とは】

静特性の基本は左図の伝達特性です。 ゲート電圧とドレイン電流の関係図です。 図はここで扱っているディプレッション型FETの例です。 エンハンスメント型でもカーブの形は同じです。ただし第1象限に来ます。

参考ですが、エンハンスメント型はVgs=0Vではカットオフするのでドレイン電流はゼロであり、Idssの概念はすこし違います。スイッチング用のパワーMOSに多くて、小信号用のMOS-FETにも幾つか存在します。たとえば2N7000がそうです。

☆ここでは、小信号用の接合型FETであって、ディプレッション型を対象にします。

図から、ピンチオフ電圧:Vpとゼロバイアス・ドレイン電流:Idssがわかれば、任意のドレイン電流に於けるゲートバイアス電圧がわかります。バイアス回路の設計ができる訳です。 Idssは過去のBlog(←リンク)にあるように、ごく簡単な実測から求めることができます。

ピンチオフ電圧:Vpは可変電圧電源と高感度電流計で実測できます。ただし次項の測定回路:Vpチェッカを使うほうがずっと容易です。 このようにIdssもVpも簡単に求まるので自作回路の設計には測定して求めておくと便利です。(参考:1μAが読める高感度電流計はたいへんデリケートで扱いが難しいため、Vpチェッカを使うのがお奨め)

【ピンチオフ電圧測定治具:Vpチェッカ】

ピンチオフ電圧:Vpと言うのはドレイン・ソース間に所定の電圧(一般に10Vが多い)を掛けた状態でドレイン電流が流れなくなった時のゲート・ソース間電圧:Vgsです。

ただし、この「流れなくなったとき」と言うのが問題です。 ドレイン電流が完全にゼロになるポイントを見いだすのが難しいからです。 電流計が高感度なら、どこがId=ゼロなのか判定困難です。

従って、半導体メーカーはId=1μAとか、10μAになったときの・・・と言うような条件を付けてVpを規定しています。ここではId=1μAになる時のVgsをVpとしました。実用上はこれで十分です。

【応用測定】

Id=1μAのときだけでなく、R1の値を変えれば、任意のドレイン電流に於けるゲート電圧:Vgsが実測できます。 抵抗値はR1=15/Id(Ω)です。 Id=1mAとすれば、R1=15kΩになります。 Id=5mAなら3kΩです。 そのようにすれば任意のIdにおけるVgsが求まります。 なお、Idss以上の電流はゲートが正にバイアスされるのでJ-FETの場合は旨くありません。 Id < Idssの範囲にします。

ドレイン・ソース間電圧;Vdsの影響もあるので、必要なら電源電圧Vcc+15Vを変更します。特別低い電圧にしたい時は、OP-Ampの電源とは別にVds用電源を用意します。 ここでは、Vds=15Vに於ける値を測定していることになります。

(参考資料:「精選アナログ実用回路集」稲葉保著・CQ出版社ISBN4-7898-3142-6、1991)

【Vpチェッカの様子】

十分な実用性がありそうなら恒久的な治具として纏めるつもりです。取りあえずブレッドボードで試作しました。

ごく簡単なので、すぐに作れるます。 上記の説明のように、任意のドレイン電流に於けるVgsを実測するにはR1を可変あるいは切換えできた方が良さそうです。

また、ドレイン電圧:Vdsも独立に与えられるようにしておくべきだと思いました。 恒久的な治具に作る際には考慮しましょう。

【OPアンプはFET入力型を使う】

一般的なOPアンプで十分ですが、Vpの測定状態に於けるFETのドレイン電流:Idは1μAといった小さな電流ですから、入力バイアス電流:Ibが小さなOPアンプを使います。

バイポーラトランジスタ入力形式の358系や4558系のOPアンプはワーストケースではIb=0.1μAとか0.5μAです。 -50〜-10%と言った大きな誤差を生じる可能性があって適当ではありません。

FET入力型のOPアンプならバイアス電流は数nA(ナノアンペア:0.001μA)以下、普通はpA(ピコアンペア:0.001nA)なので十分な性能です。ここではBi-MOS型のCA082E/RCAを使いました。25℃に於けるバイアス電流は40pA(max)なので十分小さいです。回路図通りBi-FET型のTL082CPでも良くて他にTL062CP、TL072CP、LF353Nなども適しています。

注:OPアンプのオフセット電圧:VosがVpの誤差になります。Vosはわずかに数mVですがもし気になるならオフセット調整を付けます。 VosはCA082Eでは標準で3mV、最大6mV(いずれも@25℃)です。普通は被測定対象のFETにバラツキや温度による変化が存在するので精密さはあまり要求されません。従ってオフセット調整はいらないでしょう。 補正するなら誤差の分を実測しておきあとから数値で差し引いても良いです。

【2SK192A(GR)を測定中】

2SK192A(東芝)は高周波用のJ-FETとしてたいへんポピュラーです。 2SK19あるいは2SK19TMの直接的な代替品種です。

型番の末尾の「A」は改良型を意味します。 ソース接地型RFアンプでは中和不要の内部カスコード型FET、例えば2SK241や2SK544に主役の座を譲った感じです。 しかし、2SK192AもソースフォロワやLCあるいは水晶発振回路には適しているので、幅広く活用できます。

今はまだ多くのお店で入手できますがリード線付き部品は廃止方向です。将来にわたって入手可能とは言えません。 しかし2SK19、2SK19TM、2SK192Aを代替できるJ-FETは国産はもとより海外製も多数あって特に困らないと思います。 秋月電子通商にて安価(単価20円)で販売されているBF256Bも2SK19、2SK192A(GR相当)の代替品として問題なく使えます。 各FETのId-Vgs特性の違いはソース抵抗:Rsを加減してやれば吸収できます。所定のドレイン電流になるように合わせてやればOKです。

【J310の測定も】

以下、代表としてJ310(G)を選んでみました。同様の活用は他のRF用FETでも可能です。 J310に限ったものではありません。実際、メーカー製無線機でも2SK19をマイクアンプに使った例があって、どのJ-FETも様々な用途(汎用)に使えます。

J310は同じRF用でも2SK19シリーズとは少し毛色の違ったJ-FETです。 本来の開発目的であるゲート接地型RFアンプに使われるのが殆どです。しかし本質的には他のJ-FETと同じものですから、例えばソース接地型のRFアンプやソースフォロワとして使うこともできます。もちろん各種の高周波発振回路にもうまく使えます。

ゲート接地増幅回路(GGアンプ)への使用例が多いのは、そのように使うと入力が75Ωにマッチングするよう作られているからです。 概略値ですが入力インピーダンス:Zi=1/gmなので、2SK19などよりもgmが大きく作られています。 マッチング回路なしに75Ωに直結するには高いgmが必要なのです。それは同時にドレイン電流がたくさん流れる特性なのでIdssも大きくなっています。 50Ωにマッチングさせるには、選別してgmが大きいもの(=Idssが大きいもの)を選ぶか、2個並列にしてドレイン電流:Idを加減します。

将来対応としてJ310Gを少し纏めて買っておいたので、ゲート接地以外の活用も考えておきたいと思います。 深いバイアスを掛けてドレイン電流を小さくした使い方も検討しておきましょう。上手に使えば汎用のRF向きFETとして活用の幅が広がります。

【J310のAFアンプ】

なんの変哲のない低周波(AF)アンプです。FETを使った増幅回路の基本です。 実測Idssが約40mAのJ310GをId=1mAで使っています。 従って深めのバイアスを掛ける必要があり、ソース抵抗:R2は大きな値になります。

参考:回路に於いてドレイン電流:Idを決めたら、R2の値は実測により求めておいたVpとIdssから、以下の式で計算することができます。ただし、概略値なので調整を要します。

Rs=-Vgs/Id=(-Vp/Id)・(1-√(Id/Idss))・・・・(式1)

このように、深めのバイアスを掛ればIdssが大きなJ-FETでも小さいドレイン電流で使うことができます。 深いバイアスを掛けた副作用でそのまま電源電圧が下がるとすぐカットオフするのが弱点です。従ってVds=3Vくらいの低い電圧で使うには再設計を要します。(作ってからソース抵抗を加減するアマチュア的手法も現実的です・笑)

VHF帯でノイズが小さいことは保証されていますが、低周波でもローノイズなのかは検討を要します。 しかし一般的にJ-FETのノイズは少なくて音色もバイポーラ・トランジスタ(PNPやNPNのTr)よりもソフトなので低周波回路への適性があります。 J310Gのドレイン耐圧はあまり高くないので本格的なオーディオアンプにはやや向きませんが、HAMのRig用なら支障ありません。マイクアンプなど低周波回路にも幅広く使えます。

【J310のAFアンプ:実装状態】

見ても仕方が無いでしょうが、一応こんな感じに試作しました。 ゲインは20倍(=26dB)くらいです。 計算からJ310のgmはId=1mAの時:gm=3500μ℧くらいです。

この設計ではドレインの抵抗:R1が高めなので高周波特性は望めませんが低周波増幅には十分です。 このほかFET検波に使うことも可能で、もう少し深めのバイアスを掛けてゲート検波します。 少ないIdでもgmがあまり低下しないため再生も良く掛かります。 GGアンプ用に作られたJ310にもかなりの汎用性があって、各種発振回路や再生検波のような目的にも問題なく使えます。

参考:はじめからマイクアンプのような低周波増幅を行ないたいなら、2SK30ATMなどの低周波増幅用J-FETが使い易いです。 ここでは手持ちを活用する意味でRF用J-FETを試しています。新たに購入するならその用途に向いたデバイスの方が有利です。

【出力波形】

例によって見ても楽しくない正弦波でしょう。(笑)

低周波発振器から信号を与え、ドレイン側の出力を観測しています。実験なのでアンプの負荷インピーダンスは高いと言う想定です。 J-FETの伝達特性は二乗特性なので、偶数次の歪みは多いでしょうか?

写真では顕著にわかりませんが、動作点あるいは、FETの品種によっては上下非対称な波形が見られることがあります。 FETを使ったアンプは無帰還で大振幅を扱うと2次歪みが目立つので注意が必要です。 バイポーラトランジスタの伝達特性は指数関数的なのでもっと歪みっぽいと言う意見もありますが、ベース電流:Ibに対するコレクタ電流:Icのリニヤリティは優れている物が多いので要は使い方なのでしょう。

【スペクトラム観測】

せっかくなので、上記波形のスペクトラムを観測してみました。 無帰還アンプですが2次高調波は-46dBですから、歪み率で言えば0.5%程度です。 なるほど、オシロの波形観測では綺麗な正弦波に見えた訳です。

やはり、3次高調波よりも2次高調波がずっと大きいのは理屈通りです。 理想的には奇数次高調波は出ない筈ですが、現実は完全な二乗特性ではないのため奇数次高調波も僅かに生じます。 それでも奇数次は少ないのでRFアンプにFETを採用すると混変調特性が向上します。 FETはこれからもRF用のデバイスとして有用で有り続けるでしょう。

☆

J-FETの動作点を机上の設計で厳密に決めるのは難しいのです。 Idssがばらつくし、伴ってVpもバラツキが多いからです。同じソース抵抗値でもドレイン電流は2倍くらい違ってしまうのはざらです。 そのような時は実測すれば確実です。 機器の量産メーカーではそんな馬鹿なマネはできませんが、手作りの一品料理なら何でもアリです。設計精度を向上させる意味からもデバイスの実測使用は推奨されるでしょう。 J-FETはIdssとVpを「実測してから使う」と言うのを今後の方向にでもしておきます。

寒波襲来でなかなか本当の春にはなりそうもありませんが、今日、2月4日から暦の上では「春」です。 ぼちぼち梅の便りとか水仙の見頃と言う観光案内が賑やかになってきました。 昨年のような2月の大雪は勘弁してもらいたいと思います。 関東地方は積もらないのが前提で積雪には脆弱なことが実証されてしまいました。たった15cmの積雪でも覚束ないのに昨冬は一晩で70cmも積もって、なんだかんだ1週間以上も不自由が残ってしまいました。 de JA9TTT/1

(おわり)

2015年1月15日木曜日

【部品】DBM Chip vintage, MC1496P

【年代物のDBM-IC:MC1496G/MC1496Pの活用】

【MC1496と言うDBM-IC】

MC1496は非常に古いDBM-IC(DBM:二重平衡型変調器/ミキサ)です。 まさしくビンテージと言えます。1970年代のはじめには登場していました。 オリジナルの開発メーカーはモトローラ社でしたが、様々なアナログICメーカーがセカンドソースを作りました。

写真は、10Pin-Canパッケージと14Pin DIPパッケージの「1496」です。 他に表面実装タイプもあって今はそちらが主流になっています。既に10Pin-Canパッケージは各社とも廃止品なので手に入るのは市場在庫品のみです。

注意すべきはCanパッケージとDIP14Pinパッケージではピンのアサインが異なっている所です。とくに古い資料ではCanパッケージ品を標準にしてピン番号が振ってあります。 電気的特性は違わないのでDIP品あるいは表面実装品に置き換えれば十分です。 ここではすべて14PinのDIPパッケージ品(面実装品も同じ)を標準にして図面を書きました。従ってあえてCanパッケージ品を使うならピン番号を振り換えてください。

【MC1496の入手】

DIP品も廃品種になっているメーカもありますが写真のJRC製:NJM1496DはMC1496P互換の現行品です。多くのパーツショップで安価に入手できます。

写真は秋葉原の千石電商(←リンク)で入手した物です。2014年12月現在・単価231円でした。 共立エレショップ(←リンク)ではNJM1496Dが194円で売っています。また、先月までサトー電気でもMC1496Pが200円でしたが300円に値上げされました。CanパッケージのLM1496Hは460円と更に高価です。

写真のCanパッケージのものは遠い過去に入手した拙宅の引出し在庫品です。ナショセミのLM1496Hは信越電機商会(←大昔の広告なので見ての注文は不可・笑)・・・今の秋月電子通商で購入したものだと思います。 探すと古いMC1496GやLM1496Hが置いてある店が見つかりますがCanパッケージ品を使うメリットはありません。(使いにくいしオネダンもだいぶ高い・笑)

NEWS:秋葉原の秋月電子通商がNJM1496Dの扱い開始。嬉しい単価100円です。(2015年4月現在)

−・・・−

今さらこんな古いDBM-ICなど登場させなくても・・・と思われるでしょう。 しかし後から登場したDBM-IC、例えばSN76514NやSN16913Pの方が先に生産中止になって、それから年月が経過したため既に手に入りません。

かろうじてSA612なら手に入りますが扱うお店が少なく価格も高めです。 SA612は低消費電流なのは良いですがダイナミックレンジが少々狭いので気をつけて使うべきです。 そうかと言って入手容易なTA7358P/APは例の問題で使いにくいし・・・。

MC1496は外付けが多くて面倒くさいですがセカンドソースが現行品として低廉に流通しています。外付け部品が多い反面、動作状態を自在に設定できるので用途に応じて最適化できる旨味がある・・・と言う訳で、なるべく省部品化して使い易いように考えてみました。もちろん自作などしないお方には面白くもないでしょう。ここらでお帰りがお薦めです。

☆

【MC1496の標準的な用法】

もともとMC1496は何か特定の通信機向けに開発されたのではないかと思います。軍用品だったのかも知れません。その機器には+12Vと-8Vの2電源があったのではないでしょうか。

左図はデータシートに記載された標準的な使い方です。 右側の±電源で使う方は幾つか外付け抵抗器が少なくて済みますがそれでもかなりの本数です。 左側の+12V単電源で使うと一段と外付け部品が増えます。

これしか無かったころならともかく、その後登場したSN76514NやSN16913Pと比べて部品数が圧倒的に多いのが難点でした。すぐさまそちらに乗り換えたのは当然でしょう。ICですから周辺部品は少ないほど良い(有難い)に決まっています。

外付け部品は多いですが、バラモジ(バランスド・モジュレータ:Balanced Modulator)としての性能は優秀で、特にキャリヤ・バランスの安定度は優れています。ダイオードやTrなど個別部品で構成していたバラモジと比べ、温度変化に強いのです。真空管のように徐々に消耗する心配もありません。流石にモノリシックIC化されたDBMです。

【AM変調回路やプロダクト検波に使う】

キャリヤを抑制したDSB信号を作るのが目的のICで、あえてバランスを崩してAM変調に使うなんて言うのは邪道でしょうか?

これはやってみればわかります。非常に良質のAM変調が掛かるのです。 (当たり前ですが)いとも容易く100%変調が掛かります。 しかも低い変調度から100%まで変調のリニヤリティ(直線性)はとても優秀です。オシロスコープにトラペゾイド(←参考)でも描かせてみたら優秀さは一目瞭然でしょう。

同時に、変調トランスのような周波数特性を悪くするデバイスは使いませんから低域から高域までフラットな周波数特性が得られます。 実際に使うにあたっては音声帯域を制限するLPF(低域フィルタ)は必需です。 HAM局のAM送信機ならfc=3kHzのLPFを入れるべきです。あとはリニヤに増幅して行けばたいへん良い音のAM波でオンエアできます。 微弱電波のAMワイヤレスマイクならfc=10kHzあたりの簡単なLPFでも入れておきましょう。

MC1496はSSB検波(プロダクト検波)にも向いています。その場合、ややゲインをアップした使い方をすると有利です。ゲインアップの具体的方法はPin2とPin3の間に入れる抵抗値を小さくします。 IFアンプのゲインは低めでも済みますし、そのように設計するとS/Nも良好です。 検波器自身でゲインを持つことから後続低周波アンプのゲインは少なめにしましょう。

上手に設計してやれば送信時のバラモジと受信時のプロダクト検波が兼用できます。入力・出力ともに2系統あるのでうまく使うとトランシーバの構成が容易です。

【MC1496を省部品で使おう】

性能が低下しない範囲で部品数を削減した使い方を検討してみます。

図の左側はデータシートに書いてある標準的な使い方です。VRを含め抵抗器は14本もあってたいへんです。 右側はそれを可能な範囲で削減してみた例です。 抵抗器は5本少なくなっています。これでだいぶ使い易くなります。「JA9TTT式使い方」とでも言いましょうか、お勧めです。(笑)

ネットでサーチしてみたら類似の使い方も散見されたので同じように感じて工夫した人もあるのでしょう。 理屈から言えばいくぶん温度特性が悪くなる筈ですが実際には性能低下を感じません。省部品型で十分でしょう。少々不真面目な使い方ですがこれが実用的です。 図面に記載漏れしていますが▲印のコンデンサは0.1μFで25Vまたは50Vのセラコンです。画像圧縮の関係で回路図の部品定数は読みにくいようですから部品表(←リンク)を用意しました。試作するお方はご利用ください。

図はDBMでの用例ですが、AM変調器やプロダクト検波でも同様です。あなた自身のオリジナル設計で回路電流をもっと多めに流したい時はバイアス抵抗列を再設計する必要があります。しかし大抵の用途ではこのままの定数で済むでしょう。 電源電圧も9Vあたりならそのまま下げて行って大丈夫です。

低周波信号とキャリヤ入力端子のインピーダンスは約1kΩに設計しています。従って前段回路の負荷は軽いのでドライブし易いです。HF帯ならこれで支障ありませんが、もっと高い周波数(VHF帯とか)でミキサー回路として使うなら低くします。 単純に該当部分の抵抗値を低くすれば良いです。

【まあ、使い易くなったかな】

外付け抵抗器が9本ではまだ少ないとは言えませんが、ずいぶん減った印象を受けます。 部品レイアウトも容易になるのでプリント基板化でも有利です。

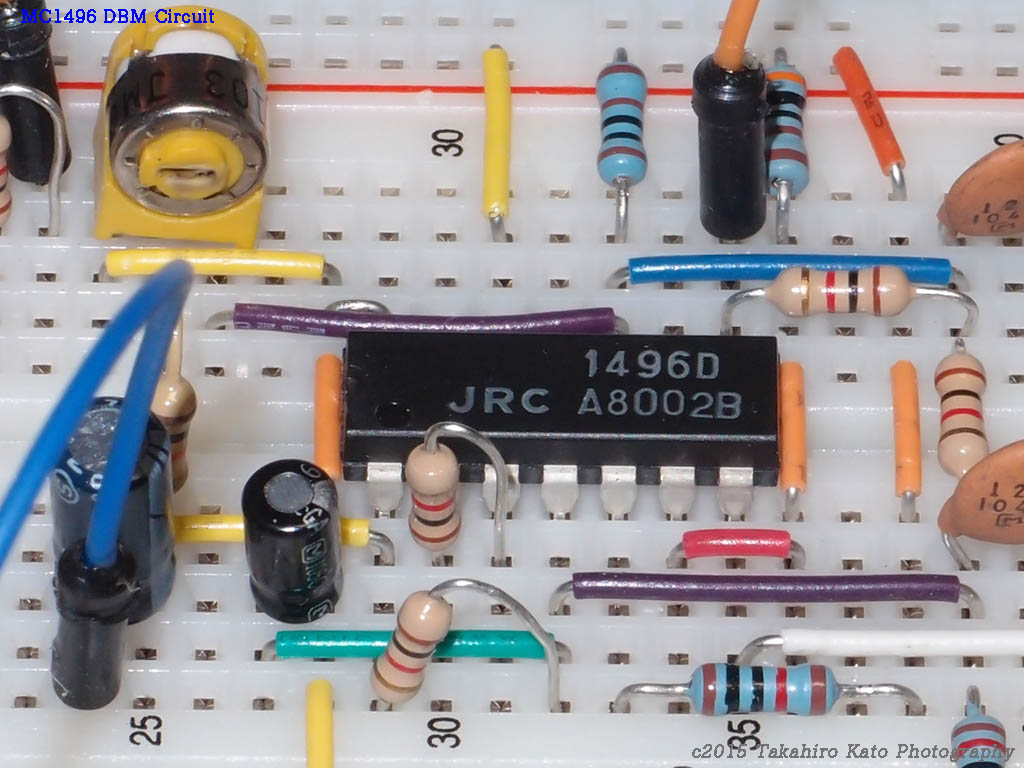

写真は約1MHzのバラモジの例です。ブレッドボードでの製作にもかかわらず、キャリヤ・バランスの調整はとてもスムースで、容易にバランスアウトできました。 SSBジェネレータ用のバラモジとしては音声信号が過大にならぬよう信号レベルを管理してやれば良い音の変調が掛かります。フィルタ・タイプのSSBジェネレータだけでなく、PSN型にも向いています。

AM変調器としての性能も見ましたがなかなか良好でした。 回路の性質上、100%を超えた変調も可能です。 ただし過変調の波はAM受信機で聞くと歪むだけなので100%を超えないよう制限を設けましょう。 多くのAM放送局のように平均変調度30%程度で行くなら過変調の心配は少ないです。 人声(スピーチ)を扱う範囲においては神経質になるほどでもないようです。

☆ ☆ ☆

某誌で何回か「私の部品箱」と言うワンページ記事を書いています。 私はピンチヒッターなので懐かし系のデバイスをテーマにしています。 記事の依頼でも「長年愛用している」デバイスをと言うお話もあって何だかビンテージ物が続いています。(笑)

MC1496もそんなデバイスの一つです。 そうは言っても、新たに扱うに当たり過去そのままの紹介では詰まらないでしょう。 いま使っても優秀なDBM-ICですが「何となく使いにくい」ので敬遠されがちです。 敬遠の理由はズバリ「外付けパーツの多さ」にあるわけで、そこが改善されたら再活用されるのではないでしょうか。 少ない誌面に使い方の経緯のような詳しいことは書けないのでBlogで纏めました。 ディスコン(製造中止)でプレミ付きになった高額なDBMチップを入手するのも詰まりません。 部品はちょっと増えますがコスト・パフォーマンス抜群のMC1496(NJM1496D)をもう一度DBM-ICの定番に据える良い機会なのかも知れません。de JA9TTT/1

(おわり)

(2017.05.21リンク切れ復活済み)

【MC1496と言うDBM-IC】

MC1496は非常に古いDBM-IC(DBM:二重平衡型変調器/ミキサ)です。 まさしくビンテージと言えます。1970年代のはじめには登場していました。 オリジナルの開発メーカーはモトローラ社でしたが、様々なアナログICメーカーがセカンドソースを作りました。

写真は、10Pin-Canパッケージと14Pin DIPパッケージの「1496」です。 他に表面実装タイプもあって今はそちらが主流になっています。既に10Pin-Canパッケージは各社とも廃止品なので手に入るのは市場在庫品のみです。

注意すべきはCanパッケージとDIP14Pinパッケージではピンのアサインが異なっている所です。とくに古い資料ではCanパッケージ品を標準にしてピン番号が振ってあります。 電気的特性は違わないのでDIP品あるいは表面実装品に置き換えれば十分です。 ここではすべて14PinのDIPパッケージ品(面実装品も同じ)を標準にして図面を書きました。従ってあえてCanパッケージ品を使うならピン番号を振り換えてください。

【MC1496の入手】

DIP品も廃品種になっているメーカもありますが写真のJRC製:NJM1496DはMC1496P互換の現行品です。多くのパーツショップで安価に入手できます。

写真は秋葉原の千石電商(←リンク)で入手した物です。2014年12月現在・単価231円でした。 共立エレショップ(←リンク)ではNJM1496Dが194円で売っています。また、先月までサトー電気でもMC1496Pが200円でしたが300円に値上げされました。CanパッケージのLM1496Hは460円と更に高価です。

写真のCanパッケージのものは遠い過去に入手した拙宅の引出し在庫品です。ナショセミのLM1496Hは信越電機商会(←大昔の広告なので見ての注文は不可・笑)・・・今の秋月電子通商で購入したものだと思います。 探すと古いMC1496GやLM1496Hが置いてある店が見つかりますがCanパッケージ品を使うメリットはありません。(使いにくいしオネダンもだいぶ高い・笑)

NEWS:秋葉原の秋月電子通商がNJM1496Dの扱い開始。嬉しい単価100円です。(2015年4月現在)

−・・・−

今さらこんな古いDBM-ICなど登場させなくても・・・と思われるでしょう。 しかし後から登場したDBM-IC、例えばSN76514NやSN16913Pの方が先に生産中止になって、それから年月が経過したため既に手に入りません。

かろうじてSA612なら手に入りますが扱うお店が少なく価格も高めです。 SA612は低消費電流なのは良いですがダイナミックレンジが少々狭いので気をつけて使うべきです。 そうかと言って入手容易なTA7358P/APは例の問題で使いにくいし・・・。

MC1496は外付けが多くて面倒くさいですがセカンドソースが現行品として低廉に流通しています。外付け部品が多い反面、動作状態を自在に設定できるので用途に応じて最適化できる旨味がある・・・と言う訳で、なるべく省部品化して使い易いように考えてみました。もちろん自作などしないお方には面白くもないでしょう。ここらでお帰りがお薦めです。

☆

【MC1496の標準的な用法】

もともとMC1496は何か特定の通信機向けに開発されたのではないかと思います。軍用品だったのかも知れません。その機器には+12Vと-8Vの2電源があったのではないでしょうか。

左図はデータシートに記載された標準的な使い方です。 右側の±電源で使う方は幾つか外付け抵抗器が少なくて済みますがそれでもかなりの本数です。 左側の+12V単電源で使うと一段と外付け部品が増えます。

これしか無かったころならともかく、その後登場したSN76514NやSN16913Pと比べて部品数が圧倒的に多いのが難点でした。すぐさまそちらに乗り換えたのは当然でしょう。ICですから周辺部品は少ないほど良い(有難い)に決まっています。

外付け部品は多いですが、バラモジ(バランスド・モジュレータ:Balanced Modulator)としての性能は優秀で、特にキャリヤ・バランスの安定度は優れています。ダイオードやTrなど個別部品で構成していたバラモジと比べ、温度変化に強いのです。真空管のように徐々に消耗する心配もありません。流石にモノリシックIC化されたDBMです。

【AM変調回路やプロダクト検波に使う】

キャリヤを抑制したDSB信号を作るのが目的のICで、あえてバランスを崩してAM変調に使うなんて言うのは邪道でしょうか?

これはやってみればわかります。非常に良質のAM変調が掛かるのです。 (当たり前ですが)いとも容易く100%変調が掛かります。 しかも低い変調度から100%まで変調のリニヤリティ(直線性)はとても優秀です。オシロスコープにトラペゾイド(←参考)でも描かせてみたら優秀さは一目瞭然でしょう。

同時に、変調トランスのような周波数特性を悪くするデバイスは使いませんから低域から高域までフラットな周波数特性が得られます。 実際に使うにあたっては音声帯域を制限するLPF(低域フィルタ)は必需です。 HAM局のAM送信機ならfc=3kHzのLPFを入れるべきです。あとはリニヤに増幅して行けばたいへん良い音のAM波でオンエアできます。 微弱電波のAMワイヤレスマイクならfc=10kHzあたりの簡単なLPFでも入れておきましょう。

MC1496はSSB検波(プロダクト検波)にも向いています。その場合、ややゲインをアップした使い方をすると有利です。ゲインアップの具体的方法はPin2とPin3の間に入れる抵抗値を小さくします。 IFアンプのゲインは低めでも済みますし、そのように設計するとS/Nも良好です。 検波器自身でゲインを持つことから後続低周波アンプのゲインは少なめにしましょう。

上手に設計してやれば送信時のバラモジと受信時のプロダクト検波が兼用できます。入力・出力ともに2系統あるのでうまく使うとトランシーバの構成が容易です。

【MC1496を省部品で使おう】

性能が低下しない範囲で部品数を削減した使い方を検討してみます。

図の左側はデータシートに書いてある標準的な使い方です。VRを含め抵抗器は14本もあってたいへんです。 右側はそれを可能な範囲で削減してみた例です。 抵抗器は5本少なくなっています。これでだいぶ使い易くなります。「JA9TTT式使い方」とでも言いましょうか、お勧めです。(笑)

ネットでサーチしてみたら類似の使い方も散見されたので同じように感じて工夫した人もあるのでしょう。 理屈から言えばいくぶん温度特性が悪くなる筈ですが実際には性能低下を感じません。省部品型で十分でしょう。少々不真面目な使い方ですがこれが実用的です。 図面に記載漏れしていますが▲印のコンデンサは0.1μFで25Vまたは50Vのセラコンです。画像圧縮の関係で回路図の部品定数は読みにくいようですから部品表(←リンク)を用意しました。試作するお方はご利用ください。

図はDBMでの用例ですが、AM変調器やプロダクト検波でも同様です。あなた自身のオリジナル設計で回路電流をもっと多めに流したい時はバイアス抵抗列を再設計する必要があります。しかし大抵の用途ではこのままの定数で済むでしょう。 電源電圧も9Vあたりならそのまま下げて行って大丈夫です。

低周波信号とキャリヤ入力端子のインピーダンスは約1kΩに設計しています。従って前段回路の負荷は軽いのでドライブし易いです。HF帯ならこれで支障ありませんが、もっと高い周波数(VHF帯とか)でミキサー回路として使うなら低くします。 単純に該当部分の抵抗値を低くすれば良いです。

【まあ、使い易くなったかな】

外付け抵抗器が9本ではまだ少ないとは言えませんが、ずいぶん減った印象を受けます。 部品レイアウトも容易になるのでプリント基板化でも有利です。

写真は約1MHzのバラモジの例です。ブレッドボードでの製作にもかかわらず、キャリヤ・バランスの調整はとてもスムースで、容易にバランスアウトできました。 SSBジェネレータ用のバラモジとしては音声信号が過大にならぬよう信号レベルを管理してやれば良い音の変調が掛かります。フィルタ・タイプのSSBジェネレータだけでなく、PSN型にも向いています。

AM変調器としての性能も見ましたがなかなか良好でした。 回路の性質上、100%を超えた変調も可能です。 ただし過変調の波はAM受信機で聞くと歪むだけなので100%を超えないよう制限を設けましょう。 多くのAM放送局のように平均変調度30%程度で行くなら過変調の心配は少ないです。 人声(スピーチ)を扱う範囲においては神経質になるほどでもないようです。

☆ ☆ ☆

某誌で何回か「私の部品箱」と言うワンページ記事を書いています。 私はピンチヒッターなので懐かし系のデバイスをテーマにしています。 記事の依頼でも「長年愛用している」デバイスをと言うお話もあって何だかビンテージ物が続いています。(笑)

MC1496もそんなデバイスの一つです。 そうは言っても、新たに扱うに当たり過去そのままの紹介では詰まらないでしょう。 いま使っても優秀なDBM-ICですが「何となく使いにくい」ので敬遠されがちです。 敬遠の理由はズバリ「外付けパーツの多さ」にあるわけで、そこが改善されたら再活用されるのではないでしょうか。 少ない誌面に使い方の経緯のような詳しいことは書けないのでBlogで纏めました。 ディスコン(製造中止)でプレミ付きになった高額なDBMチップを入手するのも詰まりません。 部品はちょっと増えますがコスト・パフォーマンス抜群のMC1496(NJM1496D)をもう一度DBM-ICの定番に据える良い機会なのかも知れません。de JA9TTT/1

(おわり)

(2017.05.21リンク切れ復活済み)

2014年12月1日月曜日

【測定】Rubidium atomic clock

【測定:ルビジウム原子クロック/10MHz周波数基準器】

【仮設から脱却】

ルビジウム原子周波数基準器:LPRO-101をケースに収めました。 従来のテスト運転・・・言わば仮設状態から脱却して本格的に使える状態になりました。

周波数基準器は極めて精度の良い10MHz得るために使う物です。 同種の基準としてGPS周波数基準が稼働中なので必要度は高くありませんでした。 最近になって測定器の置き場が2ヶ所に分散したので新たに周波数基準が欲しくなりました。 GPS基準器の分配を増やしても良いのですが、配線を長く延ばす必要があるのが面倒です。 そこで10MHz:ルビジウム原子周波数基準器:Rb-OSCの活用を決めました。

Rb-OSCユニットを収納したケースはハム局の外付けリニヤアンプ用でしょう。 10年以上前にローカルのOMさんに頂きました。 構造から他への応用には使いにくいためそのままになっていました。 Rb-OSCの本格稼働を目的に適当なヒートシンクを探していてこれが見つかりました。 ユニットの取り付け方法を工夫することでうまく収納できました。

ケース内部に4分配用アンプを収納しました。出力はパネル面に1つ、背面に3つです。各出力ともGND側および信号側共にアーソレーション(絶縁分離)されています。 接続する機器間のシャシ電位差やグラウンド引き回しの影響を受けません。

電源は24Vで、 起動直後5分間ほどが約1.6A、平常運転時には約0.6A流れます。 AC電源も内蔵するとスッキリします。しかし磁気フラックスが漏れる電源トランスや、大きなノイズ源になり得るスイッチング電源が同居したら信号純度の点で不利です。 大きな箱に入れ厳重にシールドすれば対策できますが、あっさり別置きにしました。電源部は本体と並べずに1mくらい離しておけば良いわけです。 稼働には写真にない外付けの電源が必要です。

【仮評価】

数年前ですが、仮設状態で評価した際に入念に周波数調整してありました。

写真は10MHzを10秒ゲートで測定しています。桁数の関係で最上桁の「1」が表示オーバーフローしています。 最小桁は100ミリHzで、この状態は10ppb(1億分の1=0.01ppm)までの測定ですが取りあえず製作直後のチェックとしては問題なさそうです。

このあと、十分な連続運転が済んで安定してきたところでGPS周波数基準器と周波数合わせを行ないます。

この10MHz-Rb-OSCは1ppb(10億分の1、10E-9、絶対値で10ミリHz)の精度まで普通に得られます。しかし小さな温度係数があって10ppt(1兆分の10、10×10E-12、絶対値で10マイクロHz)オーダーの僅かな漂動が認められます。 通常まったく問題にはなりませんが完全に静止した不動の基準ではありません。 また経年変化もあって数年に1度くらいの周波数合わせは必要なようです。もちろん、校正頻度は要求精度によります。 この種のRb-OSCは校正しながら使うべき『2次基準器』です。(参考:放電セルのガス・クリーンナップ現象による圧力変化に伴う周波数シフト量の経年変化のようです) GPS衛星にもRb-OSCが搭載されていますが、あれは地上局から常に監視され、随時補正されて高い絶対精度が維持されています。 非常にゆっくりした変化なので監視して補正を続ければGPSナビゲーションに必要な精度を維持することができるのです。

【きれいな10MHz】

もう一つ気になるのは10MHz信号の奇麗さでしょう。 写真は横軸:10MHzを中心に10kHz幅にとって信号近傍のスペクトラムを見ています。 LPRO-101のあとに分配用アンプを付加した状態です。実際の出力信号と言うことになります。

50Ω負荷に信号レベルは8.54dBmです。 信号純度は良くできた水晶発振器と同等です。ジッターはもちろんサイドバンド・ノイズも認められません。良い信号が得られています。

LPRO-101内部には20MHzのVCXO(電圧可変型水晶発振器)があり、その周波数をRb放電管セルの光吸収スペクトルが起こる励起周波数:6,834,682,612.8Hz*1にロックしています。回路としては周波数ロック・ループ:FLL方式です。

参考*1:原子時計・発振器にも幾つかの方式があり、直接周波数を取り出す形式・・メーザー形式の物もあります。ここで使ったRb-OSCでは実現の容易さからガスセル式の吸収スペクトルを利用する間接的な方式を採用しています。NIST(米国国立標準技術研究所)によるRb原子時計の理論的な周波数は6,834,682,612.8Hzですが、LPRO-101では6,834,687,500Hzとなっています。この周波数差+4887.2HzはRb放電セルに混合された緩衝ガスによるシフトです。端数の少ない奇麗な周波数になっていて、LPRO-101はそのように設計されたRb-OSCであると言えます。これは緩衝ガスによる周波数シフトを逆手に取った上手い方法であり、方式特許として出願されています。もちろん2次標準器だからこそ可能な方法です。

その20MHzを1/2分周して得ている10MHzの本質は水晶発振器そのままです。Rb発振器とは言ってもこの間接方式の場合「Rb放電管の発振周波数」のような直接得られる「何か特別」の周波数がある訳ではありません。得られる10MHzの元は水晶発振器です。こうして見ると内蔵の20MHz発振器もまずまずなようです。

この10MHz発振器を基準に携帯電話の中継網を構成していたのですから信号の品質は言うまでもないでしょう。 基準信号が汚ければ中継機からの信号もすべて汚れてしまいます。 周波数の絶対精度および安定度は勿論ですが純度の良い信号を必要としていたはずです。

#この製作では電源を外付けにし、10MHz分配用アンプをローノイズに作ったのも意味があったようです。高速OPアンプを使えば製作は容易ですが、ノイズフロアの上昇が気になってディスクリートで作りました。

このくらいの基準信号ならV/U/SHF帯の通信用周波数基準としても十分でしょう。 マイクロ波帯のPLLや多段の周波数逓倍にも耐えられます。 測定器の周波数基準やオーディオ再生装置のマスター・クロックのみでなく利用範囲の広い周波数基準器です。 起動から高精度までの待ち時間が短くGPS周波数基準のようにヒモ付きでないのも便利です。

#もちろん、いくら良い周波数基準があってもその後が劣ればそれなりです。Rb-OSCさえ繋げば・・・と妄信したら間違いでしょう。

☆

12月のBlogは更新しないつもりでしたが、それも寂しいので近況報告しました。 内部写真は撮り忘れました。 簡単な製作なので詳細な製作情報は省きますが、もしもニーズでもあればいずれ機会を見てレポートします。 これで今年はおしまいです。どうぞ良いお年をお迎えください。de JA9TTT/1

(おわり)

参考:ルビジウム発振器関連の過去Blogなどの情報

(1)Rb-OSC今が旬か? (2009年2月1日)→ここ

(2)あなたも今日から高精度病 (2010年9月5日)→ここ

(3)GPS周波数基準器の製作(2016年1月10日)については→ここ

(4)肝心のRb-OSCですが、LPRO-101は旬を過ぎています。代わってFE-5680Aと言うユニットが出回っています。おおよそ$200〜$300でe-Bayに出ています。→該当へリンク

重要:オークションの出品物は基本的にジャンクです。性能・品質は保証されません。実際に非常に酷い出品物もあります。Blogの記述は購入の助言や推奨ではありません。入手は各自の責任で行なって下さい。どのような結果にもこのBlog筆者は関知しません。

【仮設から脱却】

ルビジウム原子周波数基準器:LPRO-101をケースに収めました。 従来のテスト運転・・・言わば仮設状態から脱却して本格的に使える状態になりました。

周波数基準器は極めて精度の良い10MHz得るために使う物です。 同種の基準としてGPS周波数基準が稼働中なので必要度は高くありませんでした。 最近になって測定器の置き場が2ヶ所に分散したので新たに周波数基準が欲しくなりました。 GPS基準器の分配を増やしても良いのですが、配線を長く延ばす必要があるのが面倒です。 そこで10MHz:ルビジウム原子周波数基準器:Rb-OSCの活用を決めました。

Rb-OSCユニットを収納したケースはハム局の外付けリニヤアンプ用でしょう。 10年以上前にローカルのOMさんに頂きました。 構造から他への応用には使いにくいためそのままになっていました。 Rb-OSCの本格稼働を目的に適当なヒートシンクを探していてこれが見つかりました。 ユニットの取り付け方法を工夫することでうまく収納できました。

ケース内部に4分配用アンプを収納しました。出力はパネル面に1つ、背面に3つです。各出力ともGND側および信号側共にアーソレーション(絶縁分離)されています。 接続する機器間のシャシ電位差やグラウンド引き回しの影響を受けません。

電源は24Vで、 起動直後5分間ほどが約1.6A、平常運転時には約0.6A流れます。 AC電源も内蔵するとスッキリします。しかし磁気フラックスが漏れる電源トランスや、大きなノイズ源になり得るスイッチング電源が同居したら信号純度の点で不利です。 大きな箱に入れ厳重にシールドすれば対策できますが、あっさり別置きにしました。電源部は本体と並べずに1mくらい離しておけば良いわけです。 稼働には写真にない外付けの電源が必要です。

【仮評価】

数年前ですが、仮設状態で評価した際に入念に周波数調整してありました。

写真は10MHzを10秒ゲートで測定しています。桁数の関係で最上桁の「1」が表示オーバーフローしています。 最小桁は100ミリHzで、この状態は10ppb(1億分の1=0.01ppm)までの測定ですが取りあえず製作直後のチェックとしては問題なさそうです。

このあと、十分な連続運転が済んで安定してきたところでGPS周波数基準器と周波数合わせを行ないます。

この10MHz-Rb-OSCは1ppb(10億分の1、10E-9、絶対値で10ミリHz)の精度まで普通に得られます。しかし小さな温度係数があって10ppt(1兆分の10、10×10E-12、絶対値で10マイクロHz)オーダーの僅かな漂動が認められます。 通常まったく問題にはなりませんが完全に静止した不動の基準ではありません。 また経年変化もあって数年に1度くらいの周波数合わせは必要なようです。もちろん、校正頻度は要求精度によります。 この種のRb-OSCは校正しながら使うべき『2次基準器』です。(参考:放電セルのガス・クリーンナップ現象による圧力変化に伴う周波数シフト量の経年変化のようです) GPS衛星にもRb-OSCが搭載されていますが、あれは地上局から常に監視され、随時補正されて高い絶対精度が維持されています。 非常にゆっくりした変化なので監視して補正を続ければGPSナビゲーションに必要な精度を維持することができるのです。

【きれいな10MHz】

もう一つ気になるのは10MHz信号の奇麗さでしょう。 写真は横軸:10MHzを中心に10kHz幅にとって信号近傍のスペクトラムを見ています。 LPRO-101のあとに分配用アンプを付加した状態です。実際の出力信号と言うことになります。

50Ω負荷に信号レベルは8.54dBmです。 信号純度は良くできた水晶発振器と同等です。ジッターはもちろんサイドバンド・ノイズも認められません。良い信号が得られています。

LPRO-101内部には20MHzのVCXO(電圧可変型水晶発振器)があり、その周波数をRb放電管セルの光吸収スペクトルが起こる励起周波数:6,834,682,612.8Hz*1にロックしています。回路としては周波数ロック・ループ:FLL方式です。

参考*1:原子時計・発振器にも幾つかの方式があり、直接周波数を取り出す形式・・メーザー形式の物もあります。ここで使ったRb-OSCでは実現の容易さからガスセル式の吸収スペクトルを利用する間接的な方式を採用しています。NIST(米国国立標準技術研究所)によるRb原子時計の理論的な周波数は6,834,682,612.8Hzですが、LPRO-101では6,834,687,500Hzとなっています。この周波数差+4887.2HzはRb放電セルに混合された緩衝ガスによるシフトです。端数の少ない奇麗な周波数になっていて、LPRO-101はそのように設計されたRb-OSCであると言えます。これは緩衝ガスによる周波数シフトを逆手に取った上手い方法であり、方式特許として出願されています。もちろん2次標準器だからこそ可能な方法です。

その20MHzを1/2分周して得ている10MHzの本質は水晶発振器そのままです。Rb発振器とは言ってもこの間接方式の場合「Rb放電管の発振周波数」のような直接得られる「何か特別」の周波数がある訳ではありません。得られる10MHzの元は水晶発振器です。こうして見ると内蔵の20MHz発振器もまずまずなようです。

この10MHz発振器を基準に携帯電話の中継網を構成していたのですから信号の品質は言うまでもないでしょう。 基準信号が汚ければ中継機からの信号もすべて汚れてしまいます。 周波数の絶対精度および安定度は勿論ですが純度の良い信号を必要としていたはずです。

#この製作では電源を外付けにし、10MHz分配用アンプをローノイズに作ったのも意味があったようです。高速OPアンプを使えば製作は容易ですが、ノイズフロアの上昇が気になってディスクリートで作りました。

このくらいの基準信号ならV/U/SHF帯の通信用周波数基準としても十分でしょう。 マイクロ波帯のPLLや多段の周波数逓倍にも耐えられます。 測定器の周波数基準やオーディオ再生装置のマスター・クロックのみでなく利用範囲の広い周波数基準器です。 起動から高精度までの待ち時間が短くGPS周波数基準のようにヒモ付きでないのも便利です。

#もちろん、いくら良い周波数基準があってもその後が劣ればそれなりです。Rb-OSCさえ繋げば・・・と妄信したら間違いでしょう。

☆

12月のBlogは更新しないつもりでしたが、それも寂しいので近況報告しました。 内部写真は撮り忘れました。 簡単な製作なので詳細な製作情報は省きますが、もしもニーズでもあればいずれ機会を見てレポートします。 これで今年はおしまいです。どうぞ良いお年をお迎えください。de JA9TTT/1

(おわり)

参考:ルビジウム発振器関連の過去Blogなどの情報

(1)Rb-OSC今が旬か? (2009年2月1日)→ここ

(2)あなたも今日から高精度病 (2010年9月5日)→ここ

(3)GPS周波数基準器の製作(2016年1月10日)については→ここ

(4)肝心のRb-OSCですが、LPRO-101は旬を過ぎています。代わってFE-5680Aと言うユニットが出回っています。おおよそ$200〜$300でe-Bayに出ています。→該当へリンク

重要:オークションの出品物は基本的にジャンクです。性能・品質は保証されません。実際に非常に酷い出品物もあります。Blogの記述は購入の助言や推奨ではありません。入手は各自の責任で行なって下さい。どのような結果にもこのBlog筆者は関知しません。

2014年11月15日土曜日

【HAM】 A New life for FT-101 Part 2

【八重洲 FT-101にニューライフを】

【FT-101のシリアルナンバー】

Part 1(←リンク)の続きです。 FT-101は世界のベストセラーなので詳しく調べられています。情報がネット上にたくさん存在します。 (参考:ここではFT-101無印〜FT-101Eまでを扱います。FT-101ZDシリーズについてはこちらのBlog(←リンク)です)

Part2では、再整備してからWARCバンド改造を行なう本機の素性を明らかにしたいと思います。 八重洲のこのシリーズについては、NW2M のサイト(←リンク)が詳しいので参照しました。

それによれば、この無印FT-101は、1972年3月の製造です。 FT-101としての生産は12ラン目(12th Lot)で製造番号は2103号機ということになるようです。 FT-101/B/Eの最終累計では80,000台くらいなので、連番で2103号機では少なすぎますし、ロット内の番号としては大きすぎるように感じます。

CQ出版の「FT-101メンテナンスガイド」(ISBN4-7898-1015-1)では別の記述です。それによれば山梨工場(=1番工場)の22ロット目、ロット内番号103号機という解釈です。ただしそうに思いますが、その記述でも解明できない謎もありそうです。正しくはどんな番号なのでしょう。 それにしても、生産開始から2年にもせずに12th Lot/22nd Lot(後者)に達していたのは趣味の高額な機械としては例外的な大ヒットです。ここでは22103号機と呼ぶことにしましょう。

1972年当時の138,000円と言えば2014年現在の50万円以上に相当します。 米国では$500〜$550で売られますが彼らにもお手軽ではなかったそうです。ニクソンショックで変動相場制に移行していましたが、$1=¥300-くらいでした。 FT-101のヒットは八重洲無線の急成長に貢献したのは間違いありません。

⭐︎

この先、40年モノの「他愛ないお話し」になります。 特別な興味でもお持ちならともかく、お付き合いいただいても時の無駄かも知れません。何か有用な「情報」もありません。 お暇の無いお方はここらで早めにお帰りください。 たっぷり時間があるならごゆっくりどうぞ。 例によって異論・反論があってもマジになりませんように。 何せ「他愛ないお話し」なのですから。(笑)

⭐︎ ⭐︎

【初期型の色濃く・1】

22103号機は最初期型の設計が色濃く残っています。 例えば、このVFOの上にある固定チャネルの発振基板です。 後のモデルでは本格的なノイズ・ブランカやスピーチ・プロセッサが載っています。

無印FT-101にもノイズ・ブランカはありますが、ごく簡単な方式がIF基板に同居しています。 従って、効果があるのはイグニッション・ノイズくらいで、他のノイズには効きません。 それでもJAではノイズ・ブランカが搭載されたのはこのFT-101が初めてなのでCQ HAM Radio誌で特集が組まれるほど話題になりました。ちなみにTRIO/KenwoodではTS-511DNが初めてでした。

【初期型の色濃く・2】

RF基板はPB1077Bで、BバージョンではRF-Amp.は3SK22GR×2のカスコード形式をやめてDual-Gate MOS-FETの3SK39Qになっています。FETのドレインを切り離すために小型リレーが搭載されているのが特長です。ここは後にダイオード・スイッチになります。

この基板に同居するミキサは送受信ともにバイポーラ・トランジスタ(BJT)が使われています。 受信第1ミキサが2SC372Y、送信の第2ミキサは2SC373です。これでは混変調特性が今一つなのもうなずけます。 BCL用受信機でもあるまい、BJTではHAM用通信機に不適当です。

受信第1ミキサはまもなくFET:2SK19GRになってかなりの改善を見ます。 蛇足ながら、別基板上の受信第2ミキサも2SC372Yから3SK39Qへと変更されます。2つの送信ミキサは最後までBJTのままですが使用デバイスは何回か変更されます。

もしも、今からFT-101の入手されるなら間違いなくFT-101B以降のモデルにすべきです。このように無印101とB付き以降では大きな違いがあります。

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

【FT-101の終段管のお話し】

終段電力増幅管の話しです。 FT-101Eなど、後期のモデルでは写真の6JS6Cが2本パラで使われています。(100Wモデルの場合) 写真の6JS6CはNEC:日本電気製ですが、これは東芝が電子管の製造をやめてからFT-101(E)に採用されました。

6JS6Aは言うまでも無いでしょうが、ブラウン管式カラーTVの水平偏向出力管です。 FT-101の初期型には6JS6Aが使われますが、TVの方が順次アップグレードしたのでFT-101でも自動的に6JS6Cへとバージョンアップされました。 東芝製の6JS6Cはプレートの外側に放熱補助翼が・・もちろんガラス管の内部ですが・・付けてあり放熱の改善を試みています。このNEC製には付いていません。 しかしトランシーバの場合、主な放熱は輻射ではなくファンによる空冷です。基本的に6JS6Aでも6JS6Cでも大丈夫です。一度しか見たことはありませんが6JS6Bでも。

【31JS6Aで代替】

ヒータ電圧が異なるので、6JS6AをトランスレスTV用の31JS6Aで代替するのは面倒です。 幸い、背面の11ピン・アクセサリ・ソケットに終段管のヒーター配線が出ているのでそこに供給すれば旨く行きます。 ただし、ヒーターは2管直列の配線になっているのでそのままでは63V掛けねばなりません。

しかし、そのような配慮をすればトランスレスTV用に作られた6JS6系の球・・・例えば、23JS6A(600mA系)や31JS6A(450mA系)で代用できます。 現在、ヒーターが6.3Vの6JS6A〜6JS6Cは枯渇しています。 Audio系の球と違って新規製造の可能性はありません。 そのため終段管の補給に困るケースも見られます。 しかし工夫すれば代替可能なので覚えておくと助かります。

参考:正確には31JS6Aのヒータ電圧/電流は31.5V/450mA、また23JS6Aは23.6V/600mAです。それぞれ±5%以内のヒータ電圧を与えます。なお6JS6A〜Cは6.3V/2.25Aです。一般に受信管のヒータ電圧の許容範囲は±10%ですが、パワー管では±5%程度に収めるべきでしょう。特に低い方は厳しいので-5%までと考えています。言うまでもありませんがヒーター電圧は真空管のピンの所で測った値です。ヒータートランスの巻線電圧ではありません。ヒーター配線による電圧降下が思いのほか大きいことがあります。

【ヒータ配線の変更】

このように配線変更してしまうと互換性がなくなってしまうので好ましくないかもしれません。

しかし、手持ちのヒーター用トランスでは63V/450mAを供給するのが大変なのでヒーター配線を2管直列から2管並列に変更しました。 よって31.5V/900mAを供給します。

なお、きっちり31.5Vでなくても大丈夫で30〜33Vなら支障ありません。この機体は中古の不動品をレストアしたものです。元来付いていた6JS6Aは完全なエミ減(エミッション減退=カソードの電子輻射能力減退によりIpが十分流れなくなる。原因は酷使による消耗)でした。そのため新品の31JS6Aに交換して外にヒーター用トランスを設けてACCソケット経由で点灯してテストしていました。 ヒータが6.3Vの6JS6の手持ちが無くなったからです。31JS6Aなら何本かありました。 (まあ、お金さえ出せば手に入ります。しかし1本1万円も出して買うような球ではないので・笑)

写真で左右の真空管ソケットの色が異なるのは右側のソケットが不良になったからです。珍しい故障なので原因究明に手間取りました。それだけ酷使された機体だったようです。どうも27MHzの違法CB(AMで)で使っていたようでした。 不良マイカ・コンデンサの幾つかと、そのショート故障の道連れになったドロッパー抵抗器も交換しました。

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

【6JM6で代替検討】

6JM6というのは、6JS6Aより小ぶりの水平出力管です。 画面の大きなモノクロTVに使われていました。 日本ではあまり使わなかったようで、ジャンクのTV受像器で見た覚えはありません。

日本のモノクロTVでは独自の水平出力管が使われていたのでコンパクトロン管はあまり使わなかったのでしょう。

幸いなことに、6JM6は6JS6Aとほとんど同じピン配置です。 配線変更はほんのわずかです。 有力な代替候補ですが、これも既に枯渇気味でしょう。 もしも手持ちにあれば試す程度かもしれません。わざわざ購入するすることもないでしょう。

【パワーは半減か?】

こうやって6JS6Cと並べると、だいぶ小振りです。 肝心の許容プレート損失は28Wから17.5Wへと4割近くの減少です。スクリーン損失も5.5Wから3.5Wへと同じく約4割減です。

従って、2管並列でも100Wアウトプットは無謀です。 良いところ半分で使えれば上等でしょう。 実際、FT-101の前身にあたるFTDX-100/150では2管使って50W出力でした。それにならった使い方が適当そうです。 FTDX-100よりプレート電圧が高いのでIpをセーブすれば事故にはならないでしょう。少しスクリーンも下げた方が良いかも知れません。

【6JS6は6DQ5系の球】

別の代替の可能性も考えてみました。 外観の違いで、気づかないかもしれませんが、6JS6A系のルーツは6DQ5です。 プレートの大きさや形状を比較すると類似がわかります。

もし、6DQ5系の球があれば十分代替できます。 ベース(ソケット部分)はGT管と同じ8ピン・オクタル型なので交換が必要です。 また背丈も高いので収まりきれないと思いますが電気的には代替できます。 6DQ5といえば、その昔の自作SSB送信機ではパワーが出ると言って重宝がられていました。(写真:左は25DQ5、右は31JS6Aで、どちらもトランスレス・カラーTV用)

【6JM6は6DQ6系の球】

6DQ6の手持ちは発見できませんでした。写真左は6G-B6という国産管で6BQ6系の球です。 6DQ6は6BQ6のプレートを大きくしてパワーアップした球なので、プレート損失を除けば6G-B6もよく似ています。パワーダウンを許容するならこれらの代替も可能です。6JM6は6DQ6直系の球ですから6G-B6も親戚筋です。

一説によれば、6DQ5系、即ち上記の6JS6AよりもIMD特性は優れるそうです。 事実、ローカル局によれば軽く使うと3次IMDは-50dBくらい行くそうですから大したものです。5次は幾らか見えるもののそれ以上の高次IMDは見えなかったそうです。 終段が半導体のRigでは3次が-30dBでさえ厳しいのですから並々ならぬ努力をしなくては実現困難な数字です。 もちろん、6JM6×2でも出せるだけパワーを出し、50Wで-50dBなどという筈はなく、せいぜい2管でPEP30W程度でしょう。 このあたり、ご興味あれば「アマチュア無線の新技術」JA1ACB著:誠文堂新光社(絶版だから図書館で)でもご覧になってください。

6JS6Aを6JM6に交換すると、パワー半減で良いことはないかもしれませんが低IMDというオマケが付くなら面白いです。 外付けヒータートランスも不要なので配線を元に戻して6JM6に換装しようと思い始めています。 入力容量が違うので、ドライブ側同調の関係から補正容量の追加が必要です。 出力容量の方はバリコンの可変範囲が十分あるので支障ありません。 あとはうまく中和が取れるかですが問題は無いでしょう。このあたりは経験から。(笑)

(参考)このFT-101で送信時に良好なIMD特性が得られるかどうかは微妙です。 送信ミキサは2つあって、そのいずれもバイポーラ・トランジスタ(BJT)です。デバイスの種類だけでなく回路設計も影響しますが、一般にBJTのミキサは歪みに対して不利です。改善にはバイアス・ポイントや注入レベルの最適化のようなチューニングも必要で、その為にもツールから揃える必要があります。例えば先のBlogの低歪ツートーン・ジェネレータなどが欲しいです。

⭐︎

真空管談義のようになりましたが、整備の済んでいる機体なのでPart 2は雑談を交えました。WARCバンド改造にあたっては終段管の換装も考えています。 追加整備の過程で面白い話でもあれば採り上げましょう。

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

【プリセレクタとバンドスイッチ】

無印のFT-101ですから、写真のようにWARC Bandどころか160m Bandさえも付いていません。まだこの当時のRigには標準ではありませんでした。

160m Bandの搭載は米国Drake社の4Cのラインが最初でしょう。 国産機ではこのFT-101が最初でした。そろそろFT-101Bが登場しようかという頃でした。その後は各社とも標準装備になりました。

160m Bandの出るメーカー製Rigが存在しなかったころは面白かったそうです。様々な自作機でオンエアされていたのでしょう。QSOも楽しかったに違いありません。 残念ながら私がオンエアした頃はメーカー機が幅を利かしていました。既に自作機は少数派でした。 ライセンスはあったのでもっと早くオンエアすればと反省したものです。 ローカル局のUY-807Sの波が思い出されて懐かしいです。自身では受信機:JR-599で水晶制御:2SC931シングル・ファイナルの約5Wでテスト運用し1st-QSOしたのが思い出です。アンテナは7MHz/IVのフィーダー込みロングワイヤでした

なるべく改造しない方針なので、どこかのバンドを潰すことは考えていません。 従って、WARCバンドはどこかのポジションを共用することになります。 160m Bandの追加は望まないことにしましょう。 160mはダウンバータなど付加してオンジエアすると「懐かしい」という声が飛んでくるでしょうか?? 160m Handbookでも読み返してみましょう。hi hi

【FT-101の底面】

今になって思うと、よく詰め込んだものだと思います。 もちろん昨今の半導体機と比べたらずいぶん大きなトランシーバです。 しかし、当時の部品事情と回路構成を考えると感心するくらい詰め込んであります。

マイクと電鍵、あとは何もいらないというオールインワンのコンパクト機ですからベストセラーになったのも当然でしょう。 しかもDC-DCコンバータ付きなら車載運用もOKでした。 出力回路はアンテナ・インピーダンスの変化にも対応できるパイ・マッチ形式なのでATU内蔵とも言えます。

【RF部分】

検討対象のPB1077B:RF部分を見て少々考え込んでしまいました。 詰め込んである無線機です。 何かを追加するにはスペースを確保しなくてはなりませんが難しそうです。 何かを犠牲にはしたくないし・・・。

なるべく簡単に済む方法を考えて最小の追加で済ませたいところです。 回路の検討は進んでも、どのように実装するのか検討を要します。旨いアイディアが出ないと進捗が止まる危険があります。ww

⭐︎

さっぱり具体的な話に進みませんでした。WARC Band追加だけが目的ではありません。 まずは再整備してコンデションを整えましょう。 不調な機体に改造を加えたら手に負えなくなります。 下手をすればそのままお釈迦の運命もありえます。 まずは納得できるまで整備したいと思います。 パワーは欲張らないので綺麗な波を目指しましょう。終段管の交換も検討対象です。

傍でリハビリ中の22103号機に7MHzのラグチューが快調に入感しています。 初めてFT-101を見たのは1969年12月発売のCQ HAM Radio誌(1970年1月号)でした。 それらしく作られた広告でしたが、恒温槽でテストされるカラー写真のFT-101が印象的でした。 発売前なので型番は伏せられていました。どんなリグか想像するしかありません。カドの取れたFT-200ライクの筐体なのでその新型だろうと思ったものです。 やがて詳細が明らかになりそのインパクトたる強烈でした。世にKWM-2というお手本はあったにせよFT-101は日本人が産み出した傑作トランシーバです。いまでも褪せていません。小気味好いSメータの振れに目をやりながら様々な感慨が浮かんできます。de JA9TTT/1

(つづく)←たぶん(笑)

お知らせ:この先師走の繁忙につき年内のBlog更新は無いかも。

【FT-101のシリアルナンバー】

Part 1(←リンク)の続きです。 FT-101は世界のベストセラーなので詳しく調べられています。情報がネット上にたくさん存在します。 (参考:ここではFT-101無印〜FT-101Eまでを扱います。FT-101ZDシリーズについてはこちらのBlog(←リンク)です)

Part2では、再整備してからWARCバンド改造を行なう本機の素性を明らかにしたいと思います。 八重洲のこのシリーズについては、NW2M のサイト(←リンク)が詳しいので参照しました。

それによれば、この無印FT-101は、1972年3月の製造です。 FT-101としての生産は12ラン目(12th Lot)で製造番号は2103号機ということになるようです。 FT-101/B/Eの最終累計では80,000台くらいなので、連番で2103号機では少なすぎますし、ロット内の番号としては大きすぎるように感じます。

CQ出版の「FT-101メンテナンスガイド」(ISBN4-7898-1015-1)では別の記述です。それによれば山梨工場(=1番工場)の22ロット目、ロット内番号103号機という解釈です。ただしそうに思いますが、その記述でも解明できない謎もありそうです。正しくはどんな番号なのでしょう。 それにしても、生産開始から2年にもせずに12th Lot/22nd Lot(後者)に達していたのは趣味の高額な機械としては例外的な大ヒットです。ここでは22103号機と呼ぶことにしましょう。

1972年当時の138,000円と言えば2014年現在の50万円以上に相当します。 米国では$500〜$550で売られますが彼らにもお手軽ではなかったそうです。ニクソンショックで変動相場制に移行していましたが、$1=¥300-くらいでした。 FT-101のヒットは八重洲無線の急成長に貢献したのは間違いありません。

⭐︎

この先、40年モノの「他愛ないお話し」になります。 特別な興味でもお持ちならともかく、お付き合いいただいても時の無駄かも知れません。何か有用な「情報」もありません。 お暇の無いお方はここらで早めにお帰りください。 たっぷり時間があるならごゆっくりどうぞ。 例によって異論・反論があってもマジになりませんように。 何せ「他愛ないお話し」なのですから。(笑)

⭐︎ ⭐︎

【初期型の色濃く・1】

22103号機は最初期型の設計が色濃く残っています。 例えば、このVFOの上にある固定チャネルの発振基板です。 後のモデルでは本格的なノイズ・ブランカやスピーチ・プロセッサが載っています。

無印FT-101にもノイズ・ブランカはありますが、ごく簡単な方式がIF基板に同居しています。 従って、効果があるのはイグニッション・ノイズくらいで、他のノイズには効きません。 それでもJAではノイズ・ブランカが搭載されたのはこのFT-101が初めてなのでCQ HAM Radio誌で特集が組まれるほど話題になりました。ちなみにTRIO/KenwoodではTS-511DNが初めてでした。

【初期型の色濃く・2】

RF基板はPB1077Bで、BバージョンではRF-Amp.は3SK22GR×2のカスコード形式をやめてDual-Gate MOS-FETの3SK39Qになっています。FETのドレインを切り離すために小型リレーが搭載されているのが特長です。ここは後にダイオード・スイッチになります。

この基板に同居するミキサは送受信ともにバイポーラ・トランジスタ(BJT)が使われています。 受信第1ミキサが2SC372Y、送信の第2ミキサは2SC373です。これでは混変調特性が今一つなのもうなずけます。 BCL用受信機でもあるまい、BJTではHAM用通信機に不適当です。

受信第1ミキサはまもなくFET:2SK19GRになってかなりの改善を見ます。 蛇足ながら、別基板上の受信第2ミキサも2SC372Yから3SK39Qへと変更されます。2つの送信ミキサは最後までBJTのままですが使用デバイスは何回か変更されます。

もしも、今からFT-101の入手されるなら間違いなくFT-101B以降のモデルにすべきです。このように無印101とB付き以降では大きな違いがあります。

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

【FT-101の終段管のお話し】

終段電力増幅管の話しです。 FT-101Eなど、後期のモデルでは写真の6JS6Cが2本パラで使われています。(100Wモデルの場合) 写真の6JS6CはNEC:日本電気製ですが、これは東芝が電子管の製造をやめてからFT-101(E)に採用されました。

6JS6Aは言うまでも無いでしょうが、ブラウン管式カラーTVの水平偏向出力管です。 FT-101の初期型には6JS6Aが使われますが、TVの方が順次アップグレードしたのでFT-101でも自動的に6JS6Cへとバージョンアップされました。 東芝製の6JS6Cはプレートの外側に放熱補助翼が・・もちろんガラス管の内部ですが・・付けてあり放熱の改善を試みています。このNEC製には付いていません。 しかしトランシーバの場合、主な放熱は輻射ではなくファンによる空冷です。基本的に6JS6Aでも6JS6Cでも大丈夫です。一度しか見たことはありませんが6JS6Bでも。

【31JS6Aで代替】

ヒータ電圧が異なるので、6JS6AをトランスレスTV用の31JS6Aで代替するのは面倒です。 幸い、背面の11ピン・アクセサリ・ソケットに終段管のヒーター配線が出ているのでそこに供給すれば旨く行きます。 ただし、ヒーターは2管直列の配線になっているのでそのままでは63V掛けねばなりません。

しかし、そのような配慮をすればトランスレスTV用に作られた6JS6系の球・・・例えば、23JS6A(600mA系)や31JS6A(450mA系)で代用できます。 現在、ヒーターが6.3Vの6JS6A〜6JS6Cは枯渇しています。 Audio系の球と違って新規製造の可能性はありません。 そのため終段管の補給に困るケースも見られます。 しかし工夫すれば代替可能なので覚えておくと助かります。

参考:正確には31JS6Aのヒータ電圧/電流は31.5V/450mA、また23JS6Aは23.6V/600mAです。それぞれ±5%以内のヒータ電圧を与えます。なお6JS6A〜Cは6.3V/2.25Aです。一般に受信管のヒータ電圧の許容範囲は±10%ですが、パワー管では±5%程度に収めるべきでしょう。特に低い方は厳しいので-5%までと考えています。言うまでもありませんがヒーター電圧は真空管のピンの所で測った値です。ヒータートランスの巻線電圧ではありません。ヒーター配線による電圧降下が思いのほか大きいことがあります。

【ヒータ配線の変更】

このように配線変更してしまうと互換性がなくなってしまうので好ましくないかもしれません。

しかし、手持ちのヒーター用トランスでは63V/450mAを供給するのが大変なのでヒーター配線を2管直列から2管並列に変更しました。 よって31.5V/900mAを供給します。

なお、きっちり31.5Vでなくても大丈夫で30〜33Vなら支障ありません。この機体は中古の不動品をレストアしたものです。元来付いていた6JS6Aは完全なエミ減(エミッション減退=カソードの電子輻射能力減退によりIpが十分流れなくなる。原因は酷使による消耗)でした。そのため新品の31JS6Aに交換して外にヒーター用トランスを設けてACCソケット経由で点灯してテストしていました。 ヒータが6.3Vの6JS6の手持ちが無くなったからです。31JS6Aなら何本かありました。 (まあ、お金さえ出せば手に入ります。しかし1本1万円も出して買うような球ではないので・笑)

写真で左右の真空管ソケットの色が異なるのは右側のソケットが不良になったからです。珍しい故障なので原因究明に手間取りました。それだけ酷使された機体だったようです。どうも27MHzの違法CB(AMで)で使っていたようでした。 不良マイカ・コンデンサの幾つかと、そのショート故障の道連れになったドロッパー抵抗器も交換しました。

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

【6JM6で代替検討】

6JM6というのは、6JS6Aより小ぶりの水平出力管です。 画面の大きなモノクロTVに使われていました。 日本ではあまり使わなかったようで、ジャンクのTV受像器で見た覚えはありません。

日本のモノクロTVでは独自の水平出力管が使われていたのでコンパクトロン管はあまり使わなかったのでしょう。

幸いなことに、6JM6は6JS6Aとほとんど同じピン配置です。 配線変更はほんのわずかです。 有力な代替候補ですが、これも既に枯渇気味でしょう。 もしも手持ちにあれば試す程度かもしれません。わざわざ購入するすることもないでしょう。

【パワーは半減か?】

こうやって6JS6Cと並べると、だいぶ小振りです。 肝心の許容プレート損失は28Wから17.5Wへと4割近くの減少です。スクリーン損失も5.5Wから3.5Wへと同じく約4割減です。

従って、2管並列でも100Wアウトプットは無謀です。 良いところ半分で使えれば上等でしょう。 実際、FT-101の前身にあたるFTDX-100/150では2管使って50W出力でした。それにならった使い方が適当そうです。 FTDX-100よりプレート電圧が高いのでIpをセーブすれば事故にはならないでしょう。少しスクリーンも下げた方が良いかも知れません。

【6JS6は6DQ5系の球】

別の代替の可能性も考えてみました。 外観の違いで、気づかないかもしれませんが、6JS6A系のルーツは6DQ5です。 プレートの大きさや形状を比較すると類似がわかります。

もし、6DQ5系の球があれば十分代替できます。 ベース(ソケット部分)はGT管と同じ8ピン・オクタル型なので交換が必要です。 また背丈も高いので収まりきれないと思いますが電気的には代替できます。 6DQ5といえば、その昔の自作SSB送信機ではパワーが出ると言って重宝がられていました。(写真:左は25DQ5、右は31JS6Aで、どちらもトランスレス・カラーTV用)

【6JM6は6DQ6系の球】

6DQ6の手持ちは発見できませんでした。写真左は6G-B6という国産管で6BQ6系の球です。 6DQ6は6BQ6のプレートを大きくしてパワーアップした球なので、プレート損失を除けば6G-B6もよく似ています。パワーダウンを許容するならこれらの代替も可能です。6JM6は6DQ6直系の球ですから6G-B6も親戚筋です。

一説によれば、6DQ5系、即ち上記の6JS6AよりもIMD特性は優れるそうです。 事実、ローカル局によれば軽く使うと3次IMDは-50dBくらい行くそうですから大したものです。5次は幾らか見えるもののそれ以上の高次IMDは見えなかったそうです。 終段が半導体のRigでは3次が-30dBでさえ厳しいのですから並々ならぬ努力をしなくては実現困難な数字です。 もちろん、6JM6×2でも出せるだけパワーを出し、50Wで-50dBなどという筈はなく、せいぜい2管でPEP30W程度でしょう。 このあたり、ご興味あれば「アマチュア無線の新技術」JA1ACB著:誠文堂新光社(絶版だから図書館で)でもご覧になってください。

6JS6Aを6JM6に交換すると、パワー半減で良いことはないかもしれませんが低IMDというオマケが付くなら面白いです。 外付けヒータートランスも不要なので配線を元に戻して6JM6に換装しようと思い始めています。 入力容量が違うので、ドライブ側同調の関係から補正容量の追加が必要です。 出力容量の方はバリコンの可変範囲が十分あるので支障ありません。 あとはうまく中和が取れるかですが問題は無いでしょう。このあたりは経験から。(笑)

(参考)このFT-101で送信時に良好なIMD特性が得られるかどうかは微妙です。 送信ミキサは2つあって、そのいずれもバイポーラ・トランジスタ(BJT)です。デバイスの種類だけでなく回路設計も影響しますが、一般にBJTのミキサは歪みに対して不利です。改善にはバイアス・ポイントや注入レベルの最適化のようなチューニングも必要で、その為にもツールから揃える必要があります。例えば先のBlogの低歪ツートーン・ジェネレータなどが欲しいです。

⭐︎

真空管談義のようになりましたが、整備の済んでいる機体なのでPart 2は雑談を交えました。WARCバンド改造にあたっては終段管の換装も考えています。 追加整備の過程で面白い話でもあれば採り上げましょう。

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

【プリセレクタとバンドスイッチ】

無印のFT-101ですから、写真のようにWARC Bandどころか160m Bandさえも付いていません。まだこの当時のRigには標準ではありませんでした。

160m Bandの搭載は米国Drake社の4Cのラインが最初でしょう。 国産機ではこのFT-101が最初でした。そろそろFT-101Bが登場しようかという頃でした。その後は各社とも標準装備になりました。

160m Bandの出るメーカー製Rigが存在しなかったころは面白かったそうです。様々な自作機でオンエアされていたのでしょう。QSOも楽しかったに違いありません。 残念ながら私がオンエアした頃はメーカー機が幅を利かしていました。既に自作機は少数派でした。 ライセンスはあったのでもっと早くオンエアすればと反省したものです。 ローカル局のUY-807Sの波が思い出されて懐かしいです。自身では受信機:JR-599で水晶制御:2SC931シングル・ファイナルの約5Wでテスト運用し1st-QSOしたのが思い出です。アンテナは7MHz/IVのフィーダー込みロングワイヤでした

なるべく改造しない方針なので、どこかのバンドを潰すことは考えていません。 従って、WARCバンドはどこかのポジションを共用することになります。 160m Bandの追加は望まないことにしましょう。 160mはダウンバータなど付加してオンジエアすると「懐かしい」という声が飛んでくるでしょうか?? 160m Handbookでも読み返してみましょう。hi hi

【FT-101の底面】

今になって思うと、よく詰め込んだものだと思います。 もちろん昨今の半導体機と比べたらずいぶん大きなトランシーバです。 しかし、当時の部品事情と回路構成を考えると感心するくらい詰め込んであります。

マイクと電鍵、あとは何もいらないというオールインワンのコンパクト機ですからベストセラーになったのも当然でしょう。 しかもDC-DCコンバータ付きなら車載運用もOKでした。 出力回路はアンテナ・インピーダンスの変化にも対応できるパイ・マッチ形式なのでATU内蔵とも言えます。

【RF部分】

検討対象のPB1077B:RF部分を見て少々考え込んでしまいました。 詰め込んである無線機です。 何かを追加するにはスペースを確保しなくてはなりませんが難しそうです。 何かを犠牲にはしたくないし・・・。

なるべく簡単に済む方法を考えて最小の追加で済ませたいところです。 回路の検討は進んでも、どのように実装するのか検討を要します。旨いアイディアが出ないと進捗が止まる危険があります。ww

⭐︎

さっぱり具体的な話に進みませんでした。WARC Band追加だけが目的ではありません。 まずは再整備してコンデションを整えましょう。 不調な機体に改造を加えたら手に負えなくなります。 下手をすればそのままお釈迦の運命もありえます。 まずは納得できるまで整備したいと思います。 パワーは欲張らないので綺麗な波を目指しましょう。終段管の交換も検討対象です。

傍でリハビリ中の22103号機に7MHzのラグチューが快調に入感しています。 初めてFT-101を見たのは1969年12月発売のCQ HAM Radio誌(1970年1月号)でした。 それらしく作られた広告でしたが、恒温槽でテストされるカラー写真のFT-101が印象的でした。 発売前なので型番は伏せられていました。どんなリグか想像するしかありません。カドの取れたFT-200ライクの筐体なのでその新型だろうと思ったものです。 やがて詳細が明らかになりそのインパクトたる強烈でした。世にKWM-2というお手本はあったにせよFT-101は日本人が産み出した傑作トランシーバです。いまでも褪せていません。小気味好いSメータの振れに目をやりながら様々な感慨が浮かんできます。de JA9TTT/1

(つづく)←たぶん(笑)

お知らせ:この先師走の繁忙につき年内のBlog更新は無いかも。

2014年11月1日土曜日

【HAM】 A New life for FT-101 Part 1

写真は無印・初期型のFT-101です。 ただし1970年5月発売の最初期型ではありません。 最初期型は結構珍しくて、なかなかお目にかかれないでしょう。受信のRF-Ampが3SK22GRを2つ使ったカスコードアンプになっているのが特徴の一つです。他もかなり違っていました。もちろん性能が良くないので改良された訳ですから有り難がるような代物ではありません。FT-101Eなど後期型の方が優れているのは勿論です。

写真の機体はFT-101無印のかなり初期型のようです。最初期型ではないものの、FT-101Bの登場に近いころのものとはだいぶ違う部分があります。詳細は後に記述したいと思っています。もちろん160m Bandは搭載されていません。 全般的な様子から見て1970年後半から1971年初め頃のものではないでしょうか。いずれ製造番号から調査を試みましょう。 全般的な性能は後のFT-101Eには劣るように感じますが概ね実用性能は有しています。 混変調特性などこのFT-101シリーズが持つ本質的な弱点はやむを得ないとして、よく整備すれば今でも実用に成り得る性能があります。(改訂:2014.10.9)

⭐︎

閑話休題、ニューライフとは例によってWARC Band追加のことです。(参考:FT-101ZDのWARC Band改造記事は→こちら) FT-101の無印でWARC Bandなど大改造が必要と思われるかもしれません。 しかし、調査した結果、それほど困難なくオンジエアできそうです。 まずは既にポジションが用意されているWWV/JJYのところを30m Bandにするのが手始めでしょうか。この101のWWV/JJYは10MHz帯なので改造は容易な筈です。

FT-101Zシリーズと違い、こちらのオリジナル101シリーズはダブルコンバージョン形式です。 2回の周波数変換があるので厄介そうに見えるかもしれません。ところが意外にもこちらの方がWARC Bandの追加が容易そうです。 WARC Band対応なしのFT-101Zシリーズに追加するより簡単かもしれません。 バンドスイッチのWWV/JJYの所に30m(10MHz) Band、AUX の所に17m(18MHz) Band、普通のHAMには用のない11m(27MHz)の所に12m (24MHz) Bandを追加実装するというのが標準的な改造でしょうか。

ここでは、別体の『WARC Bandコントローラ』を置くことで本体内部の改造は必要最小限で済ませようと思います。 本来なら各WARC Band用に特注の水晶発振子が必要ですが、ここでは例の中華DDSを採用する方向で行きます。 従ってバンド追加の水晶を特注する費用は掛かりませんし納期待ちのじれったさもありません。 他にもちょっとした面白アイデアもあるのですがパクられて先に実現されてもしゃくなので今はまだ書かずにおきます。(笑)

この機体にCWフィルタは実装されていませんが、必要そうなら他所から・・例えばFR-101とか・・から拝借しましょう。 30m BandはCWバンドですし、17m BandもDXingにはCWが有利です。 CWフィルタはぜひ欲しい装備です。今更中古を買うのも何なので手持ちがあったら良かったのですが・・・。 何ならオージオCWフィルタという手があります。

【まずは再整備から】

40年越えの年代モノですが綺麗そうに見えるでしょう。見掛けはともかく整備してから10年以上にもなるので各部の接触不良がだいぶ再発しています。改めてエージングと再調整が必要そうです。改造はもちろんマトモな状態になってからです。正常でもないものを改造したら手に負えなくなるだけですから。hi hi

少し通電してからバンドスイッチを数回転したらとりあえず受信できるようになりました。 さっきから7MHzのラグチューをウオッチしていますが周波数安定度もまずまずです。 全般的な点検と軽微な補修を行なえばまともな状態に復帰できそうです。 年代モノのRigは世話がやけますが、きちっと聞こえて飛ぶようになれば充実感が得られます。

⭐︎

DDS搭載ということは、もちろん専用のコントローラが必要でマイコンを使います。 基本的に周波数設定ができれば良いので難しくありませんが、幾つかアイディアを盛り込むにはそこそこ複雑になります。 そのあたり、どうするかも含めてまずは簡単な所から攻めて順次バージョンアップして行く方針です。

簡単そうに見えても誰でも可能なものではないでしょう。 その他大勢には読み物でしかないでしょう。 ただ、同じような試みをされたい方があれば詳しく扱おうと思います。その辺りのご意見・ご要望とか頂けたらと思います。お気軽にどうぞ。

⭐︎

FT-101やTS-520と言った年代物のSSBトランシーバは複雑ではありません。部品サイズも程々に大きいので整備は容易です。(もちろん、修理技術は必要で誰にでも簡単とは言えませんが。修理とは「石・球の交換」と思ってるようでは幸運のみが頼りでしょう・笑) 半導体式で発熱量が少ないため状態の良い機体も見かけます。 そのため、レストア素材として楽しめるでしょう。 青春の思い出として着手するお方もあるでしょう。 もちろんレストアして「完了」でも良いでしょう。 しかしレストア後のテスト・オンエアも済んで、ちょっと飽きたらWARCバンド改造にチャレンジは如何でしょうか? うまく行けば貴方のHAMライフに新たなシーンが加わるでしょう。de JA9TTT/1

(つづく)←リンク

登録:

投稿 (Atom)