【ハーフサイズのG5RVアンテナをテストする】

【G5RVアンテナとは?】

G5RVアンテナは英国のHAM:Louis Varney氏(Silent key:2000年6月28日)によって1966年ころ考案され発表されたワイヤー系のアンテナです。

左右対称な水平のエレメントと、その中央に平衡フィーダ(ラダーライン)が接続され、その平衡フィーダと同軸ケーブルとの接続点にソータバランが置かれます。 その後、任意長の同軸ケーブルでシャックに引き込みます。詳しくはこのあと図面があります。 写真は水平エレメントと平衡フィーダの接続部です。

このアンテナの特徴は:

(1)マルチバンドである。

(2)構造が簡単で費用もかからない。

(3)SWRは必ずしも低くならない。

(4)アンテナチューナを介して給電する必要がある。

(5)聞こえも飛びも良好である。

・・・・と言ったところでしょうか?(噂も含む・笑)

SWRが限りなく1.0に近付かないと気が済まない人が多いJAのHAM局にはいま一つ人気がないようです。 SWRが1でないと言うのは『飛ばないアンテナ』と言う意味ではありません。 これは給電点のインピーダンスが純抵抗の50Ω(または75Ω)ではないと言うことですが、だから飛びの悪いアンテナだとは言いきれません。 極端な例ですがダミーロードのSWRは1.0ですが電波はぜんぜん飛びません。同じようにSWRが低くても良く飛ばないアンテナは幾らでもあるのです。

うまくアンテナ・エレメント上に定在波が乗り、輻射効率が良ければアンテナとして機能します。その状態で給電点のインピーダンスは50ΩでないのでSWRは1にならないのです。G5RVアンテナはそのようなアンテナです。 SWRは低いが飛ばないアンテナとは対極をなすようなアンテナと言えるでしょう。 原理上SWRが低くなる筈のアンテナが高いSWRを示しているならそれは飛びも悪いでしょう。たぶん調整不十分か故障しているのですから。 その状態とは違うのです。G5RVアンテナはある程度高いSWRを示すのが正常なのです。

あとは何らかの方法で50Ωに整合して使えば良いわけです。 一般的にはオート・アンテナ・チューナ:ATUを使います。 もちろん手動のアンテナ・チューナ(=アンテナ・カップラ)でも大丈夫です。できたらSWR=5程度まで整合可能なものが良いでしょう。 これで送信機側から見たSWRはめでたく1.0になります。 アンテナその物はハイパワーも可能なので、送信電力に見合ったチューナがあればリニヤアンプを付けた運用も可能でしょう。

オリジナルのG5RVアンテナは3.5MHzから28MHzをカバーします。そのためエレメント全長は約30mもあります。 ここでは目的から7MHz以上がカバーできれば良いと考えてハーフサイズで製作することにしました。 従ってエレメント全長は半分の約15mとなります。 平衡フィーダ部分も同様に半分の約6mです。 ハーフサイズなら比較的狭い敷地でも架設可能でしょう。 ハーフサイズはG5RV-Juniorとも呼ばれるようです。ハーフサイズについてはG5RVも自著で触れていますので勝手な変形アンテナと言う訳ではありません。 そもそもアンテナ・チューナで整合して使うのが前提です。バンド幅も広く取れるそうですからシビアに共振周波数を追い込む必要はないようです。 ある程度調整したらあとはチューナ任せで良いのです。いい加減が好きなワタシ向きアンテナですね。(笑)

☆

このアンテナをテストしたのは架設済みの

4バンド逆Vアンテナ(←リンク)を補えるアンテナを探ることが目的です。 4バンド逆Vアンテナはトラップ形式です。また、構造上やや短縮型になるため7MHz帯では使用可能なバンド幅が狭いのが弱点でした。 具体的には下側100kHzはカバーできるものの、上側の100kHzはSWRがずいぶん高くなってしまいます。 G5RVアンテナは比較的広帯域とのことなので7MHzのオンエアを補助できれば・・・と考えています。

結果は後ほど示しますが、一言で言って悪くないアンテナです。 ハーフサイズではなくオリジナルのフルサイズで作ったG5RVアンテナならHF帯を運用するHAM局のメインアンテナとして十分使えると思います。 HF帯ハイバンドでビームアンテナを主に使う局の補助アンテナとしても意外に重宝するでしょう。バンドによっては幾らかのゲインも期待できます。 マルチバンド・アンテナとして、確かにATUは必須ですがトラップ式で苦労するよりも良いかも知れませんね。

# アンテナ製作には体を動かす

行動力が必要ですがお暇と興味があれば実験レポートにお付合いください。 アンテナのレパートリーが増やせるかも知れませんよ。

−・・・−

【Half-size G5RVの製作図】

図のように架設しています。 左側が架設の状態を示します。 タワーの約13mの所から傾斜型に架設しています。エレメントはφ2.0mmの裸銅線です。この銅線は古いアンテナをリサイクルしました。(笑) 地面に近い方は地上高2m程度です。 ラダーラインはエレメントにほぼ直角になるようシャック方向に引き下ろしています。

ラダーラインと同軸ケーブルの接続点にはあとで説明するソータバラン(Sortabalun)が入っています。 そのあと任意長の同軸でシャックまで引き込んでいます。当局の場合はリグ(ATU内蔵)まで約6mあります。 なお、50Ωの同軸が良いのかも知れませんが、既設の75Ωケーブル(5C-2V)があったので、そのまま使いました。 どうせATUのお世話になるなら50Ωでなくても良いだろうと言う解釈です。 後で読んだG5RVの記事(

*1)によれば75Ωでも50Ωでも支障はないようです。 要するにどうやってもフィーダ上に定在波が立つので何でも大して違わないのでしょう。

注意:図の寸法は製作した際の初期値です。調整終了後の最終的な寸法ではありません。「初期値」と言う意味は、調整を始める前の「製作したままの長さ」と言う意味です。エレメント及びラダーラインは(かなり)長めに作ってあります。 測定して様子を見ながらエレメント及びラダーラインを少しずつ段階的にカットします。これを繰り返して希望の共振周波数になるように調整を行ないます。最終的な(調整終了後の)各部の寸法は架設する環境により変化します。 なお、エレメントに被覆線(例:IV線など)を使うと波長短縮率の関係から最適エレメント長は大幅に違ってきます。 製作の再現性を確保する意味から「裸銅線」を使うようにします。(メッキ線は裸線同様に使えるので支障ありません)

☆

【

G5RVによる設計法】

以下、開発者:G5RVによる設計方法を要約しておきます。オリジナルは3.5MHz〜28MHzをカバーするアンテナです。従ってフルサイズでの設計になります。開発した時代から考えてもWARCバンドは想定外のようですが、整合範囲の広いATUを使えば取りあえずオンエア可能なようです。

まず、エレメントの全長ですが、14MHz帯で(3λ/2)×速度係数:VFに相当する長さにします。 言うまでもないとは思いますが、λ(ラムダ)と言うのは電波の波長のことです。周波数fをMHz単位とすれば、波長:λ=300/fとなります。単位はメートルです。例えば10MHzの電波の波長は30mと言うことになります。 ここで、G5RVアンテナの設計中心周波数を14.15MHzとすれば:

・水平部の長さ:LA=(300/14.15)×(3/2)×0.98=31.17m・・・・・(1)となります。

各エレメントはその半分ですから約15.58mにします。速度係数:VF=0.98としました。

ラダーラインも同じ周波数で計算します。 ラダーラインの長さ:LL=(λ/2)×フィーダの速度係数とします。いま中心周波数は14.15MHzですから:

・ラダーラインの長さ:LL=(300/14.15)×(1/2)×0.98=10.39m・・・(2)となります。

なお、図のようにラダーラインはオープンワイヤ形式を使うので、速度係数:VF=0.98としています。他の型式のラダーライン(TV用の平衡フィーダなど)を使うと速度係数:VFが違いますから長さも異なります。(各種の平衡フィーダの速度係数について、このあと具体例があります)

以上はフルサイズのG5RVの場合なので、ハーフサイズでは何れもその半分になります。従ってエレメント全長は約15.58mです。片側のエレメントはその半分の約7.79mとなります。ラダーラインも半分で良いので、約5.19mとなります。

あるいは元の設計を単純に半分にするのではなく、設計周波数を28.5MHzにして設計式の通り計算を行なった方が良いのかも知れません。その場合、エレメント全長は:LA=約15.47mとなり片側あたり約7.74mです。ラダーラインの長さ:LL=約5.16mとなります。

・給電方法:ラダーラインの終わり部分にソータバラン(1:1)を入れる・・・(3)

・・・と言うのが基本です。ソータバランのあとは任意長の同軸ケーブルでリグ(ATU付き)まで引き込みます。

以上がG5RVアンテナのすべてと言うことになります。構造としては単純ですね。

☆

# 上図ではG5RVの設計法に従っていない部分があります。これは初期段階に於いて種々調査しても明確な答えが見つけられなかったためです。 やむなく長めに製作して調整で追い込む方針でスタートしました。 今では設計法がわかったので、新たに製作するならオリジナルの設計寸法を基本に製作開始するでしょう。(もちろん、最初は多少長めに作ります)

☆

図の右側はラダーラインの製作図です。 ラダーラインに使うワイヤー径はφ1.6mmです。インピーダンスが450Ωになるよう線間は34mmです。φ1.6mmを使ったのは手持ちの材料の都合なので、エレメントと同じφ2.0mmにしても良いです。但し、線間の寸法を43mmに変える必要があります。定在波を載せて使いますからラダーラインのインピーダンスは極端でなければ何Ωでも良いです。 調整は主にラダーラインの長さの加減でHAMバンドにてSWRが低くなるように合わせます。

G5RVアンテナとしてはイレギュラーな傾斜型の架設ですが十分使い物になるようです。いくらか指向性が出るのはやむを得ないでしょう。 ただ7MHzでのオンエアでは余り指向性は感じられませんでした。 垂直偏波に近くなりそうなのでローカルノイズを拾いそうですが、逆Vアンテナとの切換え比較では顕著な違いは感じませんでした。 一応、平衡型ですから不平衡な接地型アンテナよりも有利なのかも知れません。

開発者のG5RVによるお薦めの架設方法ですが、水平エレメントはなるべく高く水平に張ることが理想だとしています。DP系のアンテナですからこれは当然です。 しかし敷地が限られるなら、逆V形式やエレメントの先端を折曲げた架設でもよく働くとしています。 他の実験者によれば傾斜型に張っても良い成績が得られたそうです。 もちろん理想型での架設でないなら条件に合わせるための調整は必要でしょう。

【ラダーライン】

いわゆる梯子フィーダの部分です。 このアンテナの場合、バンドによっては輻射エレメントとしても動作します。 従ってリボン・フィーダよりもこのようなオープンワイヤ形式の方が有利なのではないでしょうか?

電線はφ1.6mmの銅線です。 セパレータは次の写真に示すようなアクリル樹脂製のパイプを使いました。 割り箸をパラフィンで揚げる方法でも製作は可能でしょうが今どきかえって面倒臭いです。 それにパラフィンで揚げても割り箸が何年も持つとは思えません。ノスタルジーの追求なら別ですが樹脂製のセパレータが良いです。

アクリル樹脂は取りあえず耐候性があるので屋外使用でも安心です。 ワイヤーとの固定は接着などの方法も考えたのですが、面倒臭いですが写真のような方法が確実でしょう。 屋外用の束線バンドを使っても良いかも知れません。セパレータ相互の間隔は30cmにしてみました。

参考:ラダーラインの設計

ラダーライン(梯子フィーダ)の設計法を以下に示します。ここではインピーダンス:Zo=450Ωで設計します。600Ωについては結果のみ示しました。

なお、d:電線の直径、D:電線の中心間距離で単位はmmです。Z

0は特性インピーダンスで単位はΩです。

Z

0=276・Log(2D/d)・・・・・・(1) 注意:Logは底が10の常用対数です。

いま、Z

0=450Ωにするための線間距離Dを求めようとしています。(1)を変形して:

D=(d/2)× 10^(450/276)・・・・・(2) となります。

d=1.6(mm)です。 また、450/276=1.630434・・・ですから:

D=0.8×10^1.630434・・・・(3)になりますので、以下関数電卓で計算して:

D=0.8×42.70068=34.16054(mm)・・・(4)となります。

直径1.6mmの銅線を使い、450Ωのインピーダンスをもった梯子フィーダ(ラダーライン)を作るには、2本の電線の間隔(中心間)を約34mmで製作すれば良いことがわかりました。 あるいは直径2mmの電線で作るなら電線の間隔:D=約43mmにします。

参考 1・600Ωのラダーライン:直径:d=1.6mmの電線を使ってZo=600Ωにするには電線の間隔:D=119mmにします。また、電線の直径d=2.0mmで作るなら、間隔:D=149mmです。

参考 2・450Ωのリボンフィーダ:同じ450Ωでも最近よく使われるようになっている「450Ωのリボンフィーダ」は速度係数が違います。 市販品の450Ωリボンフィーダを使うには速度係数:VF=0.91なのでオープンワイヤよりも8%くらい短くする必要があります。

参考 3・300Ωのリボンフィーダ:むかし懐かしい300ΩのTV用リボンフィーダも使用可能なようですが、速度係数の違いで長さが変わります。一般に手に入る300Ωのリボンフィーダは速度係数:VF=0.85です。一段と短くなる訳です。 なお、リボンフィーダは雨天や降雪によって特性変化するため開発者のG5RVは推奨していません。もし可能なら「中ぬき」してあるリボンフィーダを使うと改善されるでしょう。

# 製作の手間は掛かりますが損失など考えるとオープンワイヤ形式が最良のようです。

【セパレータ】

ラダーラインのセパレータです。 外径10mm、内径7mmのアクリルパイプを長さ50mmに切って作りました。ラインの間隔は34mmなので所定の位置に穴加工しておきます。 電線を通す穴径はφ2mmです。

ラダーライン用として450Ωのリボンフィーダーも販売されているので購入すると手っ取り早いです。 但し、必要な約6mを切り売りしてくれる所はありませんからこのアンテナを作るだけでは余分が出て勿体ないかも知れません。

趣味ですから手間と時間はかかっても可能なところはなるべく手作りで・・・と思いますがそれなりに大変なので、特にお奨めはしません。しかし活用できる部材の手持ちがあれば手作りは楽しいものです。

材料費は電線とアクリルパイプの合計で1,500円くらいです。 手に入る450Ωのリボンフィーダは輸入品の特殊な物なので600円/mくらいです。 製作の手間を考えれば既製品も安いと思いますが、手作りすれば半分以下の費用で作れます。

【ソータバラン】

・・・と言うとソレっぽい(笑)のですが、同軸ケーブルを直径150mmくらいにぐるぐる巻きにしただけです。写真のように12回巻いてあります。12回の根拠は特にありません。長さに余裕があったので12回にしましたが、10回でも15回でも良いでしょう。

ボビンに巻き付けた方がそれらしく見えて良いのですが、面倒なので巻き束ねておしまいにしました。 これでも高い周波数では十分にバランとして機能します。 空芯ですから低い周波数ではインダクタンス不足になるためあまり効いていないかも知れません。重量があるのでロープで吊っています。

バランは製作事例で良く見掛けるため取りあえず入れていますが、実際の効果は良くわかりません。 開発者:G5RVの説明によれば同軸ケーブル上に定在波が生じてTVIが発生するのを抑止する効果があるそうです。高い周波数のHAMバンドでは意味があるでしょう。

G5RVアンテナと称するものは色々なバリエーションがあって、給電点に1:4のバランを入れている例も見掛けます。梯子フィーダのインピーダンスを同軸ケーブルのインピーダンスに変換しようとする意図でしょう。しかしこの考えは梯子フィーダ部分に定在波が立っていないことが前提なので、G5RVアンテナの動作から言えば間違っています。 また1:1の一般的なコア入り強制バランを使う例もあるようです。 米国ではすべてを含むG5RVアンテナのキットがたくさん市販されていますが、中には勘違いしているキットも見掛けます。

殆どのHAMバンドで給電点インピーダンスがリアクティブになるためコア入りのバランは適当ではありません。 条件次第でしょうがコア入りの1:1バランは損失による過熱のため損傷する危険があると指摘されています。 十分なインダクタンスは得られませんが磁芯のない同軸バランならどのような状況でもあまり問題は起きないようです。 コア入りのバランを避けるよう記述している例も見ますが、そのような理由からです。

同軸ケーブルは使わず、すべてラダーラインで給電しリグの近くに平衡型のアンテナチューナを置く方法があります。 これは良い給電方法で、もちろんこの場合は途中にバランなど入れる必要はありません。 ラダーラインには定在波が立っていますので他のケーブルや金属から十分離して引き込む必要があります。

【SWR特性・初期状態】

左図は作ったままの初期状態のSWR特性です。 横軸の左端が1MHz、右端が100MHzです。対数目盛りになっています。 縦軸は一番下の赤いラインがSWR=1です。縦軸一目盛りの刻みは約2.0です。

マーカーは7MHz、14MHz、28MHz、50MHzの各HAMバンドに相当する共振点を示していますが何れも周波数は低めです。 主目的の7MHzバンドは6.456MHzでSWRがもっとも低くなっています。このままではHAMバンド外なのでアップする必要があります。 他のバンドも全般に低めなので調整する必要があるわけです。 これは当然でエレメントおよびラダーラインともに調整を見込んで長めに作ってあるため共振周波数も低くなるのです。 しかし設計値そのままを作ったとしてもまったくの無調整では済まないようでした。もちろん架設環境しだいだと思います。

G5RVアンテナのSWRはかなり高いので一般的なSWRメータでは少し測定しにくいようでした。ケーブルの途中に挿入するインライン型のSWR計はSWR=3を超えると不正確になります。 ここではネットワーク・アナライザと方向性結合器を使って測定しています。画面はリターンロスの値をSWRに換算した表示になっています。 ネットワーク・アナライザを使ったのは稼働率を少しでも上げる意味もあります。 そうでもしないとネットアナは使用頻度がたいへん低いので完全な遊休設備になってしまうでしょう。w

最近ポピューラになって来たアンテナ・アナライザでも類似の測定が可能でしょう。当たり前ですがアンテナ製作に向いています。但し、よほどのアンテナマニアでもないと使用頻度は非常に低いでしょう。大抵のHAM局には勿体ないです。 工夫次第なので高級な手段が不可欠と言う意味ではありません。従来型のアンテナ・インピーダンス・メータやSWR計でもあらかたの様子はわかります。 もちろんビジュアルな測定器を使った方がわかり易いのは言うまでもありません。

測定場所はシャックのリグの近くまで引き込んだ同軸ケーブルの先端です。 ケーブルを含んだ測定になるため予め同軸ケーブルの影響を確認しておく必要があります。 数mのケーブルを追加して周波数特性の変化を見るのです。 アンテナその物の共振周波数はほとんど変化しませんが、ケーブル自身、あるいはケーブルとの相互関係で現れる共振点は追加のケーブルによって変化するので簡単に判別できます。

ものの本によれば「アンテナの特性は給電点で測るべし」と書いてあります。それが理想かも知れませんが実際の使用時にはケーブルでシャックに引き込みます。 従って実際に近い状態で測定するのもあながち不合理ではないと思っています。但しケーブル長の影響を良く確認しながら測定する必要があるわけです。

参考:予め電気長がλ/2のn倍(nは整数)になるよう調整した同軸ケーブルを用意しておき測定する方法があります。別のアンテナの例ですが、バンドごとにケーブルを用意して実際にやってみたところたいへん旨く測定できました。但しそのようにしなくても上記のような注意を払えばHAM局のアンテナ調整には支障ないようでした。

【SWR特性・調整後】

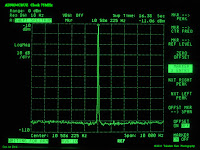

左図は調整後のSWR特性です。 横軸の左端が1MHz、右端が100MHzです。 縦軸は一番下の赤いラインがSWR=1です。上の特性図よりも変化が大きくなったように見えますが、わかり易いように縦軸一目盛りの刻みを1.0に変更しています。

アンテナ建設の目的から7MHzを最優先に調整しました。 具体的にはエレメントの長さを短くするとともにラダーラインも短縮しました。 従って既出の製作図面よりもエレメントもラダーラインも短くなっています。

図面の寸法から始めて、調整ではエレメントは両端それぞれ15cm程度カットしています。 さらにラダーラインも約1mカットしました。 マルチバンドで使用するつもりならエレメントは逆に数10cmくらい長くし、ラダーラインの方を長さ5.2m程度(かなり短くする)を目安にスタートすると良い筈です。

*1 7MHzのSWRはやや高くなりますが14MHz、28MHz、50MHzのSWRは低くできます。ハーフサイズのG5RVアンテナでは28MHzがもっともSWRが下がるバンドになります。 個々の周波数で調整できないため、このあたりは各バンドの兼ね合いではないでしょうか。 最後は妥協と言うことです。(爆)

マーカーは7MHz、10MHz、14MHz、28MHz、50MHzバンドに相当する場所を示しています。 画面の下部に各マーカーの周波数とSWR値が数値表示されています。 7MHzはSWRの底が旨くHAM-Bandに入りました。 しかし、他のバンドでは底の周波数が上の方に上昇し過ぎています。 エレメント長とラダーラインの加減で7MHzの共振周波数を上げながら、他のバンドのSWR最低点がが高くなり過ぎないように出来そうですがその方法も程度問題なので妥協が必要でしょう。

なお、もともとWARCバンドはあまり考慮されていないアンテナです。10MHzはSWR=7近くあるのでオンエアには適しません。ほか18MHzや24MHzもSWR=5以上なので旨くATUでチューニングできないかも知れません。また21MHzもあまり良くないようです。 使用予定はありませんが28MHzと50MHzはまずまずFBなようです。(以上、ハーフサイズのG5RVアンテナの場合です)

【7MHzの詳細特性】

7MHzの特性を詳細に観測しています。 横軸の中心は7MHzです。横軸一目盛りは50kHzでリニヤスケールです。 また、縦軸はいちばん下の赤いラインがSWR=1で、縦軸一目盛りは1.0です。 マーカーは7.0MHz、7.1MHz、7.2MHzに置いています。

このように7MHz帯を優先に調整したのでまずまずの特性になりました。但し、いちばん低くなる所でもSWR=2.5くらいあるのでATUの併用は必須です。 7.0MHz〜7.2MHzでSWRの急変がないのでHAMバンド全体で使う事ができます。 どうやらうまく目的の特性が得られました。 これで良く聞こえて飛んでくれれば言うことなしですね。

【WSPRで飛びのチェック】

今回も

WSPR(←リンク)で飛び具合のチェックをしてみました。 盛夏の7MHzですから、コンデイションはいま一つで飛びは良くありません。 特に昼間の7MHzは遠方にはぜんぜん飛んでくれませんねぇ・・・。

なるべくコンディションが上がって来た時刻を見計らって確認してみました。 既設の4バンド逆Vアンテナとの比較で検討したいと思います。 WSPRを使った比較ではG5RVの方が指向性が少ない関係で北米方面は有利な感じでした。 逆Vは南南東方向への指向性からオーストラリア東岸、ニュージーランド方面には明らかに良いようです。 逆Vアンテナの方が架設条件が良いため幾らか有利なようですが、送受ともG5RVの方が良いケースもあって決定的な差はないようです。

7MHzのWSPRは7038.6kHzのUSBモードで受信します。 耳でワッチしていますと近接した周波数でオンエアするロシアの「

Letter Beacon」(レタービーコン)が聞こえます。 「F」の繰り返しが7039.2kHzのウラジオストック(新潟の対岸:当局から1,000km弱)、「K」の繰り返しが7039.3kHzのペトロパブロフスク(カムチャッカ半島:約2,400km)、「M」の繰り返しが7039.4kHzのマガダン(オホーツク海北部:約2,700km)のようです。 他にも数局オンエアしているようですがこの季節あまり聞こえないようでした。

ハムバンドに居座っていて邪魔な存在ですが、アンテナを瞬時に切り替えた時の比較に便利なのでワッチしてみました。 中距離の伝搬状態の比較ができます。 逆Vアンテナとの比較ではG5RVが良い場合と、逆Vが良い場合とがあるようでした。偏波の違いなどが原因かも知れません。 しかしノイズフロアの差なども含めほぼ同等の受信性能だと言えそうです。

参考:WSPRの継続運用

一連のアンテナ製作ではでき具合の判断にWSPRはとても便利でした。どれも普通のQSOのためのアンテナですが使っていない時はWSPRの運用に使いましょう。ずっと続けられるよう整備しています。 連続オンエアがちょっぴり役立てば良いなあ・・と思っています。

追記:【既設アンテナへの影響について】

狭い敷地・・・「猫の額」に密集して複数建設したアンテナです。しかも同じ周波数帯を含みます。 アンテナ相互の影響があって然るべきかも知れません。

指向性への影響を調べるのは難しいですがSWRの変化は確認しています。 4バンド逆Vアンテナへの影響がもっとも懸念されましたが、実際には何ら変化は見られませんでした。

エレメント同士が平行になるよう張ったアンテナなら影響もあるでしょう。 しかしほぼ直交した形に架設していますから結合しないようです。 4バンド逆VアンテナのSWR値への影響は認められませんしSWRがボトムになる周波数の変化も見られませんでした。7MHzほか各HAMバンドでも同様です。

従って補助アンテナのテストと言いつつもハーフサイズのG5RVを恒久的に使おうと思っています。 接続部分を耐候性に処理するなど対策を行なっておきました。 飛び方、聞こえ方が幾らか異なるため同一バンドでアンテナを切り替えられるメリットはあると感じます。トラップタイプのアンテナと違い雨天の影響を受けにくいのもFBです。(写真は借りてきたにゃんです・笑)

☆ ☆ ☆

HAMのコールサインが付いたアンテナは沢山あります。古くはKRAUS博士の8JKアンテナがありました。HB9CVアンテナは2エレメント・ビームアンテナの代表でしょう。W3DZZアンテナも古くから有名なマルチバンドアンテナですね。飛ばないアンテナの代表はT2FDでしょうか? 但しこれはコールサインではありません。 G5RVアンテナも結構古くからあって知ってはいましたが注目したことはありませんでした。多分アンテナ・チューナが面倒だったからかもしれません。今はチューナ内蔵のリグが普通になったのでハードルはだいぶ下がりましたね。

ハーフサイズのG5RVアンテナですが、正直なところそれほど期待していませんでした。 取りあえず7200kHzあたりまでオンエアできるようになればいいなあ・・・と言うくらいの気持ちでした。ローカルさん相手にそこそこ飛べば御の字だろうと・・・。 架設条件もメイン・アンテナと比べるとだいぶ悪くなっています。

7MHzを優先に調整したところうまくバンド全体がカバーできました。 更に実際に使ってみると受信感度も良好で飛びもまずまずのようです。 まんべんなく飛ぶと言うわけでもないでしょうが夕刻になって北米が開け始めると他のWSPRビーコン局より逸早く太平洋を渡るようでした。 パワーやロケーションの違いもあるので一概には言えませんが悪いアンテナではないようですね。 傾斜型に架設した関係で、打ち上げ角が低くなってバンドの開き始めに特に有利なのかも知れません。

WSPRビーコンが太平洋を渡る頃にはロシアのレタービーコン「F」と「M」と「K」もQSBを伴いながら聞こえ始めます。 G5RVは結構いけるアンテナではないでしょうか。 何かダイポール以外の変わったアンテナを使ってみたくなったらお奨めできると思います。 いつか7195kHzのAMでお会い出来るかも知れませんね。 ではまた。 de JA9TTT/1

(おわり)

fm

参考記事*1:タイトル:『The G5RV Multiband Antenna ... Up-to-Date』、著者:Louis Varney / G5RV、掲載書籍:ANTENNA COMPENDIUM:Volume1 、掲載ページ:pp86〜90、発行:ARRL, 1985年、現在の価格:$20-、ISBN:978-0-87259-019-9、Amazon.co.jpで購入可能、オリジナルはRSGBの機関誌Radio Communication July 1984,pp572-575からの転載です。 内容:フルサイズのG5RVアンテナについてWARCバンドを含む各バンドの波の乗り方を解説し、構造を説明しています。給電方法など使用上の注意が書いてあります。このアンテナに関する開発者自身による正式な見解や解釈がわかります。 残念ながら実際の調整法や特性の実測例が示されている訳でもないので必読とは言えません。執筆当時すでに73歳とご高齢ですからもうアンテナの製作などなされなかったのでしょう。