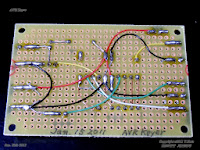

【AVR Electric Keyer Ver.2】部品面

【AVR Electric Keyer Ver.2】部品面

AVRマイコンを使ったエレキーのVer.2だ。機能的には前のBlog、Part_1(←リンク)で紹介した、Ver.1で概ね満足していたので、ソフトウエアの変更はわずかだ。 サイドトーンの音程可変機能の追加と好みでスピード調整範囲の小変更したくらいだ。改造前のオリジナルはJN3XBY岩永さんのBlog(←リンク)を参照。

回路(ハードウエア)の違いはパドル接続部分へRFI対策+静電気保護を追加したこと、及びキーイングをデジタル・トランジスタからPhoto-MOS Relayに変更した部分だ。 Ver.1の基板を流用・改造したので必ずしも最適な部品配置ではないが写真のようになっている。

例によってあまりお見せするような物ではないが配線面の様子だ。部品を追加したが、もともと簡単な回路なので配線は簡単なものだ。

プログラムの検討にも使ったので、ISPコネクタは残してある。キーヤーとしては不要なので、機器に組込んだり付加装置として使う場合には不要だ。

部品を揃えてから配線に要する時間は2時間程度だろう。

Ver.2の回路図だ。 サイドトーンの音程を可変するための可変抵抗(VR3)が追加になった。もちろん、内蔵プログラムもそれ用に変更している。 無段階ではなく少しステップ状の音程変化だが概ね好みの音に調整できる。 このVR3はパネルに出す必要はないと思うので基板上に半固定抵抗を付けておいた。

自家用なら最初から好みの音程にプログラミングしてしまえば済む。 一般的には変えられた方が便利だと思い可変型にしてみた。 サイドトーンの音量を変えるための可変抵抗(VR2)も追加してある。 もちろんサイドトーンが不要ならいずれの部品も省略できる。 その場合マイコンのPin_19(PA1)はGNDに接続しておく。出力端子Pin_4(PB3)には何も接続しない。

ダイオード:D1は発光ダイオード(赤色LED)。D2〜D5は1S1588のようなごく一般的なスイッチング用ダイオード。D6は1W型のツェナーダイオード(Vz=6.2Vのもの)で過電圧保護用である。RD6.2FはNEC製だが他のメーカー製でも良い。秋葉原なら鈴商にあるようだ。

回路図の表記で、1nFとあるコンデンサ(C4,C5)は1,000pFあるいは、0.001μFのことである。(nFとはナノ・ファラドのこと) 耐圧表記のないコンデンサは全て25V以上の耐圧があれば良い。極性の書いてないコンデンサはセラミック型(積層セラコン)、極性表示のあるものはのアルミ電解コンデンサを使う。

各抵抗器は誤差5%で1/8〜1/4W型のものを。カーボン型あるいは金属皮膜型のどちらでも良い。 サイドトーン用スピーカーは圧電型を使う。 パドル端子やリレー出力端子は各自の好みで選ぶ。回路基板はなるべくなら金属製の箱に収納すべきだ。

電源は乾電池を推奨するが、実測の出力電圧が2.7〜5.5Vの範囲内のACアダプタでも良い。マイコンの定格電圧をオーバーしてしまうので、5.5Vを越えてはいけない。ACアダプタ専用にするなら5VのレギュレータICを入れると良い。

回路図で、青色で配線された部分はプログラム書込み用である。頒布(後方参照)の書込み済みマイコンから作り始めるなら必要ないのでISPコネクタと合わせて省略できる。

パドル接続部分とキーイング・アウトプット部分の強化については、以下写真と説明を参照。

RFの回り込み対策と静電気で壊れない対策を追加した。

ダイオードと抵抗で静電気対策を行なった。地域にもよるが冬期の太平洋岸は乾燥注意報が連日出ており電子機器の静電気対策は必須なようだ。

エレキーのパドル接続部分は半導体ICの端子が外まで引き出されている。無防備では静電気の「パチッ」でICが壊れる危険がある。 AVRマイコンのポートは内部でPull-UPしてあっても数10kΩのインピーダンスになっている。 また半導体内部のPull-UP抵抗は微細なものなので、大きな放電エネルギーには耐えられそうにない。 外付け抵抗でPull-UPしダイオードで過電圧をバイパスしておけば当地の様な『静電気発生地帯』でもかなり安心できる。

また、HAM局によってはオンエアする時に強力なRF電界におかれるだろう。RFI対策をしないと誤動作することがある。予めパドル入力部分で対策しておこう。 直列抵抗とコンデンサの付加でRFIにかなり強くなる。 同調フィーダーやロングワイヤー系のアンテナを使うとシャックのRF電界はかなり高くなることがある。 そんな時はパドルの配線部分にフェライト・ビーズとコモンモード・チョークの追加も必要そうだ。 逆に数WのQRP局なら何もしなくても大丈夫だ。

【キーイング出力の対策】

出力回路にはフォトカプラの一種、フォト・モス・リレー(Photo-MOS Relay)を使った。

無線機内部へ組込み用ならVer.1のような「デジトラ」のキーイングで十分だ。 しかし別の箱に組込んで、独立したエレキーとして作るならキーイング接点のところはマイコン部分と絶縁される形式がベストだ。 実際に様々なリグに使う可能性があるので昔は高速リレーを使っていた。 機械的なリレー接点はチャタリングと寿命の問題があって、今ならそうした欠点のない半導体リレーが良い。

Photo-MOS Relayは機械的なリレー接点と同じく無極性だから便利だ。 接点OFF時の耐電圧も高く真空管リグの『ブロッキング・バイアス・キーイング』にも安心して使える。 無極性だからプラス接地でもマイナス接地でも支障ない。 しかし欠点もあって定格を越えた過負荷には案外脆い。 その対策に過電圧保護のサージアブソーバー/バリスタ(ZNR/TNR)と過電流保護の自己復帰型ヒューズ(Polyswitch)を入れて保護しておく。

おおむねこうした対策をしておけば、いざと言うとき故障で使えない事態を防ぐことができる。

フォト・モス・リレーは:発光ダイオード、光電池、MOS-FETを複合したデバイスである。 最近盛んに使われるようになった。

ドライブ側(1次側)のLEDに数〜10mA程度の電流を流すと光が出る。(もちろん、内部で) その光が空隙を越えて2次側の光電池(太陽電池)に当たる。光電池に光が当たると電圧が発生する。その起電圧でMOS-FETのゲートをONにドライブする。その結果、2次側出力回路のMOS-FETがONすることになる。 また、1次側のLEDを消灯すればMOS-FETもOFFする。

このように、1次側の電流ON/OFFで、2次側出力のMOS-FETをON/OFFすることができる。 1次側と2次側のON/OFF伝達は「光」によっており電気的な接続は無いので絶縁が保たれる。1次・2次間の絶縁耐圧は数kVあるのが普通だ。

出力側には2つのMOS-FETが内蔵されていて、その接続方法により極性のあるDC専用、或は無極性でAC/DC両用の接点として使うことができる。 このFETの耐電圧が接点OFF状態の耐圧になる。数10V〜数100Vのものが市販されている。 FETの電流容量が最大接点電流に相当し、数10mA〜数100mAの物が多い。もっと大きな電流の開閉にはPower-MOS FETなどを外付けする。 なお、Photo-MOS Relayは他のフォト・カプラに比べ動作速度がやや遅い、値段が高いなどの欠点がある。(遅いとは言ってもエレキーにはまったく問題ない)

写真はPanasonic製とFairchild製のPhoto-MOS Relayである。手前の6ピンのものは互換できる。Fairchild製のHSR312は秋月電子通商で、Panasonic製のAQV224NはRSコンポーネンツで入手できる。そのほかPanasonic製の各種が秋葉原の千石電商でも入手できるようだ。

追記:フォト・モス・リレー:HSR312は秋月の販売が終了したようだ。一時的な販売だった模様だ。これから買うなら代替としてパナソニック電工のAQY214EHが安価で入手性も良さそうだ。但し、外形は4ピンの小型タイプになってるのでカタログを参考に配線を。保護の仕方など、使い方はまったく同じで良い。入手先には、秋葉原の千石電商ほか日本橋のマルツパーツなどがあり、いずれも単価300円程度だ。通販でも購入できる。(2013.05.01)

追記:フォト・モス・リレー:HSR312は秋月の販売が終了したようだ。一時的な販売だった模様だ。これから買うなら代替としてパナソニック電工のAQY214EHが安価で入手性も良さそうだ。但し、外形は4ピンの小型タイプになってるのでカタログを参考に配線を。保護の仕方など、使い方はまったく同じで良い。入手先には、秋葉原の千石電商ほか日本橋のマルツパーツなどがあり、いずれも単価300円程度だ。通販でも購入できる。(2013.05.01)

写真はバリスタ(ZNR/TNR)とポリスイッチ(Polyswitch)である。 良く似た形状をしているが、目的・用途も動作メカニズムも異なっている。

バリスタは、双方向特性を持ったツェナーダイオードのようなデバイスである。 端子間の電圧がブレークダウン電圧を越えると導通しその電圧以上にならぬように働き回路を保護する。写真のものは270Vで動作する。 ブレークダウン電圧は数10Vから1kV以上まで各種の市販品がある。大きさは耐エネルギー量で決まっているので目的により選定する。秋葉原では多くのお店で見かけるが、秋月電子通商に幾つかあるようだ。(←220Vのものを調達する)

右のポリスイッチは自己復帰型のヒューズのような素子だ。通常は低抵抗だが規格の保護電流を越えると急に高抵抗を示し電流を遮断(制限)する。 自己発熱による特性を利用してるので、素子が冷却すればまた低抵抗の状態に復帰する。 従って普通のヒューズのように交換の手間が無い。 但し、完全な遮断ではなく漏れ電流があり、また遮断時の耐電圧も決まっているので回路によりどの素子を使うべきか選定が必要だ。写真のものは秋月電子通商で購入した100mAのもの。

エレキーの接点(Photo-MOS Relay)にはどのような回路が接続されるかわからないので、壊れないように過電圧と過電流の保護を設けておくと安全・安心だ。 アマチュアの自作品なのだから自己責任で省略しても良いが、「うっかり」に備えておくと結局は自分が助かることになる。

* * * * *

マイコンにあまり興味はないが『エレキーが・・』と言うお方に書込み済みAVRマイコンを頒布します。

頒布はATtiny26L-8PU(プログラムは最新バージョン)+20pin ICソケット+Photo-MOS Relay(Panasonic製:AQV224N)がセットだ。 他の部品は手持ちがありそうだし秋葉原や通販で入手容易なものばかりだ。なお、AQV224Nは手持ちがあるうち含めるが、無くなったら自己調達を。HSR312と概ね互換できる。

頒布は以下(1)または(2)のどちらかの方法で:

(1)1セットあたり「SASE+物々交換品」と交換にお送りする。SASEとは、返信用封筒に切手(定形外の120円分)を貼り返信用宛先を書いたもの。

(2)商売ではないので物々交換が基本だが、適当なブツがなければ1セットあたり「SASE+500円」でも受け付ける。(切手代用は不可。定額小為替や銀行口座振込など)

自作する人にはタダで差し上げたいくらいだが、無償だと取りあえず貰っておいて死蔵するだけの人が現れるそうなのでこのようにさせてもらっている。 メールは「ttt.hiroアットマークgmailドットcom」(カタカナ部分は半角の文字記号に)で届く。

手持ちのATtiny26Lが無くなるまで対応の予定。 ATtiny26Lはまだ入手できるが生産は終了しているらしい。 互換の代替品はATtiny261A_461A_861Aなので検討確認が済めばそちらに切り替えるかもしれない。なお、前のBlogにあるHEXデータはATtiny26またはATtiny26L用のものでATtiny261A_461A_861Aには使えないと思うので注意を。

追記:Sleep機能の追加(2011.02.10)

乾電池電源向きの『Sleep機能』を追加したので頒布を再開します。これから頒布するものはすべて新バージョン(Ver.3)です。 互換性を維持したので、このページに掲載の回路でも動作するが、別のBlogに掲載の回路を推奨。 前バージョン(Ver.2)の機能を含むので今後はすべて新バージョン(Ver.3)を頒布する。 新バージョンの詳細は別のBlog(←リンク)で確認を。 前バージョンでの頒布数は僅だったが、もしご希望があれば書き換えてVer.3にバージョン・アップします。お手数ですが書き換えのATtiny26Lと返送用SASEを同封してお申し込みを。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

無線電信(CW)で交信する際の負担軽減と、奇麗な信号を目的としてエレキー:Electric Keyerは、真空管時代から研究され製作されてきた。 JA-HAM局に占めるCW人口は少ないが、ベテランを中心に長く楽しむ人が多いようだ。 総HAM局数は減少していてもCW局は減っていないように感じられる。HF帯ではいつも賑やかなCWが聞こえてくる。

クラッシックな縦振れ電鍵派、メカニックなバグキー派、スマートなエレキー派に別れるようだが、オンエアはエレキーが一番楽なように思う。 没個性的と言われつつも交信の負担が少ないのは確かで、殆どエレキーでオンエアしている。

コンテスターにはメッセージメモリ機能が欲しいのかもしれない。私はバンドやコンディションによってCQの出し方を変えるのでメッセージメモリ機能はなくても支障ない。長・短点メモリの機能があれば十分快適だと感じる。このAVRキーヤーは「使える」エレキーだと思う。 de JA9TTT/1

(おわり)

==>続編あり:more AVR Keyer(←リンク)