Introduction

In the Collins-type receiver I designed in my last blog, the second local oscillator determines the frequency stability. I use a self-converter circuit to save power in my design using battery tubes. I use a 1AB6/DK96 battery tube in the converter circuit, but the local oscillator coil is the most important part. The first core material I used with high permeability didn't have good temperature characteristics. So I decided to wind an air core coil. And I test it.(2025.06.11 de JA9TTT/1 Takahiro Kato)

【ペンタ・グリッド管の第2コンバータ・追試】

電池管を使って受信機を創るプロジェクトを進めています。 コリンズタイプで受信機を作る話として検討を進めます。

第2コンバータはLC共振回路を使った自励発振式の局発回路を使っています。 前回のBlog(←リンク)ではコア入りボビンに巻いた局発コイルで試しました。 実用になりそうな性能ではあるものの、周囲温度変化による周波数ドリフトは大きめでした。

その対策として、ステアタイト製ボビンに巻いた局発コイルを作ってみました。 今回のBlogはそのコイルを試すのが目的です。

☆

せっかく通信型受信機をつくるなら「まともな真空管」を使ったらどうか・・・というご意見もあるでしょう。 電池管であろうが普通の球だろうが実験・製作の手間はさして違いませんから。 乾電池を電源にする受信機を作るのが目的なら別ですが、結局AC電源で使うことになるのでは普通の球で作る方がマシな物が作れるでしょうね。 ここでは長年ジャンク箱に眠ってきた「電池管を使う」というのが一つの目的になっていますので方針を継続したいと思います。

あまり興味が湧かないとお感じならこの先はパスしてください。永いようでも短い人生、限られた貴重な時間を有効に使いましょう。 意味を感じないことに時間を浪費してはもったいないですから。

【第2コンバータの回路設計】

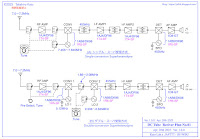

回路図は前回のBlogの再掲載になりますが、このテストではおもに+B電源(真空管のプレート系電源)の電圧を67.5Vとして動作させた時のデータがまとめてあります。

これまで手近にある電源の都合で+B=50Vでテストしてきました。 今回は50Vでは本来の性能が発揮し切れないように感じたため、+67.5Vにアップしてみました。 同時に第2グリッド(発振用三極管のプレート相当)の電圧を調整しているドロッパ抵抗を加減してみました。(27kΩ→15kΩへ変更) これによって発振部のgmがアップし、少々発振が弱い局発コイルでも何とかなるようにしています。

本質的な対策としては、局発コイルのプレート側フィードバック・コイルを巻き直す(多くする)べきです。ここでは巻き直さずに済ませる方向で検討しました。

参考:(電池管の電源事情)電池管を使うラジオ回路の電源電圧はある程度決まっていました。低い方から22.5V、45V、67.5V、90Vがよく使われていました。 これらの電圧は市販されていた積層乾電池の公称電圧に由来しています。 従って、こうした電圧における動作例が真空管の規格表に掲載されていたのです。 特に67.5Vは最もポピュラーで、起電圧が1.5Vの素電池(マンガン電池)を45個積層したBL-M145と言う型番の積層乾電池が有名でした。 クリスタル・イヤフォンで聴くような簡易なラジオの製作記事では22.5V(電池の型番はBL-MV15等)もよく使われていました。 フィラメント用の電源はUM-1やUM-2と言った電圧1.5Vで容量が大きめの単電池を使いました。

【トラッキング・エラーを計算する】

既にトラッキング回路の設計は済んでいます。 今回テストするコイルもそれに基づいて製作したものです。

理想状態で計算した結果と現実では幾分か違いが出て当然です。 ただし周波数も低いうえ、許容されるストレー容量も案外大きいことから、計算結果とよく一致するのではないでしょうか?

計算上どの程度のトラッキングエラーが発生するのか、掴んでおきます。 その結果、たったの250kHzだけカバーする仕様では、トラッキングエラーはせいぜい100Hz程度のようです。 トラッキングの調整をする際にRF同調側を可変範囲の両端ではなく幾らか「内側の周波数」で合わせ込めば重要な周波数付近の誤差をもっと小さくできます。

なおこの設計ではトラッキングエラーのカーブは2次曲線的になって中心付近で最も誤差が大きくなる特性です。これは可変範囲がかなり狭いからです。だからと言って問題になるほどのエラーではありません。支障なく使えます。 局発側のトラッキング調整(=受信周波数範囲を合わせる)ではコイルは固定でパッディング・コンデンサを加減する方法で行なう予定です。

【第2コンバータの発振波形】

第1グリッドで発振波形を観測しています。 ただしこの写真は+B=50Vにおける測定例です。

はじめは+B電源は50Vで検討を進めていました。 確実な発振は得られたのですがやや発振が弱いように感じたのです。 そこで二つの対策が考えられました。

一つ目はコイルの巻き直しです。プレート側のフィードバックコイルを13回巻きから15回以上にすることです。 もう一つ結合を密にするために同調側との距離を減らすことです。場合によっては同調側のコールドエンドの上に重ねて巻き密着させてしまいます。

しかしいずれも厄介なので第三の方法として回路定数である程度カバーできないか検討してみました。 それと+B電圧をアップするのも効果があるはずです。

結局、コイルの作り直しも大変ですから回路電圧のアップと部品定数の変更で何とかしました。 まず+Bを+50Vから+67.5Vへとアップします。 さらに第2グリッドのドロッパ抵抗:R2を小さくしてみるのです。 標準設計ではR2=27kΩですが、これを15kΩや10kΩに減じます。

そうすると第2グリッド電圧がアップし、流れる電流も増えるのでgmが大きくなって発振も強勢になります。 そうは言ってもむやみに電流を増やすのは考えものです。 電池管は特に最大電流が小さいからです。過剰な陰極電流(Ip+Isgなどの合計)はエミ減(陰極の電子放射能力の減退:エミッション減退)に繋がって球の寿命を縮めます。(あまりにも短命では困りますが、今さら球の長寿命に拘る理由もないんですけれども・笑)

検討の結果R2=15kΩが概ね適当な値であることがわかりました。もちろんこれは局発コイルの作り方によっても変わります。 上記の回路図はそのような部品定数になっています。 従って、現状で発振振幅は約8.6Vppが得られており、まずまずの動作状態になっています。

【局発周波数のドリフト特性:タイムラプス・ビデオ】

(参考:このビデオは再生しても音はでません)

静止画ばかり見ていても面白くありません。 試みにタイムラプス・ビデオを撮影しました。 このビデオは20秒ごとに静止画を撮影し繋いで動画にしています。 11時17分頃から回路への通電開始とともに撮影も開始し、12時20分頃までおおよそ1時間少々の間の周波数の変動を捉えてみました。電源投入から1時間の周波数変動ということになります。再生時間は36秒間です。

肝心の周波数変動ですが、スタートから徐々に周波数が下がって行きますが、途中から上昇に転じるのがわかるでしょうか? その間に300Hzくらい変化しました。 前のコイルは同じようなテストで10kHz弱の変化があったので明らかに改善されていると思います。

一旦下降して再び戻るのは、周囲温度の変化があったからです。 最初温度上昇があり、その後は換気を行なったので元の周囲温度に戻ったのでしょう。 コイルの温度係数は+ですので、温度上昇でインダクタンスが増えて共振周波数は下がります。 簡単ではないと思いますが、温度係数がややマイナス気味のコンデンサで温度補償すると言う手もありそうですね。

コイルを裸のままで観測するなんてナンセンスですが、あくまでも比較テストですので正規の測定前の様子見だと思ってください。こんな実験ですが良い結果を得たと思っています。 ステアタイトのボビンに巻いたコイルはやはり安定しています。

タイムラプスはいまだ試行中なので、次回はもっとわかりやすい時計の指針位置にするとか、撮影を工夫してスタートしてみたいと思います。 今回はちょっとわかりにくいですが、初めてなのでsri。 見てるだけのお客サンも評価作業の雰囲気だけでも味わってください。(笑)

【コイルを固定してしまう】

高周波ワニスを塗る順番が逆だよって言われそうですね。 経験によればサンハヤトの高周波ワニスのインダクタンスへの影響はほとんど問題になりません。 従って、あとから塗ってもあまり支障はないと思っています。

巻き直しが発生したとき、ワニスが塗ってあると厄介なため、確認が済んでから塗布することにしたのです。

防湿効果と巻線の固定の意味からも高周波ワニスの塗布はあった方が良いでしょう。 なお、この高周波ワニスは販売終了になっています。 代替品が線材屋さんなどで小分けされて販売されています。 できれば塗布した方が良いので手に入れておくことをお薦めします。コイル全般に使えます。(こうしたコイルを巻くことは稀になっていますけれど・笑)

発泡スチロール樹脂をちぎって溶剤に溶かし代用品を作るというアイディアが昔からありました。しかし巻線との密着性があまり良くないので今一つだと思います。むかし作って試したことがあります。

☆

【高性能菅でテスト:6AJ8 / ECH81】

低性能な電池管ばかり相手をしていたら少々疲れてしまいました。息抜きに電池管ではない高性能な真空管を試しましょう。これはオマケの実験です。(笑)

6AJ8 / ECH81は欧州系のコンバータ管です。FM / AMラジオ用として開発された真空管です。

米国系の技術が主流になった戦後の日本ではあまり知られていない存在でしょう。 真空管式のAM/FMラジオが作られたごく短い間だけ国内でも使われた球でした。(1960年代始め)

当時、NHK-FMと東海大の実験局:東海FMしか存在しない日本では魅力に乏しいFM放送はあまり注目されず、FM付きラジオも商売にはならなかったようです。ほとんど普及しませんでした。 FM放送が大衆化したのは'70年代のラジカセ時代になってからです。もちろん真空管ラジオの時代は終わっていました。

6AJ8は五グリッド管(七極管)と三極管の複合管です。 FM受信のとき、七極管の部分は10.7MHzのFM用中間周波増幅器として動作します。 AM受信では三極管の部分で局発を行ない七極部で周波数変換します。AMの中間周波数は455kHzでした。

6AJ8は変換コンダクタンスが大きいのでゲインが高く、等価雑音抵抗も低いため良く知られているコンバータ管:6BE6の3倍くらいFBな球です。 ただ、通信機への応用例はほとんど見られず、高性能とわかってはいても使われない球でした。 わたしも使ったことはありませんでした。(「通信型受信機の解説と実際」JA1FG梶井OM(故人)の著書:CQ出版社・初版1966年にわずかな使用例がある)

その理由は、一般市販のコイルセット(例えばTRIOのSシリーズコイルなど)の局発コイルがそのままでは使えないためです。既成コイルの改造が必要とあっては手を出す人も稀だったのでしょう。それに球数をいとわない通信機用としては他の形式の周波数変換回路(ミキサー回路)の方が6AJ8/ECH81よりも優れていたからです。

今回の一連の電池管を使った実験では二次巻線付きの局発コイルが必須だったため自作しました。 その派生で6AJ8/ECH81もテストできた訳です。 いずれ詳細をレポートできたらと思っています。 ざっとした評価ですがなかなか良い球です。 なお、トランスレス管には12AJ7 / HCH81があってヒータ電圧違いの同等管です。

☆

ステアタイトボビンに巻いた局発コイルが適切か否か調べるために実験してみました。 確実な発振が起こってくれて、周波数も安定してくれたらという期待を込めて。

どうやらそれは目論見通り旨く行ったようです。 電池管の受信機用としてはちょっと大げさですがこのコイルを使ってみましょう。 では。 de JA9TTT/1

*ご覧になってご感想、ご質問、ご要望などございましたらコメント欄でお願いします。

この下にある「コメント」の文字をクリックすると入力画面が現れます。

参考:公開から2週間を過ぎたBlogに頂いたコメントはすぐには反映されません。(SPAM対策のためです) 確認しだい公開いたしますので少々お待ちを。遠慮なくどうぞ。

→ご要望など私で可能な範囲で対応いたします。

ー・・・ー

ところで、趣味のBlogも気持ちの平穏がなくては続けられません。 永い永い『電子回路談義』は一旦お開きに致します。 ご愛読ありがとうございました。 de JA9TTT/1 T.Kato : fm