Introduction

I started thinking about how I could make a receiver using a battery tube. There are two directions for that receiver. One is a single-super heterodyne format. It's just like what you'd find in a home radio receiver. The other is a double-super heterodyne format. The Collins type is especially wonderful in the double-super format. I decided to go for it. I've started looking for parts that I can use for the receiver. I'm really hoping I can find the right parts.(2025.04.28 de JA9TTT/1 Takahiro Kato)

【これから造る受信機は:】

中波BCバンドあるいは短波を含む2バンドのポータブル・ラジオならすでに検討した回路の延長で作れます。 当地は関東地方にあって比較的都会に近いのでラジオ局はみな強力です。スタンダードな4球式電池管スーパーで実用になるのです。「電池管を使ってみたい」という願望に対し、それも一つの回答と言えるでしょう。

ここではもう一歩踏み込んで通信型受信機と言えそうなRadio Receiverを計画したいと思うのです。 一般的なラジオと何が違うかと言えば、感度、選択度、安定度でしょう。 これらは受信機の3要素と言われるものです。 もう一つ付け加えるとすればダイヤル機構の重要さがあります。

ラジオ放送局は一般に大電力であり巨大なアンテナで送信しています。それに対して多くのHAM局はせいぜいPo=1kWであってアンテナも貧弱で大したものではありません。 HF帯のLow BandではフルサイズのDPアンテナに100Wが標準でしょうか? それでさえアパマンHAM全盛の昨今では贅沢なくらいかも知れません。

要するに放送局と比べれば1/100〜1/1000くらいの設備と言えます。電界強度で考えると40dB〜60dBは違うはず。それだけ高感度でなければ満足な受信はできません。十分なゲインを望めば増幅段数は増えます。ラジオ並みの設計では不足です。

(参考:TA2003Pのようなラジオ用ICチップで受信機を作るとHAM用としては不十分な性能になってしまう理由でもあります。やはりラジオ放送用のチップなのです)

選択度に関しては微妙なところです。 もちろん本格的な通信型受信機を目指すなら受信対象とする電波形式にあった帯域幅のI-Fフィルタを備えねばなりません。それでは簡易な受信機には高級過ぎるでしょう。フィルタのロスを補おうとすれば増幅段数は増えてしまいます。 耳フィルタで頑張る前提で簡略化する必要がありそうです。

いかなる受信機も周波数安定度は良いに越したことはありません。 しかし電池管の受信機をFT-8の様なデジタルモードで使おうとは思いません。CWとSSBが普通に聞こえれば良いでしょう。 そう考えてLC発振の局発で何とかならないものでしょうか?

こんな前提から受信機の構成を考え始めました。

☆

電池管とはどんな電子デバイスなのか?・・・答えはあらかた得られたと思っています。 ラジオを超えた通信型受信機の範囲へ発展させることも十分可能だと思います。可能性がわかったらもう十分なのかも知れません。 あえて低性能な電子デバイスを無理を承知で使って性能の良くない機械を作ったところでだれも感心しません。 物好きと思われるだけです。(笑)

その通りだとわかっていますが乗りかかった船とも申しますのでもう少しこの方向で検討しておきます。 おヒマでしたらお付き合いを。

【シングルかダブルか?】

現実味のない「夢の受信機」を語ることも可能ですが、ここでは実際に手元にある部品を活用する前提で「超現実的な方向」で考えてみたいと思います。

ラジオを超えた受信機とは言っても、スーパ・ヘテロダイン形式で作る以上基本は同じです。

一つはそのままシングルスーパを拡張する方向です。 感度や選択度が不足する部分は増幅段数を増す方向で考えます。 低周波を増やせば音量は増えますが感度は良くなりません。感度向上にはRFアンプとI-Fアンプを補います。

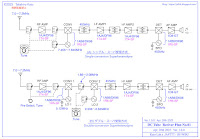

左図の(A)はそうした構成の一例です。 一般的な球を使った高1中2と違うのところは局発回路でしょう。球数をケチるために自励式コンバータで済ませます。 これはプロダクト検波回路部分も同じです。 セラロックを使った自励式BFOのプロダクト検波器として最少の球数で実現します。 周波数安定度に多少の心配はありますが、受信周波数範囲を狭く絞ってやれば実用的な安定度も難しくはないはずです。

左図の(B)はより発展させた形式です。 いわゆるコリンズタイプのダブルスーパになっています。 ただしここでも最少の球数にこだわっており、第1・第2のいずれの周波数変換も自励コンバータです。 もちろんプロダクト検波も同様です。I-F1段ではゲイン不足かも知れません。想定ではおおよそ5球スーパ以上、高1中2以下になるはずなので少々不満を感じそうです。

もしも暫くのあいだシャックで実戦的に使いたいのでしたらI-F2段が良いでしょう。 コンバータ部にも変換ゲインはありますから丸々一段分のゲインが不足する訳ではありません。 IFTにもゲインが得られ易いものを使うと言った配慮を行なえばかなりカバーできます。1段少なくして多少なりとも簡略に済ますか、それとも安心を取るのかここは思案どころ。

【部品を吟味:IFT】

7メガ帯くらいまでなら高1中2形式でも十分な実用性があるでしょう。 しかしラジオの延長のようであまり面白くありません。(笑) 上記(B)のダブルスーパで行きたいと思います。

球数を減らすと性能が下がるのでホントを言えばI-Fは2段がいいです。その場合IFTはT-11かT-21が良いでしょうね。 メカフィルも良いのですが通過Lossが大きくて電池管1本分のゲインは確実に損します。 無理は承知でこの1段用のIFTを使ったダブルスーパを考えたいと思います。

写真のTRIO T-6 IFTは昔買ったものです。受信機の計画変更のためお蔵入りになってそのまま永い年月が過ぎました。 最近テストしたところ大丈夫そうですから使ってやりたいと思います。 いちおう選択度重視のIFTですがラジオ放送に対しての重視を意味しますからHAMバンドでは選択度が不足なのは当然です。耳フィルタで頑張りましょう。(爆)

【1段用IFT:TRIO T-6】

IFT T-6は1段増幅用なのでハイ・インピーダンスの設計になっています。ただしgm =2m℧程度の球、例えば6BD6や6D6が想定です。検波は6AV6あるいは6Z-DH3Aの2極管検波を想定している筈です。IFT-Bのインピーダンス50kΩはそれが前提です。

電池管:1AJ4/DF96あるいは1T4(-SF)を使うとgmはせいぜい1m℧ですからゲイン半減です。 検波回路の負荷インピーダンスをなるべく高くとって所定の負荷インピーダンスよりも高くなるような使い方を工夫する必要があるでしょう。選択度も良くなる方向なので悪くないはずです。

図右下の特性曲線に鉛筆書きの選択度が書いてありますが、これは私が東光の簡易メカフィル:MFH-40Kの特性をプロットしたものです。T-6は高選択度型とは言っても簡易メカフィルにさえも負けるくらいですから碌にキレないのです。ラジオ用ですからねえ(爆)

☆

IFT以外のコイルも必要でTRIOのSシリーズコイルで言えばSE-RF付きがあれば使えそうです。 残念ですが持ってませんし手にも入りませんので何かのボビンに巻いて自製するしかありません。 200〜300kHz幅をカバーすれば良いので難しくはありませんが、周波数安定度を確保する必要からイイカゲンなボビンに巻くと失敗するでしょう。手持ちから検討する必要があって素材のチョイスが肝心です。

【部品を吟味:ギヤ付バリコン】

コリンズタイプですから第1-IFは周波数可変です。簡単に言えば1.88〜2.08MHzのシングルスーパを作るのと等価です。(実際には250kHzカバーを予定) バリコンを使って局発を可変し第2コンバータの局発と段間同調回路をトラッキングさせます。 この設計は既に済んでいます。

左写真Bのバリコンを実測したところ、FM用のセクション(3連分ある)の実質的な可変容量は18pFありました。 設計してみるとあまり無理のない定数で可変同調回路が実現できました。 1:3の減速ギヤが付いているので1回転半で周波数範囲をカバーすることになります。

ダイヤル・ノブ直結でもなんとか実用可能かも知れませんが、かなり同調はシビアになるでしょう。更に1:3のボールドライブ等で減速するのが良さそうですね。 このバリコンを使うと右回転で周波数が下がるダイヤルになってしまいますがこれは止むを得ません。折り返して裏返るという手もありますけれど・・・。

☆

ダイヤル機構はもう少し考える必要もありそうですが取り敢えずこれ以上思いつきませんのでここまでにしておきます。 モノバンドで考えていますのでバンド切り替えのスイッチは不要です。コイルは切り替えず2〜3バンドカバーなら可能でしょう。 他に必要そうな部品もありますが何とかなると思っています。 プリセレクタのバリコンは電気的に見てポリバリでも大丈夫です。ただし構造からポリバリでは発振が恐ければ上記のエア・バリコンと同じものを使う手もあります。AMセクションを使うとカバー範囲が広く取れます。

シンプルな路線で行きますので手持ち部品の工夫・流用で何とかしたいものです。

☆ ☆

【1AB6/DK96のプロダクト検波】

前回ネタ(←リンク)の続きとして同じ5グリッド管の1AB6/DK96でもプロダクト検波器を試作しました。

1R5-SFの手持ち本数があれば1AB6/DK96での試作は不要でした。 あいにく1本しかなかったので回路設計の自由度をアップする意味で1AB6/DK96でも追試してデータを採っておきました。

よく似た球ではありますが使い方は異なっています。刺し替えただけでは動作しません。一旦解体して再組み立てしています。写真は試行途中の様子なので部品リードが長いままだったり配置も最適化されていません。

おなじセラロックを使って試作していますが、最適な回路定数は微妙に異なっており試作して確認する意味がありました。 最適化した上で得られる性能には大差はないようですから、機能ブロックとして置き換えは可能でしょう。

フィラメント電流:If=50mAの1R5を使っても良いのですが、少しでも省エネに作りたいので1AB6/DK96でも試しておきました。 1AB6/DK96でプロダクト検波を試した人なんて世界中にほとんどいないでしょうね。 ここだけの話し、けっこう使えます。w

【1AB6/DK96のプロダクト検波回路】

(図面:Ver. 1.0.1 UP 20250504)

1AB6/DK96が1R5-SFと大きく異なるのは第4グリッドの扱いです。 1R5(-SF)の第2・第4グリッドは内部で結ばれてからピンに引き出されています。従って分離はできません。

1AB6/DK96ではそれぞれ独立です。 第2グリッドが発振管のプレートに相当します。第4グリッドは五極管のスクリーン・グリッド相当で純粋に電子加速用のグリッドであり加える電圧によって特性は大きく変わります。 電圧を高く掛ける方がIpが大きくなりgm(gc)もアップするようです。

ただし電圧には制限があります。Ep=85Vで使うときは第4グリッドの電圧を60Vに抑えて使います。

この実験回路の詳しいデータを必要とする人はまずおられないでしょう。今回は省略します。 まったく同一と言うわけではありませんが1R5(-SF)のプロダクト検波器と似たものと思って間違いではありません。もし必要ならあらためて前回Blog(←リンク)の参照を。

☆

要素実験は済んできたので、そろそろ最終的な着地点を考えないといけません。事前のテストが必要な項目があれば順次進めて行きましょう。 モノバンドのコリンズタイプ受信機を構想して更に考えたいと思います。次回もHAM用受信機に向けた検討を続けます。具体化してだんだん面白くなってきましたかね?(笑) ではまた。 de JA9TTT/1

*何かご質問とかご要望などあったらコメント欄でお願いします。

→私で可能な範囲で対応いたします。

(つづく)←リンクnm

【乾電池で働く真空管で通信型受信機を創る・バックナンバー】(リンク集)

この特集では主に欧州系の省エネ型ラジオ用電池管を使って実戦的な通信型受信機の製作を目指します。全7球で省エネ・高性能な管球式ダブル・スーパー受信機にまとめます。

第1回:(初回)欧州系コンバータ管:1AB6/DK96で周波数変換回路を試す→ここ

第2回:欧州系バリミュー管:1AJ4/DF96でI-Fアンプを試す・含1T4-SF→ここ

第3回:日本独自の省エネコンバータ管:1R5-SFで周波数変換回路を試す→ここ

第4回:オーディオ・アンプ用複合電池管:1D8GT(豪州製)の紹介→ここ

第5回:複合電池管:1D8GTでまな板スタイルのオーディオ・アンプを作る→ここ

第6回:省エネコンバータ管:1R5-SFでプロダクト検波を詳細に検討→ここ

第7回:電池管で作る高性能受信機を構想してみる・含1AB6/Dk96のプロ検→いまここ

第8回:欧州系コンバータ管:1AB6/DK96でクリスタル・コンバータを試す→ここ

第9回:ペンタ・グリッド管:1AB6/DK96で第2周波数変換を試す(その1)→ここ

第10回:ペンタ・グリッド管:1AB6/DK96で第2周波数変換を試す(その2)→ここ

第11回:(最終回)I-FアンプとマーカOSCの兼用回路と受信機まとめ→ここ

12 件のコメント:

加藤さん、おはようございます。

4月末にもなるとさすがに昼間は汗ばむぐらいの暖かさになりましたね。

話題の万博もGWで平日なのに入場はかなりの混雑なのだとか。

6球ダブルスーパー通信型受信機、バーニヤダイヤルとか科学教材社のキットに憧れた年代には刺さりますね(笑

ダイヤルを右に回すと周波数が下がるのは昔の八重洲みたいですし、Sメーターを付けていただけるともっとワクワクするかも(爆

電池管はともかくIFTなどのパーツは何とかなるので今後の展開を楽しみにしています。

R-4Bのブルーのダイヤルかっこいいですね。僕のR4-Cはブルーが抜けてしまっているのでなんとかしたいところです。Hi

JE6LVE/JP3AEL 高橋さん、おはようございます。 大阪万博もGWでずいぶん賑わってきたみたいですね。hi

さっそくのコメント有難うございます。

> 科学教材社のキットに憧れた年代には刺さりますね(笑

わかります、わかります。(笑) 教材社キットって毎月雑誌で目にしていたので作ったことはなくても馴染みがあります。 関連記事も多かったですね。

> 昔の八重洲みたいですし、Sメーターを付けて・・・

そうでしたね。 八重洲のダイヤルになれるとトリオが使いにくかったです。(八重洲党でしたので・爆)

Sメータは思案しているところです。 凝った回路にすると球が増えるので高感度メータで検波電流を読む形式が良いかと思ってます。 カソードはないので電圧を読めないし・・・球も増やしたくないんです。w

> IFTなどのパーツは何とかなるので・・・

IFT、コイルパック、バリコンが球式受信機の3大入手難部品だと思うのですが大丈夫ですか?(笑) 真空管は意外に何とでもなりますよね。

> 僕のR4-Cはブルーが抜けてしまって・・・

R4Cをお持ちですか! FBですね。 4Bと似てはいても別物です。hi hi

青色の豆電球か青LEDで何とかなりませんかね?? 青ヌケ対策。

こういう検討は楽しいですよね。昔、自作した高1中2の改良案として、FM-AM用バリコンの FM 側+固定コンデンサへ切り替えてバンドスプレッドしようかと考えていました。20 pF 程度の変化では今の 3.5 MHz 帯をカバーできませんが。

私が今夢想しているのは、主ダイヤルの周波数カウンタを切り替えて自励発振式の BFO の周波数を表示(チェック)することです。そうすれば、456.5 kHz や 453.5 kHz の水晶が要りません。

もしくは、よくある 4.194304 MHz の水晶を9188分周して 456.5 kHz、9249分周して 453.5 kHz ができそうです。そのままではパルスの幅が狭すぎそうですが。

exJR2PDC 加藤さん、こんにちは。 曇天ですが暖かい北関東です。

いつもコメント有難うございます。

> FM 側+固定コンデンサへ切り替えてバンドスプレッド・・・

確かに3.5MHz〜4.00MHzをカバーする設計は無理そうですね。 メインの80kHzだけのカバーなら楽々ですけれど・・・。

> 主ダイヤルの周波数カウンタを切り替えて・・・

これですが、解決済みです。 以前頒布していたマイコン式ラジオカウンタではBFOをONするとそれを読んで周波数補正するとともにBFO周波数の表示もしていました。 局発とBFOの両方から信号を引き出してやります。BFOがOFFなら固定の455kHzを引き算して周波数表示します。9R59Dに付加していました。一般的なスーパにも使えます。

ただし今回はマイコン系は使いたくないので予定してません。

ラジオカウンタは最近になって新たに希望者がおられたので再頒布したところでした。(笑) リンクは下記です。ご参考まで。

https://ja9ttt.blogspot.com/2009/03/hamtest.html

> そのままではパルスの幅が狭すぎそうですが。

分周式面白いですね。 Duty=50%の維持は難しそうですが、ワンショットでパルス長を伸ばしてやればいいかも知れませんね。hi hi

> 4.194304 MHz の水晶を・・・

456.5kHzや453.5kHzを得るのは無理そうですね。hi hi

456.5Hzや453.5Hzになってしまいませんか??

PLLで1000倍すれば可能でしょう・・・

ご指摘の通りです。最小公倍数を求めるときに間違えました。

ラジオカウンタはダイオードの接続によって足し算・引き算が自由にできる TC5070P をたくさん仕入れてありますので、作るときにはそれを使うことにします。1台作ってから、すでに17年も経ちました。

> TC5070P をたくさん仕入れてあります・・・

お手持ちを活用されるのが宜しいですね。

*デバイスがないので検証できませんから単なる可能性の話になりますけれど・・・。w

TC5070Pのプリセット入力部にBFOの周波数をダイナミックにセットしてやれば、自動追従式ラジオカウンタができそうです。 まあ、別途4桁のBFOカウンタが要るのですけれど。 BFOのデータはANDゲートでバスに乗せればOK。

ゲートタイムコントロールを上手にやれば旨く行くでしょう。(たぶん・笑)

以上、思いつきです。hi hi

SSBを受信するときは -455kHz をセットして局発の周波数を引くのではなく、453.5kHz や 456.5kHz を差し引くということでしょうか?

別途4桁くらいのカウンタ回路を設けておいて、そのカウンタでBFOの周波数も同時にカウントします。(10Hzまで読むなら5桁分)

そのBFO用カウンタのカウントした結果(アウトプット)をTC5070Pのプリセット端子に与えます。 タイミングをはかってBCD値で与えれば良いはず。

そのようにすれば、BFOが可変周波数型であっても常に正しい受信周波数が得られるはずです。(USBやLSBの場合。CWの時はビートの音程の分だけ±誤差になります)

AMの時はBFOをオフするので、そのときは固定した数値、たとえば「455.0」をプリセットするよう切り替えれば良いのではないでしょうか?

TTLなりC-MOSの論理回路だけで構成できますが、作るのはちょっと面倒臭いかもしれません。 TC5070Pの機能を活かせるとは思いますけれども・・。

具体的に検討すると何か問題が出るかもしれません。 5070Pは持ってませんのでアイディアのみだと思ってください。 すみません。(冷汗)

そういうアイデアですか。なるほど。

コメントを投稿