【それってトライバンダー!】

Introduction:

I'm using a handmade mobile antenna that works on the 14 MHz and 18 MHz duo bands.

It works well, but the other day I had a brainwave. I thought that if I shortened the radiant element on top of the antenna, I could use it on 21 MHz.

I quickly tested it and it worked really well.

I had an antenna for a new band without having to do any complicated work.

Yes, the antenna went from dual-band to tri-band ! (2024.12.31 de JA9TTT/1 Takahiro Kato)

【14,18MHzデュオバンドが・・】

はじめステンレス製のエレメントを使ったお陰で使いモノにならず、泥縄式に何とか完成させたデュオ・バンド・アンテナをさらに拡張する話です。

このアンテナは最初から2バンド用(デュオ・バンド用)を目指したものでした。 先端部は一本物のステンレス製ロッドを使いましたから伸縮はできません。 バンドの切り替えは中央部分の「ローディング・コイル」にあるタップの選択で行ないます。 共振周波数の微調整も不可欠なので、スライド式小型容量冠を使って行なう方式を採用したのです。

きちんと共振できたので考え方そのものは悪くなかったと思うのですが、ステンレス材を使った上部エレメントがローディング・コイルに干渉して損失が発生したのです。その結果、輻射効率が相当悪くなってしまったのでした。

このあたりの顛末は以前のBlog(←リンク)を参照してもらうとして、結果として上部エレメントをロッド・アンテナ(テレスコーピック・アンテナ)・・・真鍮でできています・・・に交換して旨く完成させたわけです。

出来上がってから何回か使っているうちに「ひょっとしたら他のバンドも行けるのでは?」と思うようになりました。 上部エレメントが伸縮可能な形式になったからです。 縮めたらもう一つ上のバンドに共振できるかも?? 思いはじめてから少々時間は過ぎたのですが、いよいよ試すことにしました。

☆

HF帯モバイル・アンテナの話です。 たぶんここをご覧の99%のHAMには関係ないでしょうね。 それでもいつの機会にか・・・来年でしょうか?(笑)・・・そんなモバイル運用を計画されるかもしれません。 ちょっとだけ興味があったら大晦日の行事を済ませてから日本酒でも一杯やりながら楽しくご覧を。 もちろんワイン、酎ハイとかビールもオススメです。 大晦日がまだ忙しかったら新春の暇つぶしにでもされてください。(笑)

【トライバンダ・寸法図】

さっそく実験結果ですが、これがなかなか「うまく行きました!」

オリジナルのデュオ・バンド状態の寸法図と、21MHzに変身させるための寸法図を掲載しておきます。

完全に同じような部材が準備できるとも思えませんからあくまでも参考程度かも知れません。 しかしだいたいこのような寸法形状で製作すれば14MHz、18MHz、21MHzにオンジエアできます。 部材は多少違っても類似サイズで旨く行くはずです。

ローディング・コイルより下の部分は「一本釣り用グラスファイバ・ロッド」を切った細い先端部に同軸ケーブル:10D-2Vをむいた網線を被せています。 さらに銅の網線がサビるのを防ぐ目的で上から自己融着テープを巻いてあります。

ローディング・コイルが上下輻射エレメントの中間に入るセンタ・ローディング形式です。 コイル部は次項で説明します。

コイルより上の先端部は6段式のロッド・アンテナで伸ばした全長は1,015mm(ネジ部含む)、収縮時の長さは203mmです。元部分の太さは7mmあります。平均的な太さはφ6mm程度でしょう。

14MHzと18MHzでは先端の1段分を完全に縮めた(挿入した)5段分の状態で使います。 さらに先端から2段目は完全には伸ばさす、3段目との間を20mmくらい伸縮させて共振周波数の微調整に使います。 なお、このアンテナではキャパシティ・ハットは設けませんでした。 14MHzと18MHzの長さは5段分マイナス「ちょっと」と言う訳です。

上部輻射エレメントの長さを5段分のままにして長さをあまり変えず、コイルにタップを追加して21MHzに共振させる方法もあります。 おそらく、その方が幾らか輻射効率は良くなるでしょう。 しかし改めてタップの位置を見つける作業が必要になります。 これはけっこう面倒で時間も掛かるので腰が重かったというのもデュオ・バンドどまりでオシマイにしていた理由です。

今回、コイルのタップは18MHz用そのままで21MHzにうまく共振できることが「発見」できたのは大成果でしたね。(笑)

21MHzで使うためには:コイルより上のロッド・アンテナ・全6段のうち先端の3段分を縮めてしまい残り3段分の長さで使います。 それだけですとやや共振周波数が高くなりすぎたので、更に先端部を〜20mmくらい伸ばして共振周波数の微調整に用いました。(左図参照) 21MHzでは3段分プラス「ちょっと」と言うことです。

全長で300mm短くなりますが、こうした構造のアンテナで輻射に最も寄与するのはコイルより下部であり、ここはずべて同じなのでアンテナの効率はそれほど低下しないはずです。

【ローディング・コイル】

既出かもしれませんがローディング・コイルの部分です。

ローディング・コイルはエヤーダックス・コイル:401016を25回分カットして使っています。 実際にコイルとして働いているのは、18MHzで12.5回分、14MHzで19.5回分です。 なお、21MHzは18MHzと同じ巻き数のまま使います。従って12.5回巻きということになります。

エヤーダックスは既にいにしえの部品です。 太さφ1.0mmの錫メッキ線を直径40mmのボビンにピッチ1.6mmで巻けば同等品が作れます。 錫メッキ線は4mくらい用意すれば良いでしょう。 ボビン(巻枠)としては塩ビ管などが考えられます。

必要なインダクタンスは、いずれも概略値ですが14MHzが12.7μH、18MHzは6.7μHです。 それぞれのバンド用にタップを引き出しますが、実際には共振周波数を測定しながら加減する必要があります。 なお21MHzは上部エレメントの長さを縮める形式なので18MHzと同じインダクタンス:6.7μHのまま使います。 コイルが良くないと・・・Qが低いと・・・効率が上がりません。良いコイルこそ良く飛ぶアンテナの秘訣です。

コイルのサポート方法ですが、ケースの蓋(フタ)の部分に固定用の穴加工を行なったあと接着剤で止めています。

コイルのケースは200mLのサンプル容器というもので、フタの部分(白)の中央にきつめの穴を開けて下部エレメントのグラスファイバ・ロッドへ圧入されています。 これだけだと回ってしまうので更に接着剤で固定します。 なお、容器はフタの部分が下になるよう上下逆にして使っています

ケースの胴体部分(透明)はスチロール樹脂製で、回して白いフタの部分からフリーに取り外せるようになっています。 これはコイルのタップを替える都合からです。 従って隙間があって防滴・防水構造は難しいので雨天での使用は考えていません。 フタとのネジ部分からも雨水が侵入しそうなので晴天用アンテナと考えています。

【マウントしてテスト!】

車体左後方のアンテナ基台にマウントしています。これで21MHzの状態です。 磁石アース板(←リンク)は2枚付けています。

手前の144MHz/430MHzのアンテナよりも短そうに見えますが、実際はやや長くなっています。 全長は1,120mm前後になります。(21MHzのとき)

21.074MHzの1/4波長は3,380mm(波長短縮率0.95を考慮済み)なので、67%短縮された・・・要するに33%分の長さに短縮されたホイップアンテナとなります。 フル・サイズ・ホイップアンテナの三分の一の長さしかありませんから、アンテナとしての輻射効率はだいぶ落ちてしまいます。

ただし14MHzや18MHzより波長も短くなってくるので両バンドと同じようなものではないでしょうか。ηa=20〜25%ほどか?

【SWRも下がってOK!】

nanoVNAで共振周波数とSWR特性を確認しています。 ボトムでSWR=1.13を示しているのでまずまず良好です。

今回行なった実際の実験手順としては逆でして、エレメントを徐々に縮めながらnanoVNAを駆使して共振周波数を探す・・・と言った作業を繰り返しました。 その作業の最終結果を纏めたのが上に示した寸法図です。

このアンテナは移動地に着くまで全体を縮めた状態で持ち運んでいます。次回の運用では図面のサイズから始めて先端を微調整しジャストに共振させてから使います。数回の移動運用に使用しましたがこの方法で問題ありませんでした。nanoVNAは持ち運んでいます。

18MHz(18.100MHz)と比べて全長で約300mmの違いですから、だいぶ縮めることで21MHz(21.074MHz)に調整できたわけです。 さらに縮めて24MHzにもチャレンジすべきだったかも・・・。w (さらに300mmほど縮めれば何とか24MHzバンドに入りそう?)

【PSKRで飛びを見る】

これは私自身が目標にしていることなのですが、送信に使うアンテナは飛ばなくては価値がないと思っています。いくら良く聞こえても飛びが悪かったらHAMの交信には使えないからです。 もちろん個人的な目標にすぎませんが・・・。

飛び具合が自分で作ったアンテナの評価基準です。 21MHzにうまく共振したからと言って使い物になるか否かはまた別でしょう。 さっそく近所の公園へ出かけてPOTAを試みました。

市内の総合運動公園からオンジエアです。ここは上武県立自然公園(JP-1150)に含まれています。やや高台なので無線には向いたロケーションのように感じます。 HF帯は電離層反射なので上空が良く開けた場所ならどこでも大丈夫だと思いますが・・・。 もちろんアンテナは写真のもので、送信パワーは50W、モードはFT-8でオンジエア開始です。

写真は帰宅後にPSKRで飛び具合を確認している様子です。 日照のあるエリアによく飛んでいるのがわかります。 21MHzでの初POTAでしたが、JA局と交信するのに苦労しました。国内のような近距離はだいぶスキップするのです。 このアンテナの基本的な特性は接地型と同じで垂直偏波です。従って思っているより打ち上げ角は低いのかも知れません。 車載ホイップは指向性が出ることが知られています。当局の車載状況ではクルマの右前方向に弱い指向性が現れるはずです。

JA局のみ相手にしていては、このままだと10交信に届かずアクティベーション失敗になりそうだったので画面に見えてくるCQ局を次々に呼んで交信局数を稼ぎました。w

中には当局のCQに応答してくるDX局(イタリア局、インドネシア局、ウクライナ局)もあって流石にここはDX Bandであることが実感できました。 結局、約50分間の運用で16局ほど交信できました。うち4局だけがJAです。hi hi

JA局のほかBG5、BG7、BI4など中国局が複数と、IW4、OH6、EA5、3W9、YC7、CX6、UX8、UG0など、DX局がずっと多くなりました。 中国やオセアニアのほか南米やヨーロッパへもかなり飛んでびっくりです。 帰宅後にPSKRを確認してなるほどと思ったしだい。 いまは太陽黒点数(SSN)のピークでHF帯ハイバンドのコンディションはかなり良好なのです。

コンディションに大いに助けられた成果でしょうが、まずまず飛んでくれそうな21MHz用アンテナが手に入りました。合格と言えるでしょう。 これで7MHzから21MHzまで車載から5つのHF帯HAMバンドにオンジエアできるようになりました。 思い立ったら何でも試してみるものです。

☆

自宅から無線が楽しめないとお嘆きならRigと移動用ANTを持ってお出掛けされてはいかが? ロケーション良好な移動先からDXだって狙えるでしょう。 アンテナ製作に自信がないのでしたらFBな移動用ANTが頒布されています。 友人のJA6IRK/1岩永OM(←Webショップへリンク)の頒布品はお勧めの一つです。 改良を重ね良いアンテナを目指しておられます。 次回頒布のチャンスを狙ってぜひ手に入れてみてはいかが? これでアナタもPOTAデビューできるかも。(笑)

【私のPOTAまとめ】

このBlogは21MHzのアンテナがテーマですが、モバイルからの運用を目的にしたものです。 POTAって初耳ならこちらの→リンクをどうぞ。

一年とちょっと前の2023年11月末に初めてテスト運用を行ないました。 何も目標がないとメリハリがなくなってしまうので、新規の公園30ヶ所での移動運用を当面の目標にしました。 幸い、今年;2024年11月には30ヶ所目のACTに成功しました。

POTA活動はアクティベータがメインなので公園移動局どうしの交信:パーク・ツゥー・パーク(P2P)も楽しみの一つです。こちらも今月12月には50交信に届きました。

たまたま暇ができたらふらっと出かけてみなさんにお相手いただくと言ったスタイルでやってます。たかが遊びですから「無理はしない」が大原則です。たしか、POTAのサイトにも真っ先にそんなことが書いてありましたね。 それでも公園から1,000交信をだいぶ超えました。 いつもコールいただき有難うございます!

2025年はぼちぼち足を伸ばして新規の公園50ヶ所を目指してPOTA活したいと思ってます。 運用実績のないV/UHF帯50MHz〜1200MHzでPOTAも新テーマです。 スローペースですが聞こえてましたら宜しく!

参考:災害発生など非常時に備えた車載AC電源の活用実績も積めたと思っています。

☆

2024年はモバイル・アンテナの話からスタートしました。 色々アンテナ製作を試してそれを活かしたPOTAを楽しむことができました。 Blogの方ではアンテナの話に続きジャンクな五極管にスポットして実験を楽しみました。 こちらは少々停滞気味ですがこの先も続く予定です。 さらにAudio関連ではBGMの低音改善とスピーカ修理も楽しめました。 そして今年最後のBlogは再びアンテナの話題に戻って締めくくりができたと思っています。 2024年よさようなら。 良いお年を! ではまた。 de JA9TTT/1

(おわり)nm

2024年12月31日火曜日

2024年12月15日日曜日

【Audio】Repair the FE-103Σ Speaker System.

【FE-103Σスピーカ・システムの修理】

Introduction:

I use speakers from a Japanese manufacturer called FOSTEX. Its loudspeakers were quite old and the adhesion between the cone and the edge had deteriorated.

I like these loudspeakers because they have a good sound. I decided to repair it and use it.

I use a rubber-based adhesive for repairs. The loudspeaker was repaired well and I can enjoy the same good sound as before.(2024.12.15 de JA9TTT/1 Takahiro Kato)

【FE-103Σスピーカ・システム】

もういちどスピーカを修理する話です。 何か目新しいことがあるかも知れません。

グレーの箱・・・エンクロージャと言うのは一時期流行ったように思います。 たしかJBLのスタジオ・モニタ・シリーズがそんな色でした。でもコレはそう言った高級なもんじゃあ、ありません。w

このスピーカ・システムはフォスター電機・・・いまのFOSTEXのスピーカ・ユニットをつかったものです。但し、エンクロージャは近所のホムセンで売られていた「いい加減なサイズ」のものを使っています。 内容積はだいたい3L弱と言う小さな箱です。

友人のお薦めで手に入れたスピーカ・ユニット:FE-103Σをとりあえず鳴らしてみるための箱でした。 やや小さくて最適とは言えないサイズでしたが案外悪くなかったんですよね、これが。

ずいぶん古いものです。 一時はベッドサイド・オーディオとして使っていた時期もありましたが、その後は仕舞い込んだまま年月だけが過ぎてしまいました。 いまどきお勧めするようなものではありませんが、実験用のスピーカとして復活させるつもりです。 そうです、シンプルな手作りオーディオ・アンプのお相手に使うつもりなんですが・・・。

残念ながら経年劣化が見られました。ずいぶん長い年数が過ぎちゃいましたからねえ・・・やはり簡単な修理が必要でした。

☆

単なる備忘用の修理記録です。 見て何か役立つとも思えませんが・・・。 師走の貴重なお時間を費やすに値するほどの中身はありませんから、忙しかったら眺めるのはやめといた方が良いです。

【FE-103Σはどんなスピーカか?】

FE-103Σというユニットはどんなものだったのでしょう。

付いてきたデータシートが行方不明になっていてオリジナルのデータは探せませんでした。

ネットのサーチで得られた情報など編集してとりあえず説明用のデータを作っています。

口径わずか100mmのフルレンジ・スピーカです。 私が使ったものは8Ωのユニットです。 測定法によっても変わりますが規格上の最低共振周波数:f0は85Hzくらいです。 フルレンジなので高域までf特は伸びています。 おおよそ可聴域をカバーします。

FE-103には2つあって、オリジナルの無印とΣタイプがありました。 たしかΣタイプは発売から10周年(?)だったかの記念モデルとして限定販売されたのが始まりです。 友人の薦めでその限定品をゲットした思い出があります。 お値段はちょっと高くなるものの、意外に人気があったのか、いつしか標準品に出世したようでした。 限定品だったころは化粧箱がなかったらしく白箱に入っていて品番がゴム印で押してありました。

Σ(シグマ)タイプはノーマル品と何が違うのかと言えば、ダブル・マグネットになった部分です。 フェライト・マグネットを2枚がさねに使って磁気回路を強化したのがΣタイプでした。 フォスターのこのシリーズはフェライト・マグネットを使った近代的なユニットで、ハイ・コンプライアンスが特徴でした。

もともと音響効率は悪くないユニットですが、ボイスコイル部・ギャップの磁束密度が高くなるため1〜2dBくらい効率アップします。 小出力アンプにとって高効率は有難いことです。 ダンピングも良くなるはずで締まった感じが強くなるでしょう。 まあ、この辺はドライブ側アンプのDF値にも左右されますが・・・。

周波数特性ですが、類似後継品のデータを参考に示しています。 同じ10cmのスピーカなので傾向を見るには役立つでしょう。 左側はJIS標準箱(B)に付けた場合の音圧・周波数特性です。 JIS標準箱(B)というのは小型版のスピーカ用でそれでも約450Lもある大きな箱です。 したがって無限大バッフル板に近い素のままのユニットの特徴が得られやすいでしょう。 特性を見ると150Hzあたりから下の周波数はダラ下がりになっています。 実際に明るくて軽快な音で鳴りますが低域が伸びた感じがしないのは小径ユニットゆえ仕方ありません。

右のグラフはバスレフ型のエンクロージャ(箱)に入れた特性です。 バスレフのポートは50Hzあたりに設計してあるようです。 音圧周波数特性もそれだけ低い方へ伸びているのがわかります。 指定のバスレフ箱は容積6Lでバスレフのポートはφ50mmでL=60mmくらいのものです。

☆

私が使った「いい加減なハコ」は容積が3L弱しかありません。 またバスレフ・ポートも単なる角穴があるだけで効果はあまりなさそうなものです。(笑)

実際に鳴らしてみますと120Hzくらいから下があまり出ないような特性でした。 箱に入った状態における最低共振周波数:f0を実測すると180Hzくらいでしたので、まあ妥当と言える音圧特性でした。バスレフ・ポートの共振も観測されませんでした。 したがって低域は期待できませんからサブ・ウーファに任せて中音域以上を受け持つのが適当ですね。

【やはりフリーエッジが・・】

年月が経過したスピーカ・ユニットのフリーエッジが劣化したり剥がれてくるのはもはや常識なのかも知れません。

ご多聞に洩れず、このユニットのエッジも剥がれ始めていました。 写真のようにエッジとコーン紙の間に隙間ができていました。 ただし完全に剥がれるまでは至っておらず、かろうじて繋がっている状態です。 しかし時間の問題で脱落するでしょうね。

エッジは布地を成形して樹脂を含浸した構造のようです。 前回のSW-P100(←リンク)のユニットのようにグズグズに崩壊する状態ではありません。 意外にしっかりしていて交換の必要はないように感じました。

ただし塗ってあった制振剤はコーン紙の方へ拡散したようです。 コーン紙の周辺部分に滲みが見られました。 完全に接着できたら後ほど再塗布が必要になるかも知れません。 エッジの柔軟性も損なわれてきたように感じますし・・・

【接着用・当てモノを作る】

エッジとコーン紙を押さえて上手に接着できるよう、「当てモノ」を作ってみました。

単に薄手の段ボールを切り抜いて2枚重ねに貼っただけの円盤です。(笑)

ちょうど良いサイズのビンの蓋のように円形の板があれば良かったのですが見つかりません。

たった一回限りのお役目ですが作って使うことにしました。 コーン紙部分の接着用なので、あまり重さは加えませんから段ボール製で十分でしょう。

【程々の重石を掛けておく】

前回のスピーカ修理では5kgもあるような重石をのせて接着しました。

あれはガスケット部の接着でしたが、今回はコーン紙側です。 それほどの力は掛けられません。せいぜい数100gでしょう。

上で作った「当てモノ」をラップに包んで載せました。 そのままでは溢れた接着剤がついて取れなくなる可能性があります。 ラップを巻いておけば大丈夫でしょう。

数100gではなんとなく心もとない気もしましたが接着はうまくできました。

【FE-103Σ:エッジ修理完了】

すこし接着剤がはみ出ていますが支障はないでしょう。まあまあだと思います。

接着剤は前回同様にボンドGクリヤーを使っています。 紙と布の接着ですので接着剤に含まれる溶剤の影響もないようでした。

エッジそのものの強度は問題ないようです。 交換する必要は感じられません。

問題があるとすれば、経年変化で柔軟性が損なわれている可能性です。 カチカチのエッジではコーンの動きが制限されます。 その結果、最低共振周波数:f0が上昇してしまい低域が伸びなくなっている可能性はあるでしょう。

ネット上でエッジの柔軟化を試みる例を見ますが、リスクは高いように思います。 まあ、廃棄寸前のような古いスピーカですから試してみるというのもアリでしょうね。 そのうち気が向いたらやってみたいと思っています。

【バスレフだが・・・】

見たところはバスレフ形式の箱です。 ポートはこんな感じです。

単に穴を開けてあるだけですから、共振周波数は相当高いはずです。 低域を伸ばすという効果はほとんどないでしょうね。(笑)

箱の容積が小さすぎるのでポートをチューンしてもあまり意味はないかも知れません。 この10cmスピーカを本当に活かしたいと思うのなら、やはりメーカ指定のバスレフ箱に入れるのが間違いないでしょう。

「バスレフはどうも・・・」というのでしたら、十分な容積を持った密閉箱が良いはずです。 そう思ったならスピーカ・ユニットも新しいものに交代した方が良いですね。 ここでは修理は問題ないようなのでそのまま様子を見ることにしました。

【スピーカ・ケーブル】

使ってみたスピーカ・ケーブルの話です。 この話を始めると厄介なことになるかも知れません。 まったくの電気の素人でも交換して手軽に遊べますから。 それを当て込んで高額な「高級品」が売られています。(笑)

それほどこだわっている訳ではないので程々のものにしました。 写真は通販で購入したスピーカ・ケーブルです。 銅線の径はφ1.3mmでAWG16相当のケーブルです。 以前使っていた時のケーブルも残っていましたが長さが不足するので交換しました。

このところ銅製品が値上がりしていて、ケーブル類も高くなっています。 このケーブルは約1300円でした。長さは15m少々あります。 極上品とは思えませんがごく普通に使える実用的で無難なスピーカ・ケーブルだと思います。 ACコードと同じようなものなので、あえてお薦めは致しません。

なお、スピーカ・ケーブルが大いに気になるのでしたら「太く短く」が基本です。 いくら良さそうなケーブルでも延々と長く引いたらダメです。後ろでとぐろを巻いているなんてもってのほか。 太い銅線にも電気抵抗はありますし配線間の静電容量(キャパシタンス)や配線長に起因するインダクタンス分も存在します。 アンプの出力端子からスピーカ・ユニットへ最短・直結するくらいの気持ちでできるだけ短かく配線するのが秘訣でしょうね。

例えば、ダンピング・ファクター:DFが「100」(但し8Ωのスピーカに対して)と言うアンプがあったとします。 これはごく普通に市販されているようなパワー・アンプです。 このアンプの出力インピーダンス:Zo=8/100(Ω)です。 要するにZo=0.08Ωと言う訳です。

いま、電線メーカーの資料によればAWG16サイズ、φ1.3mmの電線の電気抵抗は13Ω/km(20℃)くらいです。 スピーカ用として5mに切って使うと、往復で10mになります。従って、電気抵抗:R=13・(10/1000)=0.13(Ω)になる訳です。

どうでしょうか? せっかくDF=100と言うスピーカのドライブ能力に優れたアンプを使っていても、実質的なDFは約38に低下してしまいます。 DFはスピーカから見た信号源抵抗:Zoと負荷インピーダンスの比ですから。 Zo=0.08+0.13=0.21(Ω)なのでDF'=8/0.21=38.17・・・となるのですね。

φ1.3mmというのは結構太いスピーカ・ケーブルでしょう。 実際もっと細いケーブルを延々と伸ばしている例も多くて、実質的なDFが10だったと言ったようなケースもありえます。 これでは高性能なアンプの性能が十分に発揮できませんね。 音も変わってきます。 従って良いケーブル(低抵抗でロスの少ないもの)に交換したら「音が違った」という話もあながち嘘とも言えないわけです。

かつてK社がモノラル・パワーアンプを2台セットにして販売していたのを思い出します。 コンセプトはアンプとスピーカの最短接続にありました。 スピーカ・システムの近傍にそれぞれパワーアンプを置き、入力信号の方は600Ω系に統一してプリアンプ側からの配線を長く延ばすという発想だったと思います。 ある意味で理想的な構成でしょう。

要するにそのれくらいしないとアンプやスピーカシステムの性能がメーカーの意図どおりに発揮できないという意味でしょうね。 ケーブル云々の話をするくらいなら、まずはアンプをスピーカに寄せると言った方向の努力をするだけでもかなり効果的なのではありませんか。 もちろんこれは一私見に過ぎませんけれど。

(パワー・アンプを分散する方法は電源のON/OFFと言った基本的な機能の実現に課題がありましたが今ならワイヤレス・リモートで簡単に解決可能でしょう・・・ :-)

(参考:ごく稀にアンプのダンピング・ファクターを指定しているスピーカ・システムが存在します。それらは低いDF値を要求していて、その場合はオーバー・ダンピングにならぬよう低抵抗を直列に付加して調整すべきです。0.5〜1Ω付加で「快活な音」になることがあるのです。スピーカ・コーンは振動系なのでダンピング過剰は必ずしも好ましからず)

【サブ・ウーファの足】

はなしの脱線ついでなのですが、例のサブ・ウーファ(←リンク)に緩衝材の足を付けました。

床に直置きすると振動が伝わって旨くないため、ウレタン製の緩衝材を間に合わせに敷いていました。 ところが、サブ・ウーファの重量(約12kg)に負けて完全に潰れてしまいました。w

やはり何らかのクッション材は必要なのでホムセンで使えそうなモノを調達してきました。

断面が半円形のクッション材で焦げ茶色の発泡ゴム製(NBR)の部材です。幅50mm、厚み26mm、長さ400mmのもので、税別¥528ーでした。 それを切って長さ155mmのものを2つ作りました。 写真・右側にあるのは余った端材です。

強力型と称する両面粘着シートでサブ・ウーファ:SW-P100の底部・前後に貼り付けておきました。 今度は十分な圧縮強度があって潰れてしまうようなことはなさそうです。

ゴム色が移行することがあるそうなので淡色の床面に置く場合は何らかの敷物を挟んだ方が良いかもしれません。

ごく一般的な発泡ゴム製ですからそれほどの寿命はないかもしれません。 たぶん5年やそこらなら十分使えるでしょう。

緩衝材としての機能・性能は十分だと感じました。

【実験用スピーカ・システム配置】

整備が済んだFE-103Σのスピーカシステムを配置しました。

完全な実験用スピーカなのでケーブルは長めの4m長にしてあります。 実験卓にアンプを置いて試行的に鳴らすのに不自由のない程度に配線を延ばしておきました。

アンプの自作は計画途上なのでこれからですが、既存のシステムに入れて試験的に鳴らしてみました。 低域がやや欠ける周波数特性ではありますが、軽快で明るい音色は維持されていると感じます。 ちょっとしたアンプの実験が目的でしたらもう暫くは使えるでしょう。

☆

こんな古いスピーカ・システムを引っ張りだして修理なんかする意味はないと言われそうです。 良さそうな物をリサイクル・ショップで調達すれば安上がりで、場合によって性能の方も向上します。

捨てずに直すのは「できるだけ手持ちを活かして遊ぶ」というのが最近のコンセプトだからです。 費用の倹約はそれほど意図しませんがゴミ減の意味から方向性は間違っていないと思ってます。 もっとも、いずれ不燃ゴミになる運命なんですけれどね・・・。

☆

つまらないものの修理をお見せしてしまいました。捨てればゴミも直せば役立ちます。 とりあえずうまく行って、自作アンプのテスト環境もだんだん準備が進んできました。 今日のところはこれで一旦終わりにしましょう。 ではまた。 de JA9TTT/1

(おわり)fm

Introduction:

I use speakers from a Japanese manufacturer called FOSTEX. Its loudspeakers were quite old and the adhesion between the cone and the edge had deteriorated.

I like these loudspeakers because they have a good sound. I decided to repair it and use it.

I use a rubber-based adhesive for repairs. The loudspeaker was repaired well and I can enjoy the same good sound as before.(2024.12.15 de JA9TTT/1 Takahiro Kato)

【FE-103Σスピーカ・システム】

もういちどスピーカを修理する話です。 何か目新しいことがあるかも知れません。

グレーの箱・・・エンクロージャと言うのは一時期流行ったように思います。 たしかJBLのスタジオ・モニタ・シリーズがそんな色でした。でもコレはそう言った高級なもんじゃあ、ありません。w

このスピーカ・システムはフォスター電機・・・いまのFOSTEXのスピーカ・ユニットをつかったものです。但し、エンクロージャは近所のホムセンで売られていた「いい加減なサイズ」のものを使っています。 内容積はだいたい3L弱と言う小さな箱です。

友人のお薦めで手に入れたスピーカ・ユニット:FE-103Σをとりあえず鳴らしてみるための箱でした。 やや小さくて最適とは言えないサイズでしたが案外悪くなかったんですよね、これが。

ずいぶん古いものです。 一時はベッドサイド・オーディオとして使っていた時期もありましたが、その後は仕舞い込んだまま年月だけが過ぎてしまいました。 いまどきお勧めするようなものではありませんが、実験用のスピーカとして復活させるつもりです。 そうです、シンプルな手作りオーディオ・アンプのお相手に使うつもりなんですが・・・。

残念ながら経年劣化が見られました。ずいぶん長い年数が過ぎちゃいましたからねえ・・・やはり簡単な修理が必要でした。

☆

単なる備忘用の修理記録です。 見て何か役立つとも思えませんが・・・。 師走の貴重なお時間を費やすに値するほどの中身はありませんから、忙しかったら眺めるのはやめといた方が良いです。

【FE-103Σはどんなスピーカか?】

FE-103Σというユニットはどんなものだったのでしょう。

付いてきたデータシートが行方不明になっていてオリジナルのデータは探せませんでした。

ネットのサーチで得られた情報など編集してとりあえず説明用のデータを作っています。

口径わずか100mmのフルレンジ・スピーカです。 私が使ったものは8Ωのユニットです。 測定法によっても変わりますが規格上の最低共振周波数:f0は85Hzくらいです。 フルレンジなので高域までf特は伸びています。 おおよそ可聴域をカバーします。

FE-103には2つあって、オリジナルの無印とΣタイプがありました。 たしかΣタイプは発売から10周年(?)だったかの記念モデルとして限定販売されたのが始まりです。 友人の薦めでその限定品をゲットした思い出があります。 お値段はちょっと高くなるものの、意外に人気があったのか、いつしか標準品に出世したようでした。 限定品だったころは化粧箱がなかったらしく白箱に入っていて品番がゴム印で押してありました。

Σ(シグマ)タイプはノーマル品と何が違うのかと言えば、ダブル・マグネットになった部分です。 フェライト・マグネットを2枚がさねに使って磁気回路を強化したのがΣタイプでした。 フォスターのこのシリーズはフェライト・マグネットを使った近代的なユニットで、ハイ・コンプライアンスが特徴でした。

もともと音響効率は悪くないユニットですが、ボイスコイル部・ギャップの磁束密度が高くなるため1〜2dBくらい効率アップします。 小出力アンプにとって高効率は有難いことです。 ダンピングも良くなるはずで締まった感じが強くなるでしょう。 まあ、この辺はドライブ側アンプのDF値にも左右されますが・・・。

周波数特性ですが、類似後継品のデータを参考に示しています。 同じ10cmのスピーカなので傾向を見るには役立つでしょう。 左側はJIS標準箱(B)に付けた場合の音圧・周波数特性です。 JIS標準箱(B)というのは小型版のスピーカ用でそれでも約450Lもある大きな箱です。 したがって無限大バッフル板に近い素のままのユニットの特徴が得られやすいでしょう。 特性を見ると150Hzあたりから下の周波数はダラ下がりになっています。 実際に明るくて軽快な音で鳴りますが低域が伸びた感じがしないのは小径ユニットゆえ仕方ありません。

右のグラフはバスレフ型のエンクロージャ(箱)に入れた特性です。 バスレフのポートは50Hzあたりに設計してあるようです。 音圧周波数特性もそれだけ低い方へ伸びているのがわかります。 指定のバスレフ箱は容積6Lでバスレフのポートはφ50mmでL=60mmくらいのものです。

☆

私が使った「いい加減なハコ」は容積が3L弱しかありません。 またバスレフ・ポートも単なる角穴があるだけで効果はあまりなさそうなものです。(笑)

実際に鳴らしてみますと120Hzくらいから下があまり出ないような特性でした。 箱に入った状態における最低共振周波数:f0を実測すると180Hzくらいでしたので、まあ妥当と言える音圧特性でした。バスレフ・ポートの共振も観測されませんでした。 したがって低域は期待できませんからサブ・ウーファに任せて中音域以上を受け持つのが適当ですね。

【やはりフリーエッジが・・】

年月が経過したスピーカ・ユニットのフリーエッジが劣化したり剥がれてくるのはもはや常識なのかも知れません。

ご多聞に洩れず、このユニットのエッジも剥がれ始めていました。 写真のようにエッジとコーン紙の間に隙間ができていました。 ただし完全に剥がれるまでは至っておらず、かろうじて繋がっている状態です。 しかし時間の問題で脱落するでしょうね。

エッジは布地を成形して樹脂を含浸した構造のようです。 前回のSW-P100(←リンク)のユニットのようにグズグズに崩壊する状態ではありません。 意外にしっかりしていて交換の必要はないように感じました。

ただし塗ってあった制振剤はコーン紙の方へ拡散したようです。 コーン紙の周辺部分に滲みが見られました。 完全に接着できたら後ほど再塗布が必要になるかも知れません。 エッジの柔軟性も損なわれてきたように感じますし・・・

【接着用・当てモノを作る】

エッジとコーン紙を押さえて上手に接着できるよう、「当てモノ」を作ってみました。

単に薄手の段ボールを切り抜いて2枚重ねに貼っただけの円盤です。(笑)

ちょうど良いサイズのビンの蓋のように円形の板があれば良かったのですが見つかりません。

たった一回限りのお役目ですが作って使うことにしました。 コーン紙部分の接着用なので、あまり重さは加えませんから段ボール製で十分でしょう。

【程々の重石を掛けておく】

前回のスピーカ修理では5kgもあるような重石をのせて接着しました。

あれはガスケット部の接着でしたが、今回はコーン紙側です。 それほどの力は掛けられません。せいぜい数100gでしょう。

上で作った「当てモノ」をラップに包んで載せました。 そのままでは溢れた接着剤がついて取れなくなる可能性があります。 ラップを巻いておけば大丈夫でしょう。

数100gではなんとなく心もとない気もしましたが接着はうまくできました。

【FE-103Σ:エッジ修理完了】

すこし接着剤がはみ出ていますが支障はないでしょう。まあまあだと思います。

接着剤は前回同様にボンドGクリヤーを使っています。 紙と布の接着ですので接着剤に含まれる溶剤の影響もないようでした。

エッジそのものの強度は問題ないようです。 交換する必要は感じられません。

問題があるとすれば、経年変化で柔軟性が損なわれている可能性です。 カチカチのエッジではコーンの動きが制限されます。 その結果、最低共振周波数:f0が上昇してしまい低域が伸びなくなっている可能性はあるでしょう。

ネット上でエッジの柔軟化を試みる例を見ますが、リスクは高いように思います。 まあ、廃棄寸前のような古いスピーカですから試してみるというのもアリでしょうね。 そのうち気が向いたらやってみたいと思っています。

【バスレフだが・・・】

見たところはバスレフ形式の箱です。 ポートはこんな感じです。

単に穴を開けてあるだけですから、共振周波数は相当高いはずです。 低域を伸ばすという効果はほとんどないでしょうね。(笑)

箱の容積が小さすぎるのでポートをチューンしてもあまり意味はないかも知れません。 この10cmスピーカを本当に活かしたいと思うのなら、やはりメーカ指定のバスレフ箱に入れるのが間違いないでしょう。

「バスレフはどうも・・・」というのでしたら、十分な容積を持った密閉箱が良いはずです。 そう思ったならスピーカ・ユニットも新しいものに交代した方が良いですね。 ここでは修理は問題ないようなのでそのまま様子を見ることにしました。

【スピーカ・ケーブル】

使ってみたスピーカ・ケーブルの話です。 この話を始めると厄介なことになるかも知れません。 まったくの電気の素人でも交換して手軽に遊べますから。 それを当て込んで高額な「高級品」が売られています。(笑)

それほどこだわっている訳ではないので程々のものにしました。 写真は通販で購入したスピーカ・ケーブルです。 銅線の径はφ1.3mmでAWG16相当のケーブルです。 以前使っていた時のケーブルも残っていましたが長さが不足するので交換しました。

このところ銅製品が値上がりしていて、ケーブル類も高くなっています。 このケーブルは約1300円でした。長さは15m少々あります。 極上品とは思えませんがごく普通に使える実用的で無難なスピーカ・ケーブルだと思います。 ACコードと同じようなものなので、あえてお薦めは致しません。

なお、スピーカ・ケーブルが大いに気になるのでしたら「太く短く」が基本です。 いくら良さそうなケーブルでも延々と長く引いたらダメです。後ろでとぐろを巻いているなんてもってのほか。 太い銅線にも電気抵抗はありますし配線間の静電容量(キャパシタンス)や配線長に起因するインダクタンス分も存在します。 アンプの出力端子からスピーカ・ユニットへ最短・直結するくらいの気持ちでできるだけ短かく配線するのが秘訣でしょうね。

例えば、ダンピング・ファクター:DFが「100」(但し8Ωのスピーカに対して)と言うアンプがあったとします。 これはごく普通に市販されているようなパワー・アンプです。 このアンプの出力インピーダンス:Zo=8/100(Ω)です。 要するにZo=0.08Ωと言う訳です。

いま、電線メーカーの資料によればAWG16サイズ、φ1.3mmの電線の電気抵抗は13Ω/km(20℃)くらいです。 スピーカ用として5mに切って使うと、往復で10mになります。従って、電気抵抗:R=13・(10/1000)=0.13(Ω)になる訳です。

どうでしょうか? せっかくDF=100と言うスピーカのドライブ能力に優れたアンプを使っていても、実質的なDFは約38に低下してしまいます。 DFはスピーカから見た信号源抵抗:Zoと負荷インピーダンスの比ですから。 Zo=0.08+0.13=0.21(Ω)なのでDF'=8/0.21=38.17・・・となるのですね。

φ1.3mmというのは結構太いスピーカ・ケーブルでしょう。 実際もっと細いケーブルを延々と伸ばしている例も多くて、実質的なDFが10だったと言ったようなケースもありえます。 これでは高性能なアンプの性能が十分に発揮できませんね。 音も変わってきます。 従って良いケーブル(低抵抗でロスの少ないもの)に交換したら「音が違った」という話もあながち嘘とも言えないわけです。

かつてK社がモノラル・パワーアンプを2台セットにして販売していたのを思い出します。 コンセプトはアンプとスピーカの最短接続にありました。 スピーカ・システムの近傍にそれぞれパワーアンプを置き、入力信号の方は600Ω系に統一してプリアンプ側からの配線を長く延ばすという発想だったと思います。 ある意味で理想的な構成でしょう。

要するにそのれくらいしないとアンプやスピーカシステムの性能がメーカーの意図どおりに発揮できないという意味でしょうね。 ケーブル云々の話をするくらいなら、まずはアンプをスピーカに寄せると言った方向の努力をするだけでもかなり効果的なのではありませんか。 もちろんこれは一私見に過ぎませんけれど。

(パワー・アンプを分散する方法は電源のON/OFFと言った基本的な機能の実現に課題がありましたが今ならワイヤレス・リモートで簡単に解決可能でしょう・・・ :-)

(参考:ごく稀にアンプのダンピング・ファクターを指定しているスピーカ・システムが存在します。それらは低いDF値を要求していて、その場合はオーバー・ダンピングにならぬよう低抵抗を直列に付加して調整すべきです。0.5〜1Ω付加で「快活な音」になることがあるのです。スピーカ・コーンは振動系なのでダンピング過剰は必ずしも好ましからず)

【サブ・ウーファの足】

はなしの脱線ついでなのですが、例のサブ・ウーファ(←リンク)に緩衝材の足を付けました。

床に直置きすると振動が伝わって旨くないため、ウレタン製の緩衝材を間に合わせに敷いていました。 ところが、サブ・ウーファの重量(約12kg)に負けて完全に潰れてしまいました。w

やはり何らかのクッション材は必要なのでホムセンで使えそうなモノを調達してきました。

断面が半円形のクッション材で焦げ茶色の発泡ゴム製(NBR)の部材です。幅50mm、厚み26mm、長さ400mmのもので、税別¥528ーでした。 それを切って長さ155mmのものを2つ作りました。 写真・右側にあるのは余った端材です。

強力型と称する両面粘着シートでサブ・ウーファ:SW-P100の底部・前後に貼り付けておきました。 今度は十分な圧縮強度があって潰れてしまうようなことはなさそうです。

ゴム色が移行することがあるそうなので淡色の床面に置く場合は何らかの敷物を挟んだ方が良いかもしれません。

ごく一般的な発泡ゴム製ですからそれほどの寿命はないかもしれません。 たぶん5年やそこらなら十分使えるでしょう。

緩衝材としての機能・性能は十分だと感じました。

【実験用スピーカ・システム配置】

整備が済んだFE-103Σのスピーカシステムを配置しました。

完全な実験用スピーカなのでケーブルは長めの4m長にしてあります。 実験卓にアンプを置いて試行的に鳴らすのに不自由のない程度に配線を延ばしておきました。

アンプの自作は計画途上なのでこれからですが、既存のシステムに入れて試験的に鳴らしてみました。 低域がやや欠ける周波数特性ではありますが、軽快で明るい音色は維持されていると感じます。 ちょっとしたアンプの実験が目的でしたらもう暫くは使えるでしょう。

☆

こんな古いスピーカ・システムを引っ張りだして修理なんかする意味はないと言われそうです。 良さそうな物をリサイクル・ショップで調達すれば安上がりで、場合によって性能の方も向上します。

捨てずに直すのは「できるだけ手持ちを活かして遊ぶ」というのが最近のコンセプトだからです。 費用の倹約はそれほど意図しませんがゴミ減の意味から方向性は間違っていないと思ってます。 もっとも、いずれ不燃ゴミになる運命なんですけれどね・・・。

☆

つまらないものの修理をお見せしてしまいました。捨てればゴミも直せば役立ちます。 とりあえずうまく行って、自作アンプのテスト環境もだんだん準備が進んできました。 今日のところはこれで一旦終わりにしましょう。 ではまた。 de JA9TTT/1

(おわり)fm

2024年12月1日日曜日

【回路】Audio Filter Design : Supplements

【シンプル・低周波フィルタの設計:補足編】

Introduction

This blog is a quick guide to electronic equipment using filter circuits.

First, I'll look at how we can protect electronic equipment from external stresses.

Even the best semiconductors, like ICs, can be damaged by unusual currents and electrostatic discharges caused by differences in potential between devices.

It's always important to have protection in place, and of course It don't affect the input and output signals.

The easiest way to do this is to put resistors in the input and output sections.

I'll show you this with some practical circuit examples. I'll also explain other power supply circuits. And I'll also look at some other uses for filter circuits.(2024.12.01 de JA9TTT/1 Takahiro Kato)

【フィルタの実用には・・】

Blogの目的の第一は自身の備忘ですから忘れぬくらい良くわかってることを必要以上書く意味はないのです。 しかし時間の経過とともに忘れて行き何故そうしたのか初めの意図がわからなくなることがあります。 自分で設計した回路を眺めながら・・・ハテと思い出せないこともある訳なのです。w

もちろん齢とともに物忘れが加速中と言うのもあるでしょう。しかし誰しも半年も過ぎたら細かい記憶が薄れてきて不思議ではありません。そのためになるべく細かくメモを取ってはいるのですが・・・。

前回のBlog(←リンク)で設計した3D-Audio用のフィルタですが、わかって使えば支障はありません。しかし後からいくらか補足すべきだったことが思い浮かびました。 忘れないよう早めにメモっておくのが今回のBlogの目的と言ったところです。 なお、後ほどシンプルな電源回路が登場しますがこれは自分用と言うよりも読者サービスです(笑)

写真はフィルタ用のICで、今回の話に直接の関係はありません。 始めの部分に何にも絵がないと寂しいので載せています。 FLT-U2(←リンク)とMF10CCN(←リンク)は扱い済みです。MAX7400はまだBlogで扱ったことがありません。

☆

ことし(2024年・令和六年)もついに師走になってしまいました。光陰矢の如し、1年って早いものです。 あれほど酷暑だった今夏も既に過去のこと。

忙しい年末です。こんなBlogを眺めてウロウロしていても進みませんよ。w さっさと年越しの準備でも済ませておヒマができたら改めてお出かけください。冬至も近づき日も短くなってきました。諸事お早めのスタートが吉です。

【ローパス・フィルタ:その1】

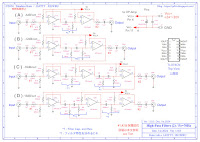

ローパス・フィルタの回路図です。

フィルタとしてしては、前回のBlogで扱ったママです。 基本的にそのままで良いのですが、入力と出力の部分に保護抵抗を付けてあります。 #1と#2と付いている抵抗器がそれです。

何かの回路の途中に「アクティブ・フィルタ」として挿入するのなら「保護抵抗」は必要ありません。

3D-システム用のフィルタ装置のように独立した機器として製作し、オーディオ機器の間に入れて使う場合は保護を設けておくべきです。

#1と付いた抵抗器が入力保護用です。 何もなしにOP-Ampの入力端子を外に引き出しておくと壊れる危険があるのです。 特にRCA型のフォノ端子を使っているとかなり危ないです。この端子は先端のピン部分が最初に接続される構造です。 シールド部分(GND側)が先ならまだ良いのですが・・・。 接続する機器の間で電位差があると繋いだ瞬間にやられる可能性があります。 また静電気のディスチャージも怖いのです。

#2は出力側の保護抵抗です。 昨今のOP-Amp.は出力を瞬時短絡した程度で壊れることはまずありません。 しかし、機器間の電位差などにより数10mAも流れたら壊れます。 100Ωの抵抗で万全なのかと言われると困りますが何も入れないよりも随分強くなるのは間違いありません。入れてあれば壊れる危険は相当程度回避できるのです。 負荷の状況如何ですがもし可能なら1kΩくらい入れたいところです。

真空管の時代はこうした心配はありませんでした。 グリッドに繋がっている入力端子を経由して球が破損することなどまず考えられません。

しかしOP-Amp.のようなICは内部の構造が極めて微細です。 同じ半導体でもトランジスタなら大丈夫だったアクシデントもICは微細で脆弱ですからちょっとした電流や静電気で破損する危険性は高いのです。 本当はもっと本格的な保護回路を設けたいところなのです。

しかし煩雑になるのと何がしかオーディオに影響が出ることを嫌って「最低限の保護」にしています。 まずは機器どうしのGND系を接続し、それから信号系の配線を繋ぐことを前提にしたいと思っています。

参考:-18dB/octの回路として(C)と(D)の2種類が載せてあります。 先に低次の-6dB/octを置く方がフィルタとしてのダイナミック・レンジが広くなります。 S/Nの点では(D)の方が幾らか有利という考えもあるので優劣は考え方次第だと思っています。 フィルタ特性は(C)と(D)で同等です。好みで選んでください。 私はどちらかと言えば(C)を選びます。

これらの回路はいずれもフィルタ回路を±15Vの電源で働かせる例を示しています。

【ローパス・フィルタ:その2】

同じくローパス・フィルタの回路図です。

基本的に一つ前の回路と同じですが、この例では+24V〜30Vの単電源で製作する例を示しています。 電源トランスの事情や他の機器から電源を分けてもらう都合などにより、単電源で動作できたら有難い・・・と言った場合に適しています。

前の回路でも設けてありますが、信号が入ってすぐの部分にOP-Amp.を使ったバッファ・アンプ(ボルテージ・フォロワ)が入れてあります。 これは必須のアンプです。

いずれのフィルタ回路も前段回路の出力インピーダンスが低い(ほぼゼロΩ)ことを前提として設計されているからです。 そのため、きちんとした予定通りのフィルタ特性を得るためには前段にバッファ・アンプを設ける必要があります。

単電源(片電源)で働かせるために電源電圧の半分に相当する直流的なバイアス電圧が掛かるようにしてあります。 アンプの入力部にある220kΩ(2本)がそのバイアス用抵抗器です。 入力インピーダンスは概略110kΩになります。

電源電圧にはかなり自由度があります。+9V程度の単電源でも働きますが、それだけ扱える信号の大きさは小さくなります。+9Vでは3Vpp程度が上限でしょう。 それさえわかっていれば低い電源電圧でも支障はありません。 上限はOP-Amp.の耐圧で決まり、一般的に電源電圧はトータルで+30Vまでです。それで24Vpp(≒8Vrms)くらいまでの信号が扱えます。 稀に高耐圧が特徴のOP-Amp.もあって、より大きな信号を扱いたいならそれを使うと有利でしょう。

【ハイパス・フィルタ:その1】

ハイパス・フィルタの回路図です。

±15V電源で作る場合を示しています。 ローパス・フィルタとほとんど同じ部品点数で製作可能です。 設計周波数:Fc=70Hzになっていますが、もちろんこれは一例であって、前回のBlog(←リンク)の設計式に従って他の周波数に変更できます。

あとは取り立てて言うまでもないのですが、入・出力保護やバッファ・アンプの要件もローパス・フィルタと同じです。

ハイパス・フィルタの使用例は意外に少なくて、世間ではローパス・フィルタの方が圧倒的に多用されていると思います。 これは回路や増幅素子の非直線性によって発生する高調波を除いて歪みや広帯域のノイズを減らしてS/Nを向上させると言った用途があるからでしょう。 またA/D変換の前にはローパス・フィルタが必須という事情もあります。

ハイパス・フィルタは意外に理想通りではないことが多いものです。 これは、OP-Amp.で作ると高い周波数の特性がアンプ自身の周波数特性で制限されるためで、意外に低い周波数からゲインが下がってしまいバンドパス・フィルタのようになってしまうことがあります。 なるべく周波数特性の良いOP-Amp.を使う必要があります。 このハイパス・フィルタはSallen-Key形式なので同じOP-Amp.を使った他形式と比べて有利と言えます。

【ハイパス・フィルタ:その2】

同じくハイパス・フィルタの回路図です。

この例では、+24〜30Vの単電源(片電源)で設計しています。 機能的には±電源で設計したものと同等ですが、ご覧のようにだいぶ部品が増えてしまうことがわかるでしょう。 これはいずれもバイアス電圧を与えるためで、単電源で動作させるため止むを得ないのです。 こうした措置は真空管を使ったハイパス・フィルタでも同様にあったことですが、ローパス・フィルタと違ってどうもスッキリしません。

電源の都合でどうしても単電源で作りたい場合は止むを得ませんが、新規に電源から作る(用意する)なら±電源を作った方がスッキリしますし、たぶん製作もしやすいでしょう。

入・出力保護に対する考え方はここまでのフィルタと同様です。 独立した機器として製作する場合には設ける必要があります。

☆

【Power Supply:電源回路】

Blogの記事では電源部を省略することが多いのですが、せっかくの製作も電源回路(電源部)の例示がないのは残念だと感じるお方もあるそうです。

電源部は出力電圧と電流容量こそ様々ですが回路の共通性があって、毎回新規に設計する必要のない場合が多いものです。 半導体回路の場合はだいたい電源電圧は決まっており、電流容量もパワー・アンプを除けばごく小容量で済みます。 従って製作は難しくありません。

回路例は±15Vの電源と、+24Vの単電源を作る2つの具体例です。 取り出せる電流の大きさはだいたい100mA程度を考えていて小規模の付加装置には十分でしょう。 今ですから特殊な用途を除き、三端子レギュレータを使って安定化電源を作るのがベストです。 その際ですが専用の放熱器は省いても良いのでシャシへ放熱する工夫は是非とも必要です。(放熱器を付ければなお良い) まったく放熱なしでは、たったの100mAでも熱的に厳しいことがあります。 レギュレータICを取り付ける際は放熱シートを挟むかシリコーン・グリースを塗布して熱抵抗を下げるように努めます。

整流用のダイオード・ブリッジは、初めからブリッジ回路になっている専用品があります。 それを使うと便利ですが、手持ちがあれば逆耐電圧:100V以上、平均定格電流:1A以上の規格を持ったダイオードを4本使ってブリッジ回路を組む方法もあります。 例えば1N4007を4本使うとか・・・

電源トランスの電流容量をアップしレギュレータICの放熱を十分行なえば1A程度まで同じ回路で製作できます。合わせて整流用ダイオードの放熱もお忘れなく。 なお、最近は電源トランスを含め電源部品のコストが高騰しています。 ある程度大き目の電流容量が必要なら超ローノイズなスイッチング電源も登場しているのでそれを購入する方が経済的かもしれません。 特に電源トランスが高くなったのには驚かされます。 さりとて中華モノは・・・。(笑)

【電源モジュールの写真】

既に廃れていますが昔は写真のような電源モジュールが市販されていました。 これらはいずれもローノイズなシリーズ電源です。 AC100Vを加えれば±15Vと言ったDC電圧が得られる便利なパーツでした。

上面から見るとハガキ半分くらいのサイズでせいぜい数ワットの容量です。 電源トランスを内蔵しているのでズシリと重いのが特徴です。 小規模なOP-Amp.回路を動作させるには便利だったのですが・・・。

いまどき望んでも手に入りませんので、何らかの工夫をして既製品のSW電源使うか部品を集めて上記回路図のようなを電源装置を作る(組み込む)ことになります。 電源は簡単に作れそうに思っても意外に面倒な部分でもありますね。 電源の製作が目的なら別ですが、一般に造るハリアイもあまりありません。 モジュールがあったら使いたいという気持ち良くわかります。

☆

さて、書き忘れていたこと、回路の保護について、電源の話しなど赴くままにメモっておきました。 これでオシマイなのですが、フィルタ関連の資料を見ていたら面白い実験回路を見つけました。 部品数が意外に多いと感じますが実用的に使えそうな感触が得られたので以下紹介しておくことにします。 「ユニバーサル・フィルタ」と称するものです。

【ユニバーサル・フィルタ回路図】

ますは回路図をご覧ください。

回路の基本は典型的なステート・バリアブル型フィルタ(状態変数型フィルタ)です。

フィルタのQを可変しやすく工夫したところが面白い部分です。 回路そのものは状態変数型フィルタですね。

この回路はフィルタとしてローパス、ハイパス、バンドパス、ノッチの4種類のフィルタとして機能します。 同一回路が多様なフィルタとして使えるのが特徴です。 それぞれハイパスとローパス・フィルタは-12dB/octの傾斜です。OP-Amp.の数は多いですが特に傾斜が急峻でキレが良いわけではありません。基本的に-12dB/oct(=-40dB/dec)のフィルタです

Qを変えると周波数特性の肩部分にできるピークの大きさを変えることができます。 もちろんバンドパス・フィルタのQも可変できるわけです。 カットオフ周波数:Fcにあまり影響を及ぼすことなくQを可変できるのがメリットです。 なお、先のLPFやHPFの設計で出てきたダンピング係数:ξは、ξ=2/Qの関係があります。 もちろんξ=0.7071に設定すれば-12dB/octの分波フィルタとして使うことができます。

もう一つの特徴はスイッチの切り替えで簡単に「正弦波の発振器」に変身できることです。 スイッチひとつでフィルタがそく発振器になるのです。 振幅制限にダイオードの順方向特性を使ってクリップしている関係で超低歪みではありません。 またダイオードの温度特性が現れるため振幅の温度安定度もあまり良くはありません。 しかしAGCのような時定数を持った発振振幅の制御回路を使っていないので超低周波の正弦波発振が可能です。1Hzとか0.1Hz・・・0.01Hzの正弦波も発振できます。 たぶんそれ以下も・・・。

発振周波数は:fo=1/(2・π・C・R)で計算できます。 CはC1とC2の大きさで、RはVR1a,bの大きさ+1kΩです。 VR1a,bはBカーブの2連型を使い周波数の可変に使います。 回路図の定数:C1=C2=0.01μFとし、VR1としては100kΩ(2連型)を使った場合、計算上では:fo=約158Hz〜約15.9kHzの周波数範囲を可変できます。実際にもそれに近い可変範囲が得られるでしょう。(フィルタとしての遮断周波数:Fcも同じ計算です)

ノッチ・フィルタを使うことがなければ4回路入りのOP-Amp.一個で作れます。U2を省略します。 なお、発振回路にしたとき、Qを変えるVR2で発振の大きさ(振幅)を変えられます。 振幅を大きくしすぎると電源電圧による制限で正弦波の頭の部分が潰れます。 オシロで波形を見ながらVR2を加減します。

【フィルタの外観写真】

試作の様子です

4回路入りのOP-Amp.は回路図通りTL074CNを使いました。 2回路入り:U2は手近にあったTL062CPを使いましたが、もちろん回路図通りTL072CPでも大丈夫です。 良いOP-Amp.を使うことに異論はありませんので、どんどん使うべきですが、まずは手持ちで試してみて必要に応じグレードアップするのも良いでしょう。

振幅制限のダイオードは1S2076Aを使いましたがシリコンの小信号用スイッチング・ダイオードなら何でも大丈夫です。 1S1588、1N4148、1N914、1SS53などのほか、最近になって流通している1SS178等たくさん代替品があります。

周波数の高い方はだいたい20kHzくらいが限界です。より高い周波数で使いたい場合は高速OP-Amp.を選びます。 低い方の制限はおおよそコンデンサ:C1とC2の容量値で決まります。 やっていませんが0.01Hzといった正弦波も十分発振可能でしょう。

C1=C2=10μFのフィルムコンデンサを選び、R1a=R1b=1.6MΩに選ぶとfo≒0.01Hzになります。 どんな用途があるのか私にはわかりませんけれども・・・。

【発振波形:1kHz】

LPF Output端子:OSC2で観測した発振波形です。

発振の大きさは27Vppでこれ以上では歪みます。 VR1a,bを加減して発振周波数が約1kHzになるよう合わせています。 波形を見る限りかなり綺麗な正弦波ですね。 VR1a,bで発振周波数を変えても発振の大きさはあまり影響を受けません。

状態変数型フィルタを応用する発振器の多くは、OP-Amp. U1aの非反転入力端子:Pin 3へ正帰還する方法を使うことが多いようです。 上図のように一旦信号を反転してから反転入力:Pin 2の方へ帰還しても良いわけです。 但し信号が多段のアンプを通る関係であまり高い周波数の発振には向きません。低い方の制限はほとんど無いはずです。 目的によっては使い勝手の良い正弦波発振回路でしょう。

【歪み率測定】

せっかくの機会なので歪率を測定してみました。

発振周波数が約1kHzになるようVR1を合わせます。VR2で振幅が約27Vppになるよう調整しました。 Qの大きさで発振振幅を加減している関係から、なるべくHigh-Qになるよう・・・波形の頭がクリップしない範囲で振幅が大きくなるように調整した方が低歪になるようでした。 その状態で観測した歪率は約0.24%です。

このBlogには超低歪み発振器(←リンク)があってそれは0.001%と言った値です。 それから比べたらずいぶん大きな歪に感じるかもしれません。 しかし一般に良く見かけるような「正弦波発振器」は1〜3%の歪み率なら良い方です。 比べて0.24%なら低歪みと言っても構わないくらいです。 なお、振幅の制御がダイオードによるクリップ式なのでOP-Amp.を換えてもそれほど低歪みは期待できないでしょう。 もし超低歪みを目指すなら別の形式の回路を検討すべきです。

☆

低周波帯のフィルタ繋がりでBlogを追記しました。 フィルタ特性の設計部分は前回のBlogで済んでいますが装置として完成させるには幾らか考慮すべき事柄が残っていました。 少なくとも壊れないための対策は必須なわけです。 気になった部分でもあるためさっそく追記しておくことにしました。

これはおまけの内容ですがアクティブ・フィルタの関連で資料を当たっていたら面白いフィルタ回路が目にとまりました。 Bi-Quad型と並んで状態変数型フィルタはアナログ回路技術としては十分ポピュラーな存在です。 一つの回路で様々なフィルタ特性が得られることも皆さん良くご存知でしょう。 それを独立した実験用補助装置として製作しおくと意外に役立つように感じます。 多機能なフィルタとして便利ですし、ちょっとした正弦波の発振器が「特殊部品なし、難しい調整なし」で作れますからなかなかオススメです。 ではまた。 de JA9TTT/1

(おわり)nm

Introduction

This blog is a quick guide to electronic equipment using filter circuits.

First, I'll look at how we can protect electronic equipment from external stresses.

Even the best semiconductors, like ICs, can be damaged by unusual currents and electrostatic discharges caused by differences in potential between devices.

It's always important to have protection in place, and of course It don't affect the input and output signals.

The easiest way to do this is to put resistors in the input and output sections.

I'll show you this with some practical circuit examples. I'll also explain other power supply circuits. And I'll also look at some other uses for filter circuits.(2024.12.01 de JA9TTT/1 Takahiro Kato)

【フィルタの実用には・・】

Blogの目的の第一は自身の備忘ですから忘れぬくらい良くわかってることを必要以上書く意味はないのです。 しかし時間の経過とともに忘れて行き何故そうしたのか初めの意図がわからなくなることがあります。 自分で設計した回路を眺めながら・・・ハテと思い出せないこともある訳なのです。w

もちろん齢とともに物忘れが加速中と言うのもあるでしょう。しかし誰しも半年も過ぎたら細かい記憶が薄れてきて不思議ではありません。そのためになるべく細かくメモを取ってはいるのですが・・・。

前回のBlog(←リンク)で設計した3D-Audio用のフィルタですが、わかって使えば支障はありません。しかし後からいくらか補足すべきだったことが思い浮かびました。 忘れないよう早めにメモっておくのが今回のBlogの目的と言ったところです。 なお、後ほどシンプルな電源回路が登場しますがこれは自分用と言うよりも読者サービスです(笑)

写真はフィルタ用のICで、今回の話に直接の関係はありません。 始めの部分に何にも絵がないと寂しいので載せています。 FLT-U2(←リンク)とMF10CCN(←リンク)は扱い済みです。MAX7400はまだBlogで扱ったことがありません。

☆

ことし(2024年・令和六年)もついに師走になってしまいました。光陰矢の如し、1年って早いものです。 あれほど酷暑だった今夏も既に過去のこと。

【ローパス・フィルタ:その1】

ローパス・フィルタの回路図です。

フィルタとしてしては、前回のBlogで扱ったママです。 基本的にそのままで良いのですが、入力と出力の部分に保護抵抗を付けてあります。 #1と#2と付いている抵抗器がそれです。

何かの回路の途中に「アクティブ・フィルタ」として挿入するのなら「保護抵抗」は必要ありません。

3D-システム用のフィルタ装置のように独立した機器として製作し、オーディオ機器の間に入れて使う場合は保護を設けておくべきです。

#1と付いた抵抗器が入力保護用です。 何もなしにOP-Ampの入力端子を外に引き出しておくと壊れる危険があるのです。 特にRCA型のフォノ端子を使っているとかなり危ないです。この端子は先端のピン部分が最初に接続される構造です。 シールド部分(GND側)が先ならまだ良いのですが・・・。 接続する機器の間で電位差があると繋いだ瞬間にやられる可能性があります。 また静電気のディスチャージも怖いのです。

#2は出力側の保護抵抗です。 昨今のOP-Amp.は出力を瞬時短絡した程度で壊れることはまずありません。 しかし、機器間の電位差などにより数10mAも流れたら壊れます。 100Ωの抵抗で万全なのかと言われると困りますが何も入れないよりも随分強くなるのは間違いありません。入れてあれば壊れる危険は相当程度回避できるのです。 負荷の状況如何ですがもし可能なら1kΩくらい入れたいところです。

真空管の時代はこうした心配はありませんでした。 グリッドに繋がっている入力端子を経由して球が破損することなどまず考えられません。

しかしOP-Amp.のようなICは内部の構造が極めて微細です。 同じ半導体でもトランジスタなら大丈夫だったアクシデントもICは微細で脆弱ですからちょっとした電流や静電気で破損する危険性は高いのです。 本当はもっと本格的な保護回路を設けたいところなのです。

しかし煩雑になるのと何がしかオーディオに影響が出ることを嫌って「最低限の保護」にしています。 まずは機器どうしのGND系を接続し、それから信号系の配線を繋ぐことを前提にしたいと思っています。

参考:-18dB/octの回路として(C)と(D)の2種類が載せてあります。 先に低次の-6dB/octを置く方がフィルタとしてのダイナミック・レンジが広くなります。 S/Nの点では(D)の方が幾らか有利という考えもあるので優劣は考え方次第だと思っています。 フィルタ特性は(C)と(D)で同等です。好みで選んでください。 私はどちらかと言えば(C)を選びます。

これらの回路はいずれもフィルタ回路を±15Vの電源で働かせる例を示しています。

【ローパス・フィルタ:その2】

同じくローパス・フィルタの回路図です。

基本的に一つ前の回路と同じですが、この例では+24V〜30Vの単電源で製作する例を示しています。 電源トランスの事情や他の機器から電源を分けてもらう都合などにより、単電源で動作できたら有難い・・・と言った場合に適しています。

前の回路でも設けてありますが、信号が入ってすぐの部分にOP-Amp.を使ったバッファ・アンプ(ボルテージ・フォロワ)が入れてあります。 これは必須のアンプです。

いずれのフィルタ回路も前段回路の出力インピーダンスが低い(ほぼゼロΩ)ことを前提として設計されているからです。 そのため、きちんとした予定通りのフィルタ特性を得るためには前段にバッファ・アンプを設ける必要があります。

単電源(片電源)で働かせるために電源電圧の半分に相当する直流的なバイアス電圧が掛かるようにしてあります。 アンプの入力部にある220kΩ(2本)がそのバイアス用抵抗器です。 入力インピーダンスは概略110kΩになります。

電源電圧にはかなり自由度があります。+9V程度の単電源でも働きますが、それだけ扱える信号の大きさは小さくなります。+9Vでは3Vpp程度が上限でしょう。 それさえわかっていれば低い電源電圧でも支障はありません。 上限はOP-Amp.の耐圧で決まり、一般的に電源電圧はトータルで+30Vまでです。それで24Vpp(≒8Vrms)くらいまでの信号が扱えます。 稀に高耐圧が特徴のOP-Amp.もあって、より大きな信号を扱いたいならそれを使うと有利でしょう。

【ハイパス・フィルタ:その1】

ハイパス・フィルタの回路図です。

±15V電源で作る場合を示しています。 ローパス・フィルタとほとんど同じ部品点数で製作可能です。 設計周波数:Fc=70Hzになっていますが、もちろんこれは一例であって、前回のBlog(←リンク)の設計式に従って他の周波数に変更できます。

あとは取り立てて言うまでもないのですが、入・出力保護やバッファ・アンプの要件もローパス・フィルタと同じです。

ハイパス・フィルタの使用例は意外に少なくて、世間ではローパス・フィルタの方が圧倒的に多用されていると思います。 これは回路や増幅素子の非直線性によって発生する高調波を除いて歪みや広帯域のノイズを減らしてS/Nを向上させると言った用途があるからでしょう。 またA/D変換の前にはローパス・フィルタが必須という事情もあります。

ハイパス・フィルタは意外に理想通りではないことが多いものです。 これは、OP-Amp.で作ると高い周波数の特性がアンプ自身の周波数特性で制限されるためで、意外に低い周波数からゲインが下がってしまいバンドパス・フィルタのようになってしまうことがあります。 なるべく周波数特性の良いOP-Amp.を使う必要があります。 このハイパス・フィルタはSallen-Key形式なので同じOP-Amp.を使った他形式と比べて有利と言えます。

【ハイパス・フィルタ:その2】

同じくハイパス・フィルタの回路図です。

この例では、+24〜30Vの単電源(片電源)で設計しています。 機能的には±電源で設計したものと同等ですが、ご覧のようにだいぶ部品が増えてしまうことがわかるでしょう。 これはいずれもバイアス電圧を与えるためで、単電源で動作させるため止むを得ないのです。 こうした措置は真空管を使ったハイパス・フィルタでも同様にあったことですが、ローパス・フィルタと違ってどうもスッキリしません。

電源の都合でどうしても単電源で作りたい場合は止むを得ませんが、新規に電源から作る(用意する)なら±電源を作った方がスッキリしますし、たぶん製作もしやすいでしょう。

入・出力保護に対する考え方はここまでのフィルタと同様です。 独立した機器として製作する場合には設ける必要があります。

☆

【Power Supply:電源回路】

Blogの記事では電源部を省略することが多いのですが、せっかくの製作も電源回路(電源部)の例示がないのは残念だと感じるお方もあるそうです。

電源部は出力電圧と電流容量こそ様々ですが回路の共通性があって、毎回新規に設計する必要のない場合が多いものです。 半導体回路の場合はだいたい電源電圧は決まっており、電流容量もパワー・アンプを除けばごく小容量で済みます。 従って製作は難しくありません。

回路例は±15Vの電源と、+24Vの単電源を作る2つの具体例です。 取り出せる電流の大きさはだいたい100mA程度を考えていて小規模の付加装置には十分でしょう。 今ですから特殊な用途を除き、三端子レギュレータを使って安定化電源を作るのがベストです。 その際ですが専用の放熱器は省いても良いのでシャシへ放熱する工夫は是非とも必要です。(放熱器を付ければなお良い) まったく放熱なしでは、たったの100mAでも熱的に厳しいことがあります。 レギュレータICを取り付ける際は放熱シートを挟むかシリコーン・グリースを塗布して熱抵抗を下げるように努めます。

整流用のダイオード・ブリッジは、初めからブリッジ回路になっている専用品があります。 それを使うと便利ですが、手持ちがあれば逆耐電圧:100V以上、平均定格電流:1A以上の規格を持ったダイオードを4本使ってブリッジ回路を組む方法もあります。 例えば1N4007を4本使うとか・・・

電源トランスの電流容量をアップしレギュレータICの放熱を十分行なえば1A程度まで同じ回路で製作できます。合わせて整流用ダイオードの放熱もお忘れなく。 なお、最近は電源トランスを含め電源部品のコストが高騰しています。 ある程度大き目の電流容量が必要なら超ローノイズなスイッチング電源も登場しているのでそれを購入する方が経済的かもしれません。 特に電源トランスが高くなったのには驚かされます。 さりとて中華モノは・・・。(笑)

【電源モジュールの写真】

既に廃れていますが昔は写真のような電源モジュールが市販されていました。 これらはいずれもローノイズなシリーズ電源です。 AC100Vを加えれば±15Vと言ったDC電圧が得られる便利なパーツでした。

上面から見るとハガキ半分くらいのサイズでせいぜい数ワットの容量です。 電源トランスを内蔵しているのでズシリと重いのが特徴です。 小規模なOP-Amp.回路を動作させるには便利だったのですが・・・。

いまどき望んでも手に入りませんので、何らかの工夫をして既製品のSW電源使うか部品を集めて上記回路図のようなを電源装置を作る(組み込む)ことになります。 電源は簡単に作れそうに思っても意外に面倒な部分でもありますね。 電源の製作が目的なら別ですが、一般に造るハリアイもあまりありません。 モジュールがあったら使いたいという気持ち良くわかります。

☆

さて、書き忘れていたこと、回路の保護について、電源の話しなど赴くままにメモっておきました。 これでオシマイなのですが、フィルタ関連の資料を見ていたら面白い実験回路を見つけました。 部品数が意外に多いと感じますが実用的に使えそうな感触が得られたので以下紹介しておくことにします。 「ユニバーサル・フィルタ」と称するものです。

【ユニバーサル・フィルタ回路図】

ますは回路図をご覧ください。

回路の基本は典型的なステート・バリアブル型フィルタ(状態変数型フィルタ)です。

フィルタのQを可変しやすく工夫したところが面白い部分です。 回路そのものは状態変数型フィルタですね。

この回路はフィルタとしてローパス、ハイパス、バンドパス、ノッチの4種類のフィルタとして機能します。 同一回路が多様なフィルタとして使えるのが特徴です。 それぞれハイパスとローパス・フィルタは-12dB/octの傾斜です。OP-Amp.の数は多いですが特に傾斜が急峻でキレが良いわけではありません。基本的に-12dB/oct(=-40dB/dec)のフィルタです

Qを変えると周波数特性の肩部分にできるピークの大きさを変えることができます。 もちろんバンドパス・フィルタのQも可変できるわけです。 カットオフ周波数:Fcにあまり影響を及ぼすことなくQを可変できるのがメリットです。 なお、先のLPFやHPFの設計で出てきたダンピング係数:ξは、ξ=2/Qの関係があります。 もちろんξ=0.7071に設定すれば-12dB/octの分波フィルタとして使うことができます。

もう一つの特徴はスイッチの切り替えで簡単に「正弦波の発振器」に変身できることです。 スイッチひとつでフィルタがそく発振器になるのです。 振幅制限にダイオードの順方向特性を使ってクリップしている関係で超低歪みではありません。 またダイオードの温度特性が現れるため振幅の温度安定度もあまり良くはありません。 しかしAGCのような時定数を持った発振振幅の制御回路を使っていないので超低周波の正弦波発振が可能です。1Hzとか0.1Hz・・・0.01Hzの正弦波も発振できます。 たぶんそれ以下も・・・。

発振周波数は:fo=1/(2・π・C・R)で計算できます。 CはC1とC2の大きさで、RはVR1a,bの大きさ+1kΩです。 VR1a,bはBカーブの2連型を使い周波数の可変に使います。 回路図の定数:C1=C2=0.01μFとし、VR1としては100kΩ(2連型)を使った場合、計算上では:fo=約158Hz〜約15.9kHzの周波数範囲を可変できます。実際にもそれに近い可変範囲が得られるでしょう。(フィルタとしての遮断周波数:Fcも同じ計算です)

ノッチ・フィルタを使うことがなければ4回路入りのOP-Amp.一個で作れます。U2を省略します。 なお、発振回路にしたとき、Qを変えるVR2で発振の大きさ(振幅)を変えられます。 振幅を大きくしすぎると電源電圧による制限で正弦波の頭の部分が潰れます。 オシロで波形を見ながらVR2を加減します。

【フィルタの外観写真】

試作の様子です

4回路入りのOP-Amp.は回路図通りTL074CNを使いました。 2回路入り:U2は手近にあったTL062CPを使いましたが、もちろん回路図通りTL072CPでも大丈夫です。 良いOP-Amp.を使うことに異論はありませんので、どんどん使うべきですが、まずは手持ちで試してみて必要に応じグレードアップするのも良いでしょう。

振幅制限のダイオードは1S2076Aを使いましたがシリコンの小信号用スイッチング・ダイオードなら何でも大丈夫です。 1S1588、1N4148、1N914、1SS53などのほか、最近になって流通している1SS178等たくさん代替品があります。

周波数の高い方はだいたい20kHzくらいが限界です。より高い周波数で使いたい場合は高速OP-Amp.を選びます。 低い方の制限はおおよそコンデンサ:C1とC2の容量値で決まります。 やっていませんが0.01Hzといった正弦波も十分発振可能でしょう。

C1=C2=10μFのフィルムコンデンサを選び、R1a=R1b=1.6MΩに選ぶとfo≒0.01Hzになります。 どんな用途があるのか私にはわかりませんけれども・・・。

【発振波形:1kHz】

LPF Output端子:OSC2で観測した発振波形です。

発振の大きさは27Vppでこれ以上では歪みます。 VR1a,bを加減して発振周波数が約1kHzになるよう合わせています。 波形を見る限りかなり綺麗な正弦波ですね。 VR1a,bで発振周波数を変えても発振の大きさはあまり影響を受けません。

状態変数型フィルタを応用する発振器の多くは、OP-Amp. U1aの非反転入力端子:Pin 3へ正帰還する方法を使うことが多いようです。 上図のように一旦信号を反転してから反転入力:Pin 2の方へ帰還しても良いわけです。 但し信号が多段のアンプを通る関係であまり高い周波数の発振には向きません。低い方の制限はほとんど無いはずです。 目的によっては使い勝手の良い正弦波発振回路でしょう。

【歪み率測定】

せっかくの機会なので歪率を測定してみました。

発振周波数が約1kHzになるようVR1を合わせます。VR2で振幅が約27Vppになるよう調整しました。 Qの大きさで発振振幅を加減している関係から、なるべくHigh-Qになるよう・・・波形の頭がクリップしない範囲で振幅が大きくなるように調整した方が低歪になるようでした。 その状態で観測した歪率は約0.24%です。

このBlogには超低歪み発振器(←リンク)があってそれは0.001%と言った値です。 それから比べたらずいぶん大きな歪に感じるかもしれません。 しかし一般に良く見かけるような「正弦波発振器」は1〜3%の歪み率なら良い方です。 比べて0.24%なら低歪みと言っても構わないくらいです。 なお、振幅の制御がダイオードによるクリップ式なのでOP-Amp.を換えてもそれほど低歪みは期待できないでしょう。 もし超低歪みを目指すなら別の形式の回路を検討すべきです。

☆

低周波帯のフィルタ繋がりでBlogを追記しました。 フィルタ特性の設計部分は前回のBlogで済んでいますが装置として完成させるには幾らか考慮すべき事柄が残っていました。 少なくとも壊れないための対策は必須なわけです。 気になった部分でもあるためさっそく追記しておくことにしました。

これはおまけの内容ですがアクティブ・フィルタの関連で資料を当たっていたら面白いフィルタ回路が目にとまりました。 Bi-Quad型と並んで状態変数型フィルタはアナログ回路技術としては十分ポピュラーな存在です。 一つの回路で様々なフィルタ特性が得られることも皆さん良くご存知でしょう。 それを独立した実験用補助装置として製作しおくと意外に役立つように感じます。 多機能なフィルタとして便利ですし、ちょっとした正弦波の発振器が「特殊部品なし、難しい調整なし」で作れますからなかなかオススメです。 ではまた。 de JA9TTT/1

(おわり)nm

登録:

コメント (Atom)